- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ

Алексей Барабанов 26.11.2015

Алексей Барабанов 26.11.2015

ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ

«С такими друзьями – врагов не нужно»

Народная мудрость

Формирование союзной интервенции в Северной России происходил в уникальных международных условиях. Здесь непримиримо столкнулись интересы воюющих коалиций и отдельных стран. Политики стран Антанты при подготовке интервенции руководствовались в первую очередь военно-стратегическими соображениями, желанием вернуть Россию в мировую войну, используя северный край и его морские порты как плацдарм для восстановления Восточного фронта. Страны Антанты были обеспокоены выходом России из Первой мировой войны. Они лишились поддержки многомиллионной русской армии, которая на протяжении Первой мировой войны приковывала к себе более половины войск Германии и её союзников.

С окончанием же Мировой войны союзная интервенция приобрела однозначно антибольшевистский характер. Военно-стратегические мотивы утратили своё значение и на первый план выступили, прежде всего, политико-идеологические и экономические факторы.

Помимо главных причин, были и второстепенные. До Октября 1917 года Россия была величайшим резервом западного капитала. Используя технико-экономическую отсталость России, империалисты Англии, Франции, Германии и других государств, вкладывали в экономику России большие средства. Общая сумма иностранных капиталовложений в России накануне 1917 года составляла 2,5 млрд. рублей. Угольная и металлургическая промышленность Донбасса принадлежала французам и частично бельгийцам; нефтяная, золотодобывающая и цветная промышленность находилась в руках англичан; электротехническая, химическая, резиновая принадлежала Германии. Банки России также зависели от иностранных банков. Накануне Октября внешний долг России превысил 16 млрд. золотых рублей.

Большевики, придя к власти, объявили все эти займы недействительными, чем вызвали недовольство членов Антанты.

Когда в России разгорелась Гражданская война, костёр которой поддерживали, с самого начала, западные политические интриганы, Англия, Франция, США и Япония хотели поживиться за счёт России, расчленить её территорию и устранить русский фактор вообще, создав несколько ослабленных марионеточных режимов на месте бывшего Российского государства. Не дожидаясь окончания Первой мировой войны, они засели за делёж, как говорила моя учительница истории, «шкуры неубитого медведя». 3 декабря 1917 года собралась специальная конференция с участием США, Англии, Франции и союзных им стран, на которой было принято решение о разграничении зон интересов на территориях бывшей Российской империи. Зоной влияния Франции были назначены Украина и Крым, Англии - Кавказ и южнороссийские области, Америка выбрала себе Сибирь, японцы спали и видели своим Дальний Восток.

В начале 1918 года, вокруг северных районов России сложилась крайне опасная ситуация. О своих интересах здесь заявили противоборствующие в мировой войне международные группировки и отдельные страны, готовые вооруженным путем реализовать свои цели.

В годы мировой войны через Север и Дальний Восток шло союзное снабжение русской армии. Причем доставка грузов в северные порты (архангельский и строящийся мурманский) была наиболее удобной и выгодной.

Кроме того, у стран Антанты был особый интерес в Архангельске. Северным путем было доставлено около 5 миллионов тонн военного снаряжения и других грузов. Транспорт не справлялся с их перевозкой вглубь страны и в начале 1918 года. В городе скопились огромные запасы, стоимость которых оценивалась западной стороной более чем в 2,5 млрд. долларов, а советской - более чем в 2 млрд. золотых рублей.

Судьба этих грузов чрезвычайно волновала союзников. Они опасались их захвата немцами в результате возможной агрессии на Север или передачи их Германии в результате сепаратных договоренностей. Союзники же считали грузы своей собственностью, так как оплата за них не была осуществлена.

Военное присутствие и влияние Антанты на севере неуклонно возрастало. В начале 1915 года царское правительство обратилось к союзникам с просьбой о направлении сюда их военных кораблей для проводки судов, доставлявших грузы, борьбы с немецкими подводными лодками и охраны побережья. В том же году Великобритания стала направлять свои суда в северные воды. Влияние англичан в регионе росло. Кроме того, соглашением 1916 года все порты Белого моря и Ледовитого океана закрывались для судов, не получивших специального разрешения британского адмиралтейства. «Хозяева положения в настоящий момент здесь англичане, а не мы», - вынужден был признать русский Морской штаб в Петрограде. (Голдин, В.И. «Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере 1918-1920»).

Воспользовавшись тем, что Троцкий сорвал мирные переговоры в Бресте, германские войска 18 февраля 1918 года развернули наступление по всему фронту. Одновременно Великобритания, Франция и ряд других держав под предлогом оказания помощи Советской России в отражении германского наступления подготовили планы интервенции. Одно из предложений о помощи было направлено в Мурманск, возле которого находились английские и французские военные суда. Заместитель председателя Мурманского Совета А. М. Юрьев 1 марта 1918 года сообщил об этом в Совнарком и одновременно уведомил правительство о том, что на линии Мурманской железной дороги находится около двух тысяч чехов, поляков и сербов. Их переправляли из России на Западный фронт северным путем. Юрьев запрашивал: «В каких формах может быть приемлема помощь живой и материальной силой от дружественных нам держав?».

В тот же день Юрьев получил ответ от Троцкого, занимавшего в ту пору пост наркома иностранных дел. В телеграмме говорилось: «Вы обязаны принять всякое содействие союзных миссий». Ссылаясь на Троцкого, мурманские власти вступили 2 марта в переговоры с представителями западных держав. Итогом переговоров стало соглашение, гласившее: «Высшее командование всеми вооруженными силами района принадлежит Мурманскому военному совету из 3 лиц — одного по назначению советской власти и по одному от англичан и французов».

Юрьев разослал телеграмму о заключении этого соглашения всем Советам по линии Мурманской дороги. Когда Петрозаводский Совет запросил Наркомат иностранных дел по поводу этой телеграммы Юрьева, то Троцкий ответил: «Мурманский Совет правильно ссылается на мое разрешение».

Однако В. И. Ленин, И. В. Сталин и другие руководители Страны Советов иначе оценили действия Юрьева. Связавшись с ним по телеграфу, Сталин предупредил его: «Вы, кажется, немножко попались, теперь необходимо выпутаться. Наличие своих войск в мурманском районе и оказанную Мурману фактическую поддержку англичане могут использовать при дальнейшем осложнении международной конъюнктуры как основание для оккупации. Если вы добьетесь письменного подтверждения заявления англичан и французов против возможной оккупации, это будет первым шагом к ликвидации того запутанного положения, которое создалось, по нашему мнению, помимо вашей воли». Однако Юрьев уже не контролировал ситуацию.

Хотя Брестский мир был подписан 3 марта и немцы прекратили свое наступление к Петрограду, 9 марта был высажен первый десант на Мурманском побережье, который якобы должен был дать отпор немцам. Мурманский военный совет, в котором большинство принадлежало западным странам, объявил осадное положение. Высадившиеся на берег интервенты сформировали бронепоезд и связались с отрядами чехословаков, сербов и поляков, стоявшими в городе Кола. В Лондон, были направлены телеграммы, с просьбой прислать подкрепления.

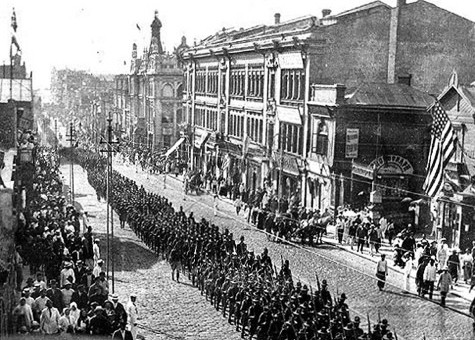

После первого десанта к лету в Мурманске было высажено около 10 тысяч иностранных солдат. Всего в 1918–1919 гг. на севере страны высадилось около 29 тысяч англичан и 6 тысяч американцев. Заняв Мурманск, интервенты двинулись на юг. 2 июля интервенты взяли Кемь. 31 июля — Онегу. Участие американцев в этой интервенции получило название — экспедиция «Белый медведь».

2 августа ими был захвачен Архангельск. В городе было создано «Верховное управление Северной области», превратившееся в марионеточное правительство интервентов.

После захвата Архангельска интервенты предпринимали попытки развернуть наступление на Москву через Котлас. Однако упорное сопротивление частей Красной Армии срывало эти планы. Интервенты несли потери.

В американской печати 1918 года открыто раздавались голоса, предлагавшие правительству США возглавить процесс расчленения России. Сенатор Поиндекстер писал в «Нью-Йорк таймс» от 8 июня 1918 г.: «Россия является просто географическим понятием, и ничем больше никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда. Нация не существует». 20 июня 1918 г. сенатор Шерман, выступая в конгрессе США, предложил воспользоваться случаем для покорения Сибири. Сенатор заявлял: «Сибирь — это пшеничное поле и пастбища для скота, имеющие такую же ценность, как и ее минеральные богатства».

Призывы были услышаны. 3 августа военный министр США отдал распоряжение направить во Владивосток части 27-й и 31-й американских пехотных дивизий, которые до тех пор несли службу на Филиппинах. Эти дивизии прославились своими злодеяниями, продолжавшимися в ходе подавления остатков партизанского движения. 16 августа американские войска численностью около 9 тысяч человек высадились во Владивостоке.

В тот же день была опубликована декларация США и Японии, в которой говорилось, что «они берут под защиту солдат чехословацкого корпуса». Такие же обязательства взяли на себя в соответствующих декларациях правительства Франции и Англии. А вскоре «на защиту чехов и словаков» выступило 120 тысяч иностранных интервентов, включая американцев, англичан, японцев, французов, канадцев, итальянцев и даже сербов и поляков.

В это время правительство США прилагало усилия, чтобы добиться от своих союзников согласия на установление своего контроля над Транссибирской железной дорогой. Посол США в Японии Моррис уверял, что эффективная и надежная работа КВЖД и Транссибирской железной дороги позволит приступить к осуществлению «нашей экономической и социальной программы…».

В конце октября 1918 года Вильсоном был утвержден секретный «Комментарий», который исходил из расчленения России. В «Комментарии» указывалось, что, так как независимость Польши уже признана, то нечего говорить о единой России. На ее территории предполагалось создать несколько государств — Латвия, Литва, Украина и другие. Кавказ рассматривался как «часть проблемы Турецкой империи». Предполагалось предоставить одной из стран-победительниц мандат для управления Средней Азией. Будущая мирная конференция должна была обратиться к «Великороссии и Сибири» с предложением «создать правительство, достаточно представительное, чтобы выступать от имени этих территорий», и такому правительству «Соединенные Штаты и их союзники окажут всяческую помощь».

США исходили из того, что регионы, входившие в ходе Первой мировой войны в сферу российских интересов, после распада России превратились в зону американской экспансии. 14 мая 1919 года на заседании Совета четырех в Париже была принята резолюция, в соответствии с которой Соединенные Штаты получили мандат на Армению, Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы. Американцы действовали активно и в Литве.

Под флагом, так называемой дружественной экономической помощи, север России наводнился многочисленной армией англо-американских коммерсантов и спекулянтов.

Военные спекулянты установили монополии на более ценное сырье: пушнину, поделочную кость, китовый ус, лён, кудель и др. Скупая за бесценок у населения, интервенты нескончаемым потоком отправляли товары за границу.

Захватив Архангельск, интервенты начали действовать в оккупированной части области, как в своей колонии. С первых же дней они ввели военную диктатуру, объявили в городе военное положение, ввели цензуру на все печатные издания, в том числе и на официальный орган правительства - «Вестник Верховного управления Северной области».

Кроме того, войска стран-интервентов выполняли функции карателей. Свыше 50 тысяч советских граждан (более 10 % всего подконтрольного населения) были брошены в тюрьмы Архангельска, Мурманска, Печенги, Йоканьги.

В Архангельской губернии на острове Мудьюг был создан лагерь смерти. Более 50 тыс. граждан, т. е. 17% населения края, содержалось в тюрьмах и концлагерях. Только в Архангельской губернской тюрьме было расстреляно 8 тысяч человек, 1020 умерли от голода, холода и эпидемий.

Англо-американские войска усиленно грабили оккупированные районы. Они вывезли из Северного края различного сырья на сумму свыше 50 млн. золотых рублей и на 10 млн. рублей лесоматериалов. Всего общий ущерб, нанесённый интервентами, превышал миллиард золотых рублей.

Столь же жестоко действовали американцы и на Дальнем Востоке. В ходе карательных экспедиций против жителей Приморья и Приамурья, поддерживавших партизан, только в Амурской области американцами было уничтожено 25 сел и деревень. При этом американские каратели, как и прочие интервенты, совершали жестокие пытки в отношении партизан и сочувствовавших им людей.

В Приморье американцы творили удивительные, в своей бесчеловечности, деяния, а остров Русский стал концентрационным лагерем, куда свозили пленных. Были и другие лагеря смерти, где американцы уничтожали местное население, но лагерь, созданный на острове Русском, просуществовал дольше всех — до октября 1922 года. Замученных в лагере, топили рядом с островом, порознь и целыми баржами, связывая руки колючей проволокой.

Есть свидетельства, что уже после окончания интервенции, один из водолазов, работая на затопленных объектах у Русского острова, наткнулся на одну из таких барж, внутри которой «стояли, как живые, связанные люди». Шокированный увиденным, водолаз сошел с ума.

Прекращение 1-й мировой войны стало важной вехой в истории Интервенции, так как, по признанию У. Черчилля, «Все аргументы, которые вели к интервенции, исчезли». Обозначился глубокий кризис стратегии интервенции, потребовалось её новое обоснование, что так и не удалось сделать. Союзное командование было крайне обеспокоено деморализацией своих солдат, усиливавшейся под воздействием умело организованной пропаганды большевиков. В марте 1919 года британские солдаты, переброшенные с Мурмана, отказались занять боевые позиции у Кодыша. Французские солдаты, находившиеся на коротком отдыхе в Архангельске, отказались возвращаться в окопы. В Великобритании развернулось массовое движение против военной интервенции; военный кабинет был вынужден принять решение о выводе английских войск из Севера России. Ещё раньше, в феврале, к такому же решению пришёл президент США. Потери, которые несли американские интервенты, получали значительную огласку в США и вызывали требования прекратить военные действия в России. Однако военные действия на фронтах продолжались. В марте - апреле 1919 части 8-го и 4-го Северных полков вместе с британскими и американскими подразделениями вели наступательные бои на реке Пинеге. Бросок англичан и белогвардейцев от Усть-Пинеги к Карпогорам закончился провалом. 27.05. и 10.06.1919 года в Архангельск прибыли 2 бригады британских добровольцев. 20 июня англичане и белогвардейцы при поддержке флотилии и авиации нанесли удар по советским позициям на Северной Двине, что должно было стать прологом главного наступления на Котлас. Другая британская бригада и отряды белогвардейцев намеревались нанести удары на пинежском, важском и железнодорожном направлениях. Но эти планы были сорваны восстаниями в белогвардейских частях и активным сопротивлением частей Красной армии. Между тем началась эвакуация войск союзников в сентябре - октябре 1919 года.

21 февраля 1920 года войска Красной Армии после девятнадцатимесячной упорной борьбы с интервентами и белогвардейцами вошли в Архангельск. Население встретило их восторженно с хлебом и солью.

Освобождение Архангельска явилось сигналом для восстания в Мурманске. 21 февраля железнодорожники, портовики, рыбаки под руководством подпольной большевистской организации овладели городом.

Переход в руки советской власти Архангельска и Мурманска знаменовал окончательное освобождение Севера от белогвардейских войск и интервентов.

Огромны оказались политические и нравственные издержки международной интервенции. Это и искалеченные судьбы ее ветеранов, и атмосфера недоверия, которая в течение последующих нескольких десятилетий оказывала сильное негативное воздействие на международные отношения и способствовала новым драмам мировой истории.

Сегодня ни англичане, ни американцы не любят вспоминать об этих событиях. Никто не принес извинений за ту интервенцию и по сей день. Когда президент США Дуайт Эйзенхауэр на встрече с Никитой Хрущевым заявлял, что Россия и Америка никогда не воевали друг с другом, то он несколько кривил душой. Последний ветеран интервент тех событий скончался 11 марта 2003 года.

На кладбище американского города Троя (штат Мичиган) стоит фигура белого медведя. Оскалившийся зверь угрожающе выставил вперед правую лапу, а левой уперся в небольшой крест, на котором водружена солдатская каска. Это памятник 56 американским военнослужащим, погибшим на севере России в 1918-1919 гг.

На набережной Северной Двины, в створе ул. Карла Либкнехта у Красной пристани по проекту архитектора Кибирева В. М. установлен мемориальный обелиск в память о жертвах интервенции на Севере в 1918-1920 годах. Памятник установлен на месте братских могил 49 героев-сопротивления, которые погибли в «вооруженной борьбе рабочих и крестьян с помещиками и капиталистами за светлое будущее и советскую власть».

Интервенция в России в начале 20 века.

Военная интервенция в 1918-1921 годах в России.

Страны, принимавшие участие в интервенции:

-

Англия. 28 000 солдат. Архангельск (1918), Мурманск (1918), Балтика (1918), Ревель (1919), Нарва (1919), Чёрное море, (1920), Севастополь (1920), Каспийское море (1920), Закавказье (1918), Владивосток (1918).

-

США. 15 000 солдат. Архангельск (1918), Мурманск (1918), Транссибирская Ж/Д.

-

Франция. Архангельск (1918), Мурманск (1918), Одесса (1918), Херсон (1918), Севастополь (1918), Сибирь.

-

Австралия. 4 000 солдат. Архангельск (1918), Мурманск (1918).

-

Канада. Архангельск (1918). Мурманск (1918).

-

Индия (в качестве английских колониальных сил). Закавказье.

-

Италия. Мурманск, Дальний Восток.

-

Греция. 2 000 солдат. Одесса, Чёрное море.

-

Румыния. Бессарабия.

-

Польша. Север России, Юг, Сибирь. Польские интервенты были уничтожены Тухачевским в январе 1920.

-

Япония. 28 000 солдат. Дальний Восток. (Владивосток, Сахалин)

-

Китай. Архангельск (1918), Мурманск (1918)

-

Сербия. «Сербский батальон». Север России.

-

Финляндия. Карелия. «Карельский» и «Мурманский» легионы, созданные англичанами.

-

Германия. Украина, Прибалтика, часть европейской России.

-

Австро-Венгрия, (союзник Германии).

-

Турция (Османская империя). Закавказье.