- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Исторические события февраля: «Великолепная четвёрка»

Исторические события февраля: «Великолепная четвёрка»

- 19.02.2022

- 19.02.2022

Великолепная четвёрка

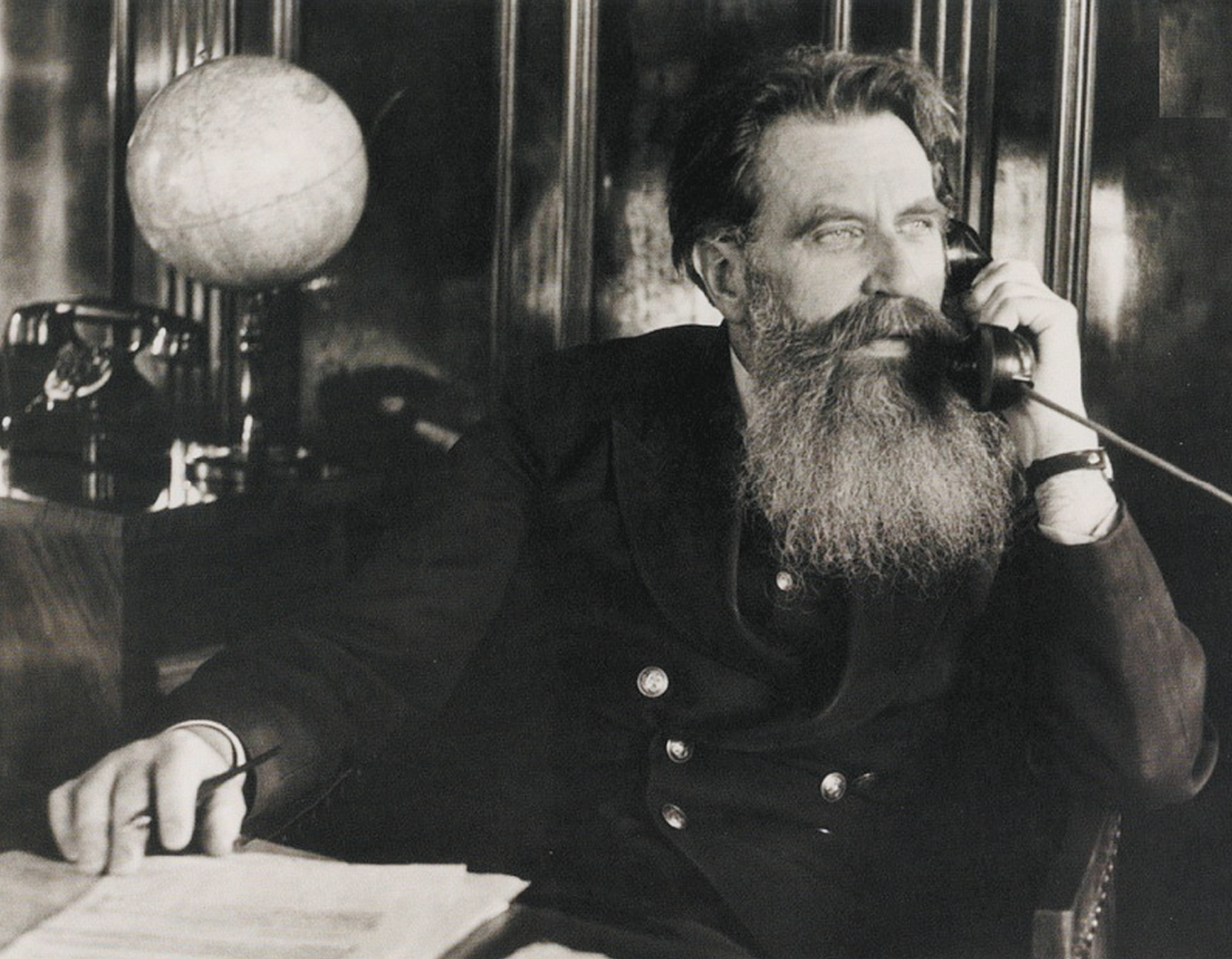

Поистине великолепная, потому как эти четверо полярников - Папанин, Кренкель, Ширшов и Фёдоров - ещё при жизни стали легендой…

К 1930 годам изучением Арктики никто всерьёз не занимался, у мира хватало иных проблем, однако в СССР отлично понимали значимость данных исследований для молодого государства. Уже в середине 20-х годов была поставлена задача по координации всех работ в Арктике и сформирована Севэкспедиция. К 1925 году создаётся НИИ изучения Севера, преобразованный со временем в НИИ изучения Арктики и Антарктики. А 15 апреля 1926 года было принято постановление Президиума ЦИК СССР, согласно которому территорией Советского Союза были объявлены все земли и острова между меридианами 3204'35" восточной долготы и 168049'30" западной долготы, расположенные в Северном Ледовитом океане, к северу от побережья СССР и до Северного полюса. В том же году на остров Врангеля были завезены первые поселенцы.

С 1932 года, когда при СНК СССР было создано Главное управление Севморпути, освоение Арктики становится стратегической государственной задачей.

Главсевморпуть должен был «проложить окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания по этому пути». Для выполнения этой задачи необходимо было основать сеть полярных станций, которые бы обеспечили надежную радиосвязь и регулярно передавали метеосводки. А ещё предполагалось строить порты, создавать ледокольный флот и полярную авиацию.

Первые попытки провести по этому пути корабли были не слишком удачными.

Первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию совершил ледокольный пароход «Александр Сибиряков» в 1932 году. «Сибиряков» под командованием капитана В. И. Воронина, начальника экспедиции академика О. Ю. Шмидта и его заместителя В. Ю. Визе вышел из Архангельска и, обогнув с Севера архипелаг Северная Земля, в августе достиг Чукотского моря, где в сложной ледовой обстановке потерял часть гребного вала с винтом. Оставшись без хода, начал дрейфовать, но с помощью самодельных парусов команде удалось вывести судно на чистую воду к 1 октября в северной части Берингова пролива, откуда его отбуксировали в Петропавловск-Камчатский.

Летом 1933 года В. И. Воронин и О. Ю. Шмидт повторили попытку, возглавив новую экспедицию на более крупном судне - пароходе «Челюскин». Пароход был современный, имел усиленный корпус и мог развивать скорость 12 узлов. Планировалось, что «Челюскин» откроет регулярную навигацию по Северному морскому пути и тем самым подтвердит приоритеты Советского Союза в Арктике. Большая часть пути была преодолена благополучно, но в Чукотском море дорогу преградили сплошные льды, и 23 сентября «Челюскин» был полностью заблокирован льдами. Начался беспримерный дрейф корабля, продолжавшийся пять месяцев, а когда до чистой воды Берингова пролива оставалось несколько миль, то в результате мощнейшего сжатия пароход был раздавлен льдами и затонул.

НО! Был создан прецедент длительного пребывания человека на дрейфующей льдине. Так возникла идея создания дрейфующей станции.

Идею станции подал всё тот же Отто Юльевич Шмидт. Началась подготовка, занявшая порядка 13 месяцев. В числе задач, поставленных перед экспедицией, было изучение Центрального полярного бассейна - глубоководной части Северного Ледовитого океана, покрытой многолетними дрейфующими льдами. Тогда это было сплошное белое пятно, о котором были известны крайне скудные сведения от участников немногочисленных полярных экспедиций.

21 мая 1937 года радиста Эрнста Теодоровича Кренкеля, геофизика Евгения Константиновича Фёдорова, гидробиолога Петра Петровича Ширшова и начальника первой дрейфующей полярной станции Ивана Дмитриевича Папанина самолётами доставили на большую льдину в 20 км от Северного полюса. Людей сопровождал пёс по кличке Весёлый, который в дальнейшем получил свою долю славы и известности. Ему посчастливилось доживать свой собачий век не где-нибудь, а на даче Сталина.

Станция разместилась на площадке, представлявшей собой большой треугольник: 4 км – одна сторона, по 2 км – две другие. Экспедицию снабдили большим запасом провианта, походной лабораторией, ветряком, который вырабатывал энергию, и радиостанцией для сообщения с землёй (порядка 10 тонн груза). Проживали и работали полярники в палатке размерами 4х2,5 м, и было им тесновато, поскольку там же хранились лабораторные образцы, поднятые с глубин Северного Ледовитого океана и заспиртованные в склянках.

Работа дрейфующей станции, названной «Северный полюс», началась сразу же после высадки на льдину.

Ширшов проводил промеры глубины, брал образцы грунта, пробы воды на разных глубинах, определял её температуру, солёность, содержание в ней кислорода. Все пробы тут же обрабатывались в походной лаборатории.

Метеонаблюдения вёл Евгений Фёдоров. Сведения об атмосферном давлении, температуре, относительной влажности воздуха, направлению и скорости ветра по рации передавались на остров Рудольфа 4 раза в сутки. Оттуда данные передавались раз в месяц в Москву, а «Комсомольская правда» публиковала репортажи со льдины: Фёдоров стал внештатным корреспондентом газеты.

Ну а на долю Ивана Папанина, кроме руководства, выпали плотницкие и слесарные работы, рыбалка, охота и кулинария. Да, да, ведь Папанин перед экспедицией закончил курсы поваров.

К концу января 1938 года льдина, на которой дрейфовала станция, значительно уменьшилась. Папанин телеграфировал в Москву: «В результате шестидневного шторма в 8 утра 1 февраля в районе станции поле разорвало трещинами от полкилометра до пяти. Находимся на обломке поля длиной 300, шириной 200 метров. Отрезаны две базы, также технический склад… Наметилась трещина под жилой палаткой. Будем переселяться в снежный дом. Координаты сообщу дополнительно сегодня; в случае обрыва связи просим не беспокоиться».

Тем не менее в Москве было решено сворачивать работу станции, и 19 февраля ледоколы «Таймыр» и «Мурман» сняли папанинцев со льдины, а 15 марта полярники прибыли в Ленинград на судне «Ермак».

За 274 дня дрейфа станция прошла 2000 километров. Скорость дрейфа порой составляла 35 километров в сутки. Научные исследования, проведённые во время дрейфа, принесли множество интересных результатов. В частности, были открыты морские течения в этом регионе, измерены океанские глубины и установлено значение магнитного склонения – важный для навигации фактор, который используют лётчики и мореходы.

Научные результаты, полученные в уникальном дрейфе, были представлены Общему Собранию АН СССР 6 марта 1938 года и получили высокую оценку специалистов. Всем участникам экспедиции были присвоены учёные степени и звания Героев Советского Союза.

А СССР по праву получил статус первой арктической державы.