- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- «Не дворец, а с колоннами, не Гостиный двор – а торгует»

«Не дворец, а с колоннами, не Гостиный двор – а торгует»

Екатерина Святицкая 14.07.2025

Екатерина Святицкая 14.07.2025

«Не дворец, а с колоннами, не Гостиный двор – а торгует»

«Биржа суть сборные места, учреждаемые в портовых и других городах, в коих производится значительная торговля для нужных по торговым оборотам свиданий в определенное время, для получения сведений о ценах на товары, о приходе и отходе кораблей, также для установления вексельного курса».

Свод законов Российской империи

*****

Термин «биржа» (от латинского «bursa» – кожаный кошелёк, денежный мешок) – стал употребляться в средневековой Европе в XVI веке. Первые биржи – собрания, на которых купцы договаривались о заключении коммерческих сделок, опираясь на определенные правила торга и регулирование цен, – появились в Антверпене, Лионе, Брюгге. В последнем рядом с биржевой площадью находился дом богатого фламандского семейства ван дер Бурсе, на гербе которого были изображены три кожаных мешка. Очевидно, что и фамилия знатного рода, и название торговой площади были тесно связаны между собой.

В России первая биржа появляется в 1703 году по воле Петра Великого в его только что основанной столице. Осторожные москвичи не спешили заводить у себя такое же финансовое учреждение: им хватало Гостиного двора, где также заключались торговые контракты.

Лишь в 1839 году на Ильинке на месте церкви св. Дмитрия Солунского появляется Московская биржа. Планы построить здесь здание, которое отвечало бы нуждам активно развивавшейся оптовой торговли, появились ещё в XVIII веке, да и само место – торговое сердце Москвы – Китай-город – располагало к этому. Старинный Торг у стен Кремля в правление Фёдора Иоанновича – в самом конце XVI века – стали украшать каменные лавки, в которых продавались солидные товары. Кирпичные «Государева гостиного двора ряды» времен царя Михаила Федоровича в 1664 году по приказу его сына, царя Алексея Михайловича были дополнены строением Нового Гостиного двора – четырёхугольным, с проездными воротами и большим внутренним двором. При Екатерине II итальянский архитектор Джакомо Кваренги построил то здание в классицистическом стиле, которое мы видим и сегодня (разумеется, восстановленное после пожара войны 1812 года Осипом Бове).

Строительство же биржи, устройство которой планировалось на территории Гостиного двора, все затягивалось – впрочем, купцы обходились и без здания, прямо на ступеньках ведя переговоры и заключая сделки. В утверждённом в 1790 году императрицей Плане на постройку Гостиного Двора было предусмотрено и возведение специального задания биржи. Дальнейшие её упоминания в документах, весьма отрывочные, позволили исследователям сделать заключение о том, что биржа – как деловая институция – существовала, но здание в центре каре Гостиного Двора так и не построили. Докладывая в 1798 году о ходе стройки Гостиного двора, московский генерал-губернатор граф Салтыков писал о «бирже, в том дворе находящейся». Бывшим при бирже маклерам предписывалось подавать записки о производимых торгах, «не выходя из биржи». Скорее всего, они проводили свои собрания где-то в помещениях самого Гостиного двора, потому что одна из докладных записок начала XIX века отмечала, что «назначенная по плану по середине двора биржа осталась неустроенной».

Впрочем, московское купечество это обстоятельство, кажется, не сильно беспокоило: торговые собрания на территории Гостиного двора проходили регулярно, способствуя расширению биржевой торговли в России начала XIX века.

Наполеоновское нашествие и полное разорение торгового центра второй столицы в результате достопамятного пожара 1812 года не только «способствовало ей много к украшенью», но и высвободило, наконец, место для постройки, уничтожив на Ильинке рядом с Гостиным двором деревянную церковь Св. Дмитрия Солунского. По описаниям современников, купцы, вернувшиеся в пострадавший от войны город, собирались сначала в проходе, ведущем с Ильинки на Гостиный двор. Затем они стали проводить свои собрания на наружной двухмаршевой лестнице Гостиного двора, выходящей на Ильинку и Хрустальный переулок, располагаясь и на ней, и на тротуаре и даже проезжей части улицы. Сведения об этих заседаниях биржи мы находим в воспоминаниях мануфактур-советника Ивана Кожевникова, отец которого торговал оптом и посещал купеческие собрания. Рассказывал о бирже того времени и московский купец Иван Савичев, в течение нескольких лет торговавший в Гостином дворе.

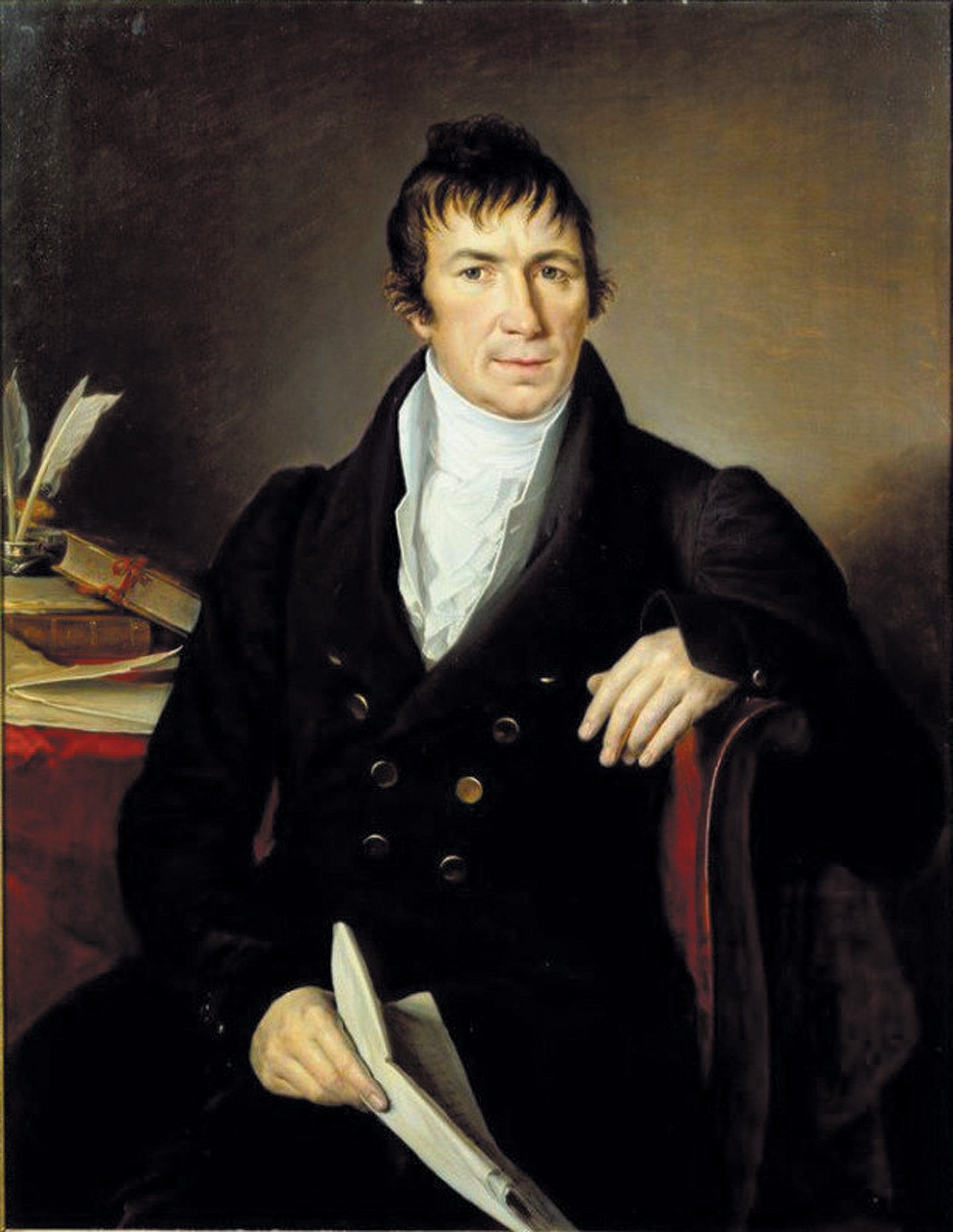

Но отсутствие цивилизованных условий для проведения биржевых торгов, разумеется, не устраивало ни верхушку московского купечества, ни городское управление. В 1828 году купец 1-й гильдии Алексей Алексеевич Мазурин – московский городской голова (1828-1831 гг.) – выступил перед собранием московского купечества с речью, в которой, подчеркивая неоспоримое значение Москвы как торгового центра империи, он отметил, насколько важной, – прежде всего, с точки зрения международного статуса московского торгового сообщества, – является постройка здания московской биржи. «Многие, занимающиеся торговлей, как россияне всех губерний, так и иностранцы, справедливо питая высокие мысли о здешнем купечестве, ежегодно приезжают в Москву, часто даже из Америки, не столько из любопытства, сколько для личного знакомства и начатия торговых сношений; – но когда побывают на нынешнем коммерческом сборном нашем месте, то и полезные предубеждения и высокие мысли и часть немалую лестного почтения к оптовым нашим торговцам в ту же минуту ежели не совершенно теряют, то весьма много убавляют; ибо можно ли иметь выгодное мнение о тех людях, которые, не заботясь о месте приличном для их собраний, удовлетворяются стоянием на крыльце Гостиного двора и, подвергая себя всем неприятностям, происходящим от зноя, стужи и дурной погоды, трактуют о коммерческих делах на улице, под открытым небом, между проходящими разночинцами, лакеями, извозчиками, рабочими людьми и пр. и пр. Сколь важные последствия от сего происходят, как на счет здоровья, так и на счёт торговли, каждый легко может рассудить». Логика аргументов Мазурина была столь очевидной, что купечество откликнулось незамедлительно: на имя московского военного генерал-губернатора князя Дмитрия Владимировича Голицына было подано прошение об устройстве цивилизованной биржи.

Губернатор поддержал обсуждение вопроса о постройке здания, но прошло долгих восемь лет до закладки московской Биржи. Причиной тому были споры о том, какой проект выбрать и как осуществлять финансирование постройки. Были предложения по покупке уже существующего здания, выкупе частных владений в пользу купеческого сообщества… Генерал-губернатор принимал живое участие в решении организационных вопросов, у Голицына было свое представление о том, какой должна быть московская биржа. Предлагая снести под застройку частные лавки между Никольской и Ильинкой, князь планировал разместить в здании Биржи не только её самоё, но и коммерческий суд, и даже ресторан! Купцы также предлагали разнообразные варианты: существовала даже идея построить биржу на самой Красной площади (приблизительно на том месте, где сейчас находится Мавзолей Ленина).

Наконец, в 1836 году здание Биржи было заложено, через год начал работу Московский биржевой комитет, а в 1839 году было торжественно отпраздновано завершение строительства. Император Николай I лично выделил на него полмиллиона рублей; архитектором должен был стать именитый О. И. Бове, но после его смерти проект поручили М. Д. Быковскому. Здание было эклектичным, излишне пышно украшенным лепниной, – и, вместе с тем, довольно неуютным. Оно явно было маловато для собраний шумного и многочисленного московского купечества, которое традиционно продолжало собираться на ступенях Гостиного двора. Впрочем, на то была и экономическая причина: купцы не желали платить биржевые пошлины и потому не записывались в биржевое общество.

Почти тридцать лет московские власти боролись за «изгнание» торгов с улицы и придание им более цивилизованных форм. Если в 1840-60-х гг. московская биржа насчитывала не более 300 человек, то в начале 1870-х гг. членов биржи было уже более тысячи. Старое здание вместить их всех одновременно было не в состоянии, и приняли решение расширить его за счет соседних построек. В 1875 году Биржа была перестроена под руководством архитектора Александра Степановича Каминского. Новое здание украсило Ильинку парадным классическим портиком, а фасад, выходящий на Рыбный переулок, был решен в неоренессансном стиле. Почти весь первый этаж занимали помещения для посетителей, зал собраний выборных и огромный биржевой зал, который вмещал более 1000 человек. В нём находились бюсты императоров Николая I и Александра II работы известного скульптора Феликса Шопена (прозванного современниками «бронзовым искусником») – знак признательности московского купечества венценосным покровителям отечественной торговли. В зале собраний заседал Биржевой комитет, который контролировал состояние здания биржи и следил за порядком в ходе биржевых собраний, распоряжался средствами биржи. В его ведение входила экспертиза по промышленно-торговым делам и маклерское дело. Биржевая библиотека, основанная по инициативе А. Трапезникова, насчитывала несколько десятков тысяч томов, посвященных законодательству, истории, финансовому и банковскому делу, новейшим экономическим исследованиям. Поступали туда и подшивки газет и бюллетеней, публиковавших экономические обзоры.

Был в здании Биржи и свой телеграф. Изначально он использовался только для связи с Санкт-Петербургской биржей, но впоследствии по нему поступала информация о курсах векселей и ценных бумаг со всей России, трижды в день приходила информация с европейских бирж, прежде всего, с берлинской. Состояние европейских банков и рынка торговли хлебом, сахаром, хлопком, нефтепродуктами сразу становились известны московским биржевикам. Большая часть сделок, которые совершались на Московской бирже, была товарными, – фондовых сделок заключалось немного. Однако биржевики, занимавшиеся ценными бумагами, производили гораздо больше шума, нежели степенные и тихие оптовики, происходившие, как правило, из известных купеческих фамилий с деловыми традициями, и заботившиеся о чести своего делового имени. Интересно и национальное разделение: товарными сделками занимались, в основном, русские предприниматели, фондовыми – немцы и евреи. Впрочем, московские биржевые собрания, по воспоминаниям современников, проходили гораздо благопристойнее и тише торгов, например, на Парижской бирже, где ассортимент котируемых бумаг был значительно шире.

А вокруг этого рафинированного строения продолжала бурлить кипучая китайгородская Москва. Вот как описывает жизнь Биржевой площади в 80-х годах XIX века писатель Петр Боборыкин: «В «городе», на площади против биржи, шла будничная дообеденная жизнь. Выдался тёплый сентябрьский день с лёгким ветерком. Солнца было много. Оно падало столбом на средину площади, между громадным домом Троицкого подворья и рядом лавок и контор. Вправо оно светило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широких вывесок с золотыми буквами, пёстрых навесов, столбов, выкрашенных в зеленую краску, лотков с апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцветными леденцами. Улица и площадь смотрели веселой ярмаркой. Во всех направлениях тянулись возы, дроги, целые обозы… На перекрестках выходили беспрестанные остановки. Кучера, извозчики, ломовые кричали и ходко ругались… Возы и обозы наполняли воздух всякими испарениями и запахами, – то отдаст москательным товаром, то спиртом, то конфетами. Или вдруг откуда-то дольется струя, вся переполненная постным маслом, или луком, или солёной рыбой… Нет конца телегам и дрогам. Везут ящики кантонского чая в зеленоватых рогожках с таинственными клеймами, везут распоровшиеся, бурые, безобразно-пузатые тюки бухарского хлопка, везут слитки олова и меди. Немилосердно терзает ухо бешеный лязг и треск железных брусьев и шин. Тянутся возы с бочками бакалеи, сахарных голов, кофе. Разом обдадут зловонием телеги с кожами. И всё это облито солнцем и укутано пылью. Кому нужен этот товар? «Город» хоронит его и распределяет по всей стране. Деньги, векселя, ценные бумаги точно реют промежду товара в этом рыночном воздухе, где всё жаждет наживы, где дня нельзя продышать без того, чтобы не продать и не купить».

Несмотря на явное преобладание товарных сделок, к началу ХХ века Московская Биржа стала вторым (после Санкт-Петербургской) по важности фондовым рынком России. Москва специализировалась на обращении акций земельных банков и железных дорог, здесь размещалась большая часть выпуска государственных и городских ценных бумаг. Активными участниками биржевой торговли были Московский Купеческий, Московский Торговый, Московский Учётный, Московский Международный Торговый и другие московские банки, предпочитавшие более безопасные государственные облигации. На 1 января 1913 года в официальном бюллетене Московской биржи значилось 146 облигаций на сумму 11,7 миллиардов рублей!

Для обеспечения нужд оптовой торговли при Бирже постоянно функционировали структурные подразделения, курировавшие различные отрасли финансов и промышленности: комиссии для составления бюллетеней о справочных ценах на товары, Банковская, Лесопромышленная и Юридическая комиссии, Хлопковый, Прядильно-ткацкий и Железнодорожный комитеты, комиссия по котировкам ценных бумаг.

С 1870 года возглавляло работу биржи собрание выборных - избираемых раз в три года представителей Московского биржевого общества. Председатель Биржевого комитета был ключевой фигурой, выступавшей от имени русской торгово-промышленной буржуазии, недаром на эту должность в своё время избирались такие «зубры» московского предпринимательства, как Т. С. Морозов, П. П. Рябушинский, Н. А. Найденов. Их тесные связи с российскими министрами финансов и министрами промышленности и торговли ещё больше укрепили авторитет Московской Биржи как бесспорного торгового и финансового лидера Центральной России начала ХХ века.

Революционные потрясения ХХ века остановили деятельность Московской Биржи. В советское время ей на смену пришла Всесоюзная Торговая палата, также занимавшая здание на Биржевой площади. В 1925 году в нём по проекту архитектора Ивана Сергеевича Кузнецова был надстроен ещё один этаж. И сегодня, пройдя буквально пару сотен метров от главной площади Москвы по одной из древнейших улиц Китай-города, современный горожанин или гость столицы попадает на Биржевую площадь, которая зачастую и не видится нам таковой – скорее, перекрёстком неширокой Ильинки и Богоявленского и Рыбного переулков. На ней, как и прежде, ярким цветовым акцентом на общем серовато-зелёном фоне ильинской застройки привлекает внимание здание Московской Биржи, в которой теперь располагается Торгово-промышленная палата России.