- Главная

- Разделы журнала

- Литературная страница

- ПОБЕДА (эпизод)

ПОБЕДА (эпизод)

Саша Русский 9.05.2024

Саша Русский 9.05.2024

ПОБЕДА

(эпизод)

Красноармейцам-победителям

Долгая ноябрьская ночь нехотя растворялась в предрассветной сутеми. Злой ветер гнал рваные клочья мутной пелены на запад, вьюжа откуда-то сверху снежной крупой, трепал уши шапки, заползая под тяжёлую грязную шинель, холодил рубец от штык-ножа. Брошенная с лета траншея не спасала ни от стужи, ни от осколков.

Ещё не осознав гибель товарищей, стараясь не обращать внимания на температуру и головную боль, Полынин привалился к твёрдой как камень стенке, высморкался, сплюнул и, подтянув к груди худые колени, в который раз подышал на загрубевшие, покрытые трещинами и въевшейся грязью тонкие пальцы. Казалось, еще вчера он перебирал ими клавиши из слоновой кости на старинном немецком Sponnagel, даря восторженным слушателям шедевры любимого Шостаковича, а сегодня перебирает тяжёлые пулемётные ленты и мечтает о полушубке да тёплых варежках.

Вспомнилась мама: её аккуратная головка с выбившейся из-под платка седой прядью, темные запавшие глаза и тёплые ласковые, беспокойные руки. Мысль, что он больше не увидит ни этих рук, ни пронзительно-печальных глаз, ни милой аккуратной головки до боли обожгла его так, что он негромко застонал, пряча лицо в коченеющих ладонях.

После месяца блужданий по лесам и полям, разбитым большакам и разоренным деревням от роты осталось меньше половины. Это была уже не рота, а отряд, который остро нуждался в пополнении и хотя бы малой толике отдыха. Затерянные среди бескрайних далей, бесконечно уставшие от неопределённости, грязные, завшивевшие, истощённые голодом и недосыпом, простуженные и измученные, душевно надломленные, но не сломленные, они были ещё живы. Не потому, что война устремилась куда-то на восток. Прошедший месяц сделал их родными братьями, и эта сплочённость, общие цель и надежда вытеснили всё личное, эгоистическое, помогли остаться людьми и выжить.

Немцы были где-то рядом. Полчаса назад одинокий «Юнкерс» и минометный налёт загнали их в ледяную траншею, убили десять бойцов вместе с ротным, начисто разнесли пулемётный расчёт. От другого осталось двое: он и наводчик Нетреба, прошедший финскую - крепкий пятидесятилетний «добрый казак», как он говорил о себе, с крупной костью, тёмным, будто загорелым лицом, желтыми прокуренными усами и сетью морщин в уголках вечно прищуренных глаз.

За спиной в полукилометре - сожжённая деревушка, одно пепелище. Ни закрепиться, ни отдохнуть. Даже поленьев на костер не собрать. Впрочем, были бы дрова, всё одно разжигать огонь - кликать преждевременную смерть; разведка немцев во всех смыслах была на высоте, успешно обнаруживала вырвавшиеся части и оперативно докладывала авиации и артиллерии их местоположение.

В полуразрушенном блиндаже и осыпающейся землянке кое-как переночевали: погрелись кипятком от примусов, похрустели сахаром. Тронулись затемно, и если бы не проклятая всевидящая «штора», низкий жужжащий мотор которой не спутаешь ни с чем другим, к концу дня вышли бы к Рессете, на соединение со своим полком, что застрял, очевидно, где-то у её истока, и дальше пробивались бы к Мценску. Существовал ли ещё полк и где был фронт, никто не знал, но все жили этой надеждой, ибо усталость и напряжение последних недель достигли той точки, когда дисциплина поддерживалась не уставом, а страхом смерти; чувство долга - мыслями о доме, о близких в тылу. А может, уже и под немцами…

За месяц движения (даже не бегства, ибо их никто не преследовал) Полынин не раз пытался осмыслить произошедшее. До сих пор они не встретили своих - ни одной армейской части! Где их полк, дивизия, армия? Где штабы, самолёты, танки, артиллерия? И если они в немецком тылу, где фронт? Каждый новый день - однообразно-тягучий, вязкий, как недавняя грязь под ногами - множил тяжёлые мысли. Лишь однажды рота наткнулась на разбитую артбатарею, произведшую ошеломляющее впечатление, - фрагмент катастрофы, масштаб которой они были не в силах ни объять, ни постичь.

- Ну шо там, не замерз? - спросил Нетреба прокуренным баском, туша цигарку о снег и пряча её в курительную книжку, «на потом». Табаку почти ни у кого не осталось, но у него был свой НЗ, аккуратно хранящийся в кармане гимнастёрки. Нетреба всегда во всём был раздражающе-аккуратен, бережлив, хозяйственен, обстоятелен: в стрельбе, еде, бритье, чистке оружия, написании домой писем. Как будто они поменялись ролями: всегда опрятный, щепетильный студент московской консерватории быстро превратился в дохляка, а сельский конюх стал подтянутым, собранным. Впрочем, Полынин не помнил его другим, как и не знал, за что Нетреба получил Красную Звезду зимой сорокового.

От лёгкой контузии в ушах шумело море - Полынин расслышал только последнее слово. Отвечать не хотелось. Вытянув затекшие ноги, он снял шапку, потер ноющий затылок, сказал простужено-хрипло:

- Ничего,- думая, что наводчик спрашивает о самочувствии.

Нетреба качнул головой, быстро встал, открыл крышку кожуха, попробовал сухим узловатым пальцем воду. Удовлетворённо откашлялся:

- Не замерз.

И будто зная неведомую другим правду, привычно мешая украинские и русские слова, добавил с оттенком многозначительности:

- Скоро зигриемось… Недотёпа.

«Чаю бы горячего, а лучше сто грамм, - подумал Полынин, представляя, как живительное тепло разливается по окоченевшему телу. Сколь мало нужно для счастья. И как быстро свыкаешься с вечным холодом, дорогами без края, ежедневной смертью. Только к голоду привыкнуть невозможно. - Что сказала бы мама, увидев меня сейчас? Наверное, всплакнула бы, как всегда…»

С того дня, как дивизия попала в мешок, снабжение прекратилось. Выходили отдельными частями. Потеряли всю артиллерию, почти весь обоз и боеприпасы. Перебивались дохлой кониной и «ненажористыми» сухарями. Последнюю лошадь съели на прошлой неделе. Вот Нетреба проспорил вчера, кто дольше пронесёт станок, обещал на весь расчёт суп сварить из рисового концентрата. Погибли ребята, не дождались супа. Полынин попытался вспомнить, когда им выдавали концентрат, и не смог. Так давно это было.

Рассвело. Белесое поле обрело черты, выросло до близкого погнутого горизонта. Бойцы тревожно озирались, искали командира, будто спрашивали: «Что теперь?»

- Эх, ребятки. Ни к чему нам тут помирать, - сказал солдат в потрёпанной бекеше, сидя на тощем «сидоре» метрах в десяти от Нетребы.

По голосу Полынин узнал рядового Твердилова - в прошлом снабженца какого-то пищевого треста, а теперь повара и ездового. Маленькими заплывшими глазками, которые даже на ветру казались сонными, он равнодушно смотрел на возню вокруг, небрежно смахивая снежинки с красного, будто выдубленного на морозе лица, и это выглядело как вызов. Скупой, мелочный, привыкший к сытой жизни, лишившись враз своих обязанностей (не стало ни кухни, ни лошадей), Твердилов более всех страдал от голода и грязи и все несчастья воспринимал как высшую несправедливость, втихомолку кляня за них то своих товарищей, то штабных. Голод и страдания ещё не высушили его тело, но давно сломили дух. Уповая на счастливую случайность, он относился к ежедневным лишениям нарочито-безучастно, оживляясь лишь при близости немецких разъездов или при подходе к очередной разорённой деревне. Стараясь держаться особняком, в редкие часы отдыха Твердилов утомлял всех бесконечными рассказами о своем детстве среди немецких колонистов на Дону, восхищаясь ими как рачительными хозяевами и культурной нацией. «У немцев всё было справно», - часто повторял он, разгрызая мелкими редкими зубами очередной, «последний», сухарь из своего вещмешка.

Из-за балки метнулась отчётливая на снегу тень. Молоденький политрук Храпов - невысокий, настойчивый, упрямый, стоя на снарядном ящике, как на постаменте, раскинул короткие руки, лёг грудью на смерзшийся земляной накат, примяв сухой кустик бурьяна и, не доставая бинокль, впился дальнозоркими глазами в быстро приближающийся силуэт. Минуту всматривался, после сказал обреченно, будто про себя:

- Один.

Разведчик Паша Расслепцев, пригибаясь, припадая на правую ногу, тяжело пробежал три сотни метров и бухнулся на накат, где только что торчала поношенная шапка политрука.

- Живы?! - выдохнул Паша в радостном удивлении, прерывисто дыша, обессилено сползая на дно окопа.

- Что! - нетерпеливо крикнул Храпов.

- Семёнов погиб… На разъезд нарвались. Полицаи, чи хрен знает кто. В темноте не разберёшь… По говору вроде русские, - он закашлялся, оттирая рукавом грязное лицо.

- Может, партизаны?

Паша махнул рукой.

- А немцы?

- Идут!.. Со стороны оврага!.. В трёх верстах...

- Много?

- Два взвода автоматчиков… на глазок…

Храпов, затянутый в портупею, похожий на юркого байбака, повертел маленькой головой, осматриваясь. До ближайшего мелколесья, куда они выдвигались утром, больше пяти километров по одичалой, разрозненной чахлыми деревцами всхолмленной степи. Не успеть. Для них, истощённых и обмороженных, это что марафон для безногого. Правее оврага, напротив балки - большая старая бомбовая воронка. Хорошее место для пулемёта…

Новость вихрем пронеслась по траншее. Идут! У Полынина внутри что-то оборвалось, одновременное любопытство, нетерпение, ярость, страх, желание скорейшей развязки заставили забыть о холоде и боли. Больше месяца они не знали настоящего боя, прячась в лесах как дикие звери. И сейчас, когда их отутюжила авиация и отпрессовала артиллерия, они будто очнулись от сна, вновь обретая душевное равновесие и смысл жизни.

Превозмогая слабость, Полынин встал, пытаясь обуздать волнение, расправил сутулые плечи, потоптался на месте, задвигал локтями. Шум в ушах почти прошёл. Он осмотрел ленту в приёмнике, открыл затвор винтовки. Смазка не загустела, все патроны были на месте.

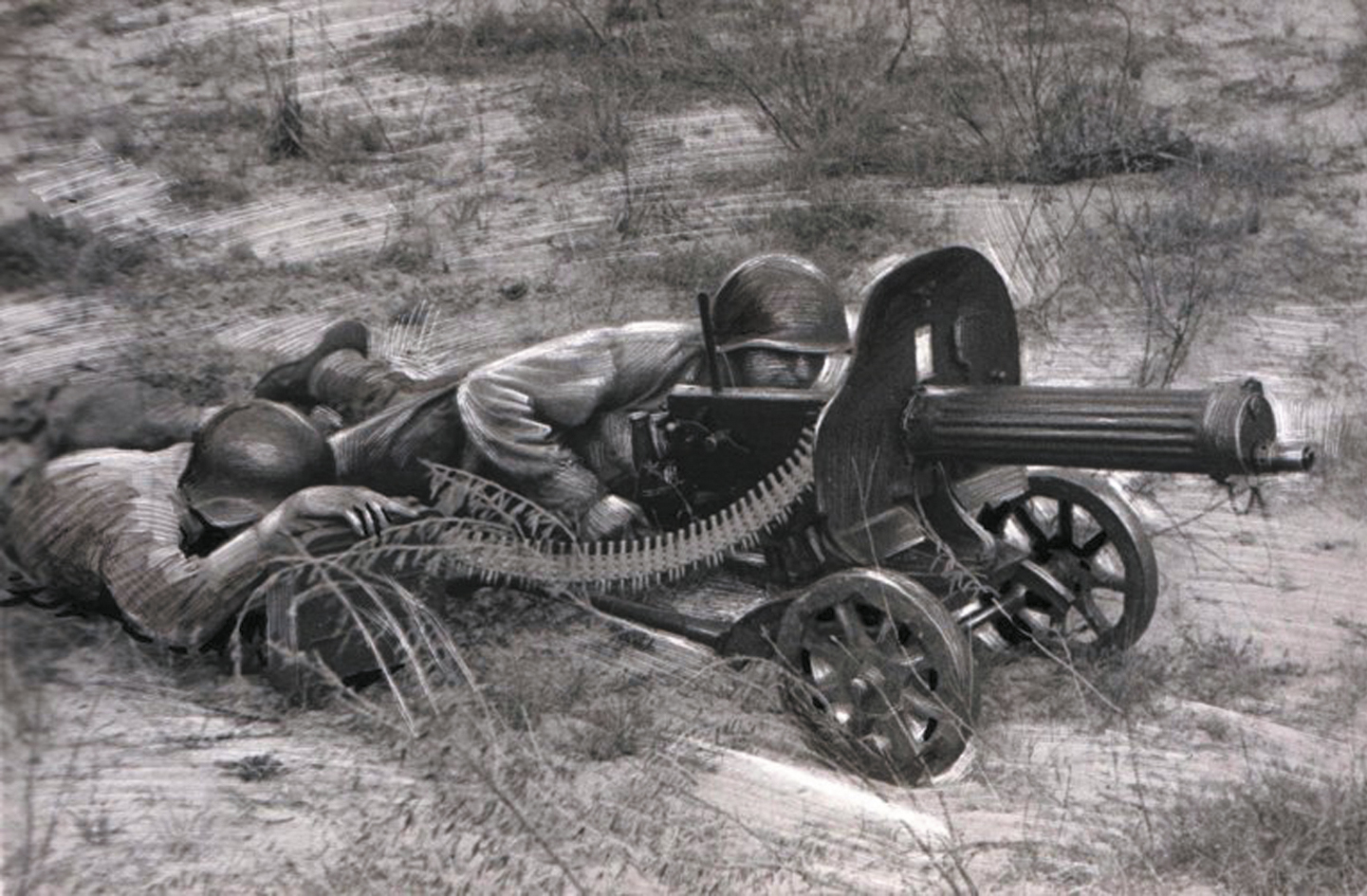

- Засаду надо зробыть. Немцы подойдут, мы им в бок саданём, - доверительно предложил Нетреба с какой-то новой уверенной складкой, кивая в сторону воронки подошедшему политруку.

Храпов ещё раз огляделся, будто примеряясь.

- Далеко… Позицию занять не успеете. Здесь будем…

Ветер ударил ему в лицо, перехватил дыхание. Он умолк и отвернулся, точно стыдясь той очевидной правды, которую не успел сказать.

Полынин понял недосказанное и вдруг осознал, что через несколько минут его могут убить - глупо, просто, обыкновенно, как ежедневно убивают на войне, и эта мысль настолько потрясла его, что он снова сел, раздавленный и опустошённый.

Слабеющая вьюга ледяным ножом вспарывала утреннюю мглу, врываясь в исхлестанную степь вихривой[1] позёмкой. Изъеденная холодом земля, стыдясь наготы, спешно укрывалась зимним саваном. Снег набивался в траншею, бойцы с хрустом приминали его, скрадывая волнение разговорами:

- У фрицев одежа дрянь, а обутки добрые, сам видел… Пару бы себе по размеру.

- Так то ж у ихнего начальства… Большой?

- Сорок четвёртый, с портянкой.

- На такие лыжи выбор невелик... Сейчас валенки хороши. Никакие сапоги им в подметки не сгодятся.

Товарищ кивает, и они снова топчутся на месте, ежась и сосредоточенно всматриваясь в белые, едва различимые отлогие бугры.

- Мишка, не время почивать! Хватай коробки… - Нетреба махнул Полынину, будто подзывая, вылез из траншеи, по-хозяйски привычно взялся за станок и покатил «Максим» по ещё мелким перемётам.

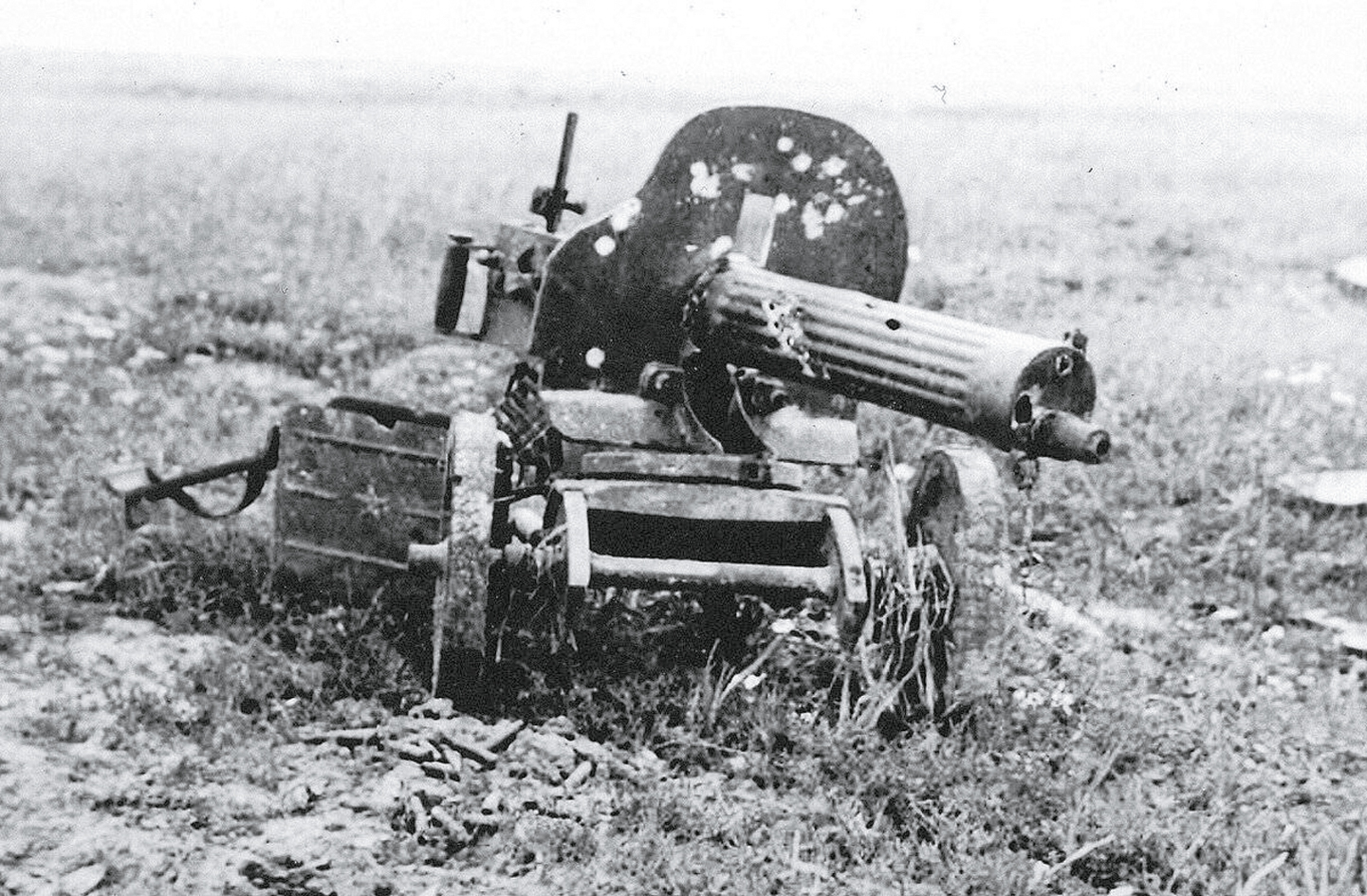

Пулемёт поставили в центре - здесь сектор обстрела был шире, и теперь он свободно стоял на присыпанном лёгким сдуваемым снежком бруствере, смотря суровым глазом на заснеженный овраг в полукилометре.

Перетащив патронные коробки, Полынин вновь почувствовал слабость и озноб, начавшиеся ещё в землянке. Пряча голову за воротник, изнемогший, он прижался лбом к каменистой кочке, на минуту закрыл глаза. Изредка ветер затихал, и тогда он слышал толчки крови в затылке. Вспомнился утренний налёт, гибель ребят - молодых и отважно-наивных,- и сейчас какая-то тупая безотчётная боль, ворочающаяся у сердца, всколыхнула сознание предчувствием близкой смерти. Он посмотрел на охваченных лихорадочной суетой товарищей, на наводчика, старательно сгребающего снег для маскировки, и подумал, что здесь, словно споткнувшись об этот старый окоп, стопорится вся его прошлая жизнь, полная надежд, искренних чувств, прочного доверия, света и тепла. А что впереди? Там, за овражком? Полынин зажмурился. Боже, зачем он здесь! Ему нет ещё и двадцати!

- Щас гавно полезет, - буднично пробасил наводчик, щёлкая пулемётным замком. - Соскучились без нас, п...сы. Ну, нехай. Мы им с горкой накладём по нашему здоровью.

- Ты веришь?.. - тихо, одними губами и неожиданно для себя спросил Полынин.

- Верю, сынок, - без заминки, убежденно ответил Нетреба, не поясняя, во что верит: в Бога или в победу, что было сейчас тождественным. - Это наша земля, а они сюда со свинячим рылом!.. - он кивнул в сторону оврага. - Скончим мы их тут, вот побачишь. Всех скончим, - заметив, как Полынин дрожит, протянул свои большие рукавицы. - На. Зазяб? Ленту не задерживай.

«Брешет Нетреба, нету у него никакого концентрата», - раздражённо подумал Полынин, надевая тёплые рукавицы и отряхивая от смёрзшихся комьев коробку с лентой. Жалея себя, он искал слова утешения, ожидая чуда, надеялся, что может всё обойдётся - немцы их не найдут. Решимость Нетребы, его осознанная жертвенность страшили той фатальной неотвратимостью и силой правды, которые обычный, естественный поступок обращают в героический. А что сейчас такие поступки? Спасут? Дадут победу? Полынин хотел усмехнуться, но только хмыкнул сухими замерзшими губами. Пытаясь утихомирить боль, он плотнее натянул ушанку, снова высморкался, зачерпнув хрустящую горсть, пожевал шершавый, с ржавым привкусом снег, впитавший в себя гарь, копоть и дым далеких пожарищ с востока. Отчаянно-далёкий мир строгих костюмов, порхающих дирижерских палочек, чарующей музыки вдруг промелькнул перед глазами и исчез, и Полынин понял без сожаления, что мир этот потерян им навсегда. «Выстудило меня некстати, - подумал он, трогая на боку залубеневшую брезентовую сумку с «эфками». - Танки вряд ли пойдут. Вот «лапотник» может вернуться. Уже совсем светло, непогода ему нипочем, расстреливает с малых высот, как в тире».

Храпов, стоящий неподалёку, нервно поправил ремень и челноком засновал по траншее, отдавая приказания и подбадривая. Делал он это неумело, суетливо, больше для порядка и самоуспокоения:

- Не бойсь, ребятки, не бойсь. Отобьёмся…

- Околеем мы тут, товарищ политрук. Скорей бы уж…

Даже в трагические минуты всегда найдется балагур, способный зубоскалить в лицо судьбе, разбавляя страх оптимизмом и бесшабашной верой в чудо. В Лёхе Опарине, живом остроглазом пареньке, запас шуток был неистощим, он знал их десятками и часто не к месту травил пошлые байки, вызывая то смех, то досаду.

- А жрать сегодня дадут? - спросил он преувеличенно бодро. - В брюхе, как в грудях у столетней бабки!

В окопе рассмеялись.

- Отставить бабку! - беззлобно прикрикнул Храпов и добавил по-свойски. - Кони кончились, с обедом повременим пока…

- А в плену гуляш дают горячий, - буркнул Твердилов, продолжая сидеть на вещмешке и утираться.

Смех оборвался, будто скрипичная струна, наскоки ветра поредели - стали видны облачка пара из дюжины ртов. Одинокая ворона на сухой, чёрной от копоти липе, с раскинутыми ветвями-руками, похожей на застывшую в нелепом па танцовщицу, надсадно-насмешливо каркнула и, склонив голову, уставилась на Твердилова.

- И хлеба… - по инерции добавил тот, пытаясь заполнить неудобную тишину.

Скажи Твердилов «у немцев», его можно было понять двусмысленно, но он ляпнул «в плену», и это прозвучало однозначно.

Бойцы рядом зашумели:

- Ты что мелешь, гондон штопаный!?

- А ты что, там уже побывал?

Храпов, не раздумывая, точно ждал его слов, путаясь в полах шинели, едва слышно покряхтывая, вскарабкался на бруствер, встал во весь свой маленький рост и, скрипя снегом под сбитыми сапогами, мрачно пошёл вдоль траншеи, расстёгивая кобуру. Подошёл к Твердилову, приказал отрывисто-резко:

- Вылезай.

Тот всё понял.

- Я пошутил, больше не буду! - скороговоркой залепетал он, судорожно прикладывая руки к груди. - У меня желудок больной, мне горячее нужно, а мы как волки в лесу…

- Вылезай, сволочь! - раздельно повторил Храпов, боясь расплескать кипевшую внутри ненависть. Наклонился и неожиданно ловко, рывком, вытащил Твердилова из окопа.

- Вы что, не понимаете, мы все здесь мертвецы! Не выбраться нам отсюда! - взвизгивал Твердилов, выпучив маленькие глазки и нелепо жестикулируя, будто отодвигая неизбежное. Он торопливо сел на бруствер в попытке съехать обратно. - Немец уже…

Выстрел, резкий, как новогодняя хлопушка, сорвал с ветки ворону и растворился глухим эхом в притихшей степи.

- Кому ещё немецкого гуляша захотелось? - с хриплой злостью спросил Храпов, сжимая ребристую рукоять «ТТ». - Предателей, паникеров, трусов буду расстреливать на месте, - сурово подытожил политрук, играя желваками под недельной щетиной, и голос его дрогнул. Лишённый рефлексии, он подумал, что впервые убил человека, и тот не был немцем.

При других обстоятельствах этот поступок ошеломил бы роту, но сейчас он принес какое-то болезненное облегчение, как будто вдруг исчезла долгая тупая боль, уступив место осознанию свершившейся справедливости. Никто уже не смотрел туда, где только что сидел ездовой, лишь старшина из чужого полка, приставший к ним при отступлении Сема Кирницкий, наклонился к Твердилову, убедился, что тот мёртв, резко обернулся к Храпову и, смотря расширенными тёмными зрачками, сказал:

- Уходить надо. Пулемёт нас прикроет...

- Товарищ командир, - негромко позвал кто-то, указывая в сторону балки.

Храпов воткнул пистолет в хрустящую кобуру, спрыгнул в окоп, стараясь скрыть дрожь в руках, резко вскинул дорогой трофейный «цейсс» к тёмным глазницам. Замер, всматриваясь, потом шумно втянул воздух и сказал просто:

- К бою.

- К бо-о-о-ю! - тотчас многоголосо пронеслось по кривой трёхсотметровой траншее.

Затворы трёхлинеек защёлкали сухими поленьями, бойцы припали к винтовкам. Суета и азарт смешались с руганью.

- Разведка! - ожесточённо крикнул Храпов, ища взглядом Расслепцева и не дожидаясь ответа, скомандовал Нетребе: - Разворачивай! Живо!

- Ё-мое, - присвистнул Паша, - они же с оврага должны были…

Нетреба проворно вылез из окопа, точными движениями повернул «Максим» в сторону балки и залёг. Полынин подал ему ещё две коробки, тяжело вылез сам и залёг рядом, поводя сутулыми плечами. «Не будет сегодня ни чая, ни водки», - вдруг подумал он и удивился, что способен сейчас размышлять об этом.

Траншея притихла, лишь кое-где были слышны обрывки фраз.

- И поссать некогда, - проворчал Паша, потирая обожжённые стужей щеки и крепко завязывая на щетинистом подбородке тесемки ушанки. Откашлялся, сказал товарищу рядом, жадно докуривавшему самокрутку. - Оставь дотянуть.

- Господи, помоги нам, - вымолвил кто-то вполголоса, неумело крестясь.

Политрук бережно спрятал бинокль в футляр, хотел что-то сказать, но только нервно дернул головой. Он все понимал - ребята смотрели в лицо смерти.

- Не горюй, мужички, разжимай кулачки, - крикнул Леха, пританцовывая от холода, поворачивая к Полынину мальчишеское, умытое снегом лицо с белобрысыми глазами.

«Хорошо, что его убили сейчас», - неожиданно подумал Полынин о Твердилове и тут же внутренне вздрогнул от этой мысли.

Немцы шли гуськом, вытягиваясь в балке темной неспешной змеей - уверенные, наглые, педантичные хозяева чужой земли.

- Стрелять по команде, - сказал Храпов дребезжащим от волнения голосом.

Миг душевного напряжения слился с чувством единения. Рота приготовилась к бою.

… Но боя не вышло.

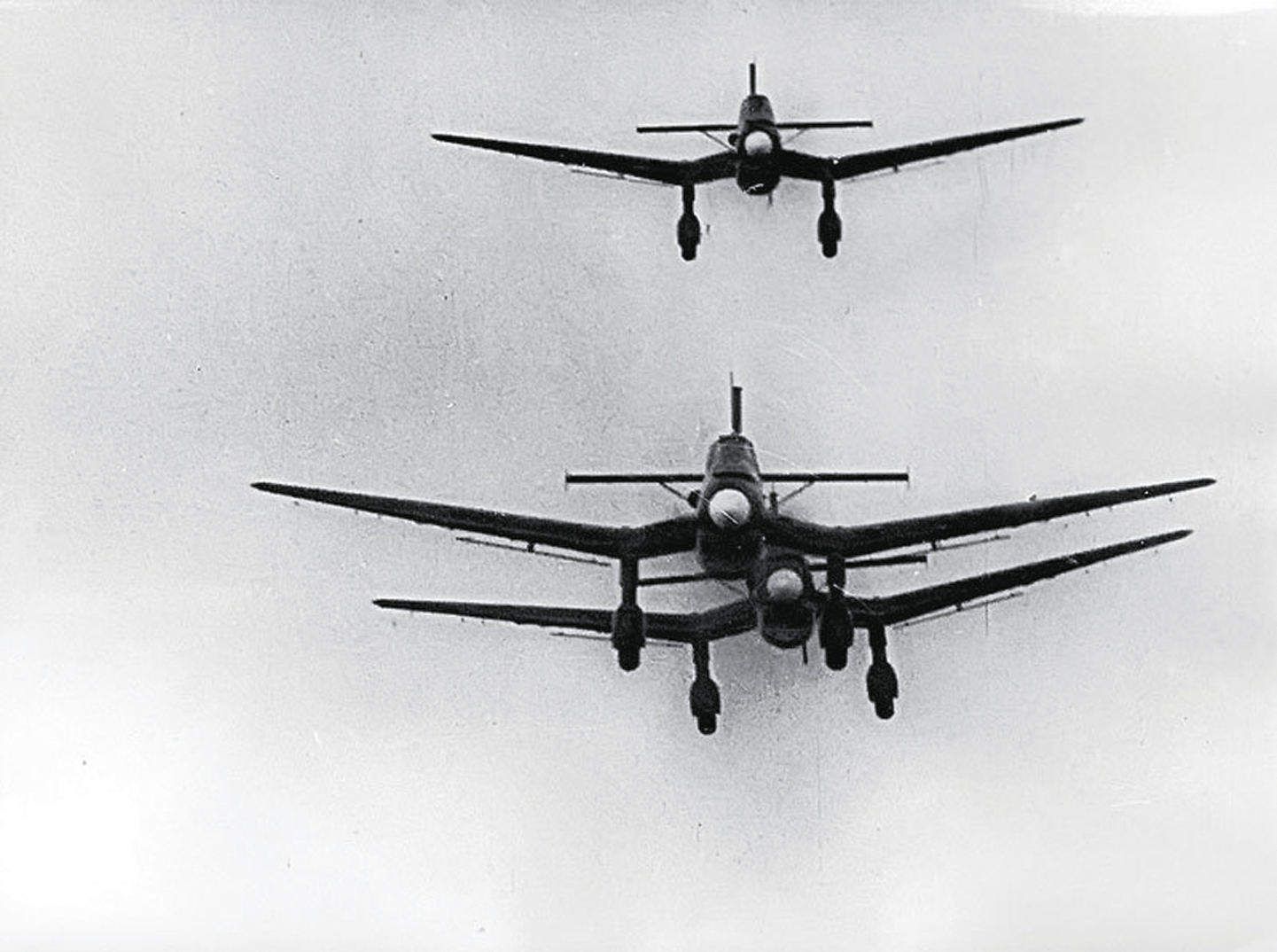

Вой моторов, треск пулемётных очередей разорвали суконное небо: тройка «Юнкерсов» на бреющем пронеслась так низко, что, казалось, стойками шасси они опрокинут осевший накат блиндажа.

- Воздух! - крикнул Храпов, пригибаясь и пытаясь увернуться от рассекшей его наискось от левого плеча длинной очереди.

Полынин скатился в окоп, закрыл голову руками, в отчаянии сознавая, что уже не успеть ни к землянке, ни к блиндажу. По нарастающему гулу он понял - самолёты строятся в «карусель». «Смерть!», - мгновенно пронеслось в мозгу.

- Не надо! Не надо! - кричал кто-то рядом визгливым бабьим голосом, перекрывая крики боли и ужаса.

Небо скрежетало и выло. Из-за непогоды «лапотники» не пикировали. Скалясь вспышками пулемётов, они один за другим проносились неровным строем над распластанными телами и с высоким победоносным воем снова и снова пропарывали поляну тонкими, безукоризненно прямыми, смертельными нитями трасс.

Стиснув зубы, зажмурившись, Полынин жадно глотал колючий, сладковатый от запаха пороха воздух. Кто-то неуклюже упал на него сверху - уже мёртвый, придавив к земле. Кровь прильнула к вискам, в глазах потемнело, он стал задыхаться. Молотки пулемётов, намертво заколачивающие тысячами гвоздей старую траншею, разбрасывали фонтаны снежных брызг, круша всё вокруг.

Он не знал, сколько прошло времени - казалось, очень много, - пока «лапти» не отвалились, растерзав всех, кто был ещё жив. Напоследок один из них прошелся над поляной ещё раз: не входя в пике, сбросил бомбу в метрах ста от него и, резко набрав высоту, растаял в непроницаемой мути.

Бомба легла точно в траншею, калеча убитых. Полынину повезло. Напрягая уходящие силы, впадая в мимолётное забытьё, он высвободился из-под быстро коченеющего тела, закашлялся, размазывая по подбородку кровь, протёр залепленные снегом и грязью глаза, сел и осмотрелся.

Живых не было. Нетреба, накрывший его собой, в изодранной пулемётом шинели уткнулся в истоптанную серую землю, будто ещё пережидал налёт. «Сидор» с выпавшей краюхой черняжки и помятой банкой рисового концентрата развязался, сполз на бок. Чуть поодаль, с расстегнутым воротом, из-под которого краснели ярко-чистые кубики в петлицах, лежал политрук.

Ветер стих. Ложился тихий неторопливый снежок. В голове гудело. Цепляясь за смерзшуюся осыпающуюся кромку, Полынин выглянул из-за бруствера. Немцы шли добивать - всё так же деловито, неторопливо, словно делали это сотни раз.

На несколько секунд его охватило ощущение, будто он видит себя со стороны, как в дурном сне. И чтобы приближающийся враг, расстрелянная рота, мёрзлый окоп исчезли, нужно только проснуться.

Он посмотрел на испачканные кровью рукавицы. «Ранен я, что ли?» - шевельнулась равнодушная мысль, и тотчас до него дошло, что все закончилось - глупо, бестолково, окончательно-непоправимо, и чувство обречённости, лишая сил, вновь сжало его. Чтобы не упасть, он вцепился в комья земли и снега и застыл.

Так простоял некоторое время, пытаясь прийти в себя и унять разлитую внутри боль.

… «Тайфун» бушевал уже второй месяц. Группа армий «Центр» стальным валом катилась к Москве. 4-я танковая группа Гёпнера с северо-запада и 2-я танковая армия Гудериана с юга будто гигантскими ножницами вскрыли Брянский фронт, и уже 3-го октября 24-й моторизованный корпус ворвался в Орел. 6-го октября пал Брянск. Фронт рухнул, раздробленные дивизии Красной Армии с боями прорывались на восток, а немецкие танковые клинья продвигались всё дальше, вглубь страны, в азарте перемалывая отдельные сопротивляющиеся части и приближаясь к Москве.

Всего этого Полынин не знал, как не знал, что, выйдя из окружения в составе 50-й армии, его рота, затерявшаяся в брянских лесах, без связи и снабжения, уже давно была в глубоком немецком тылу, полк был разгромлен под Буяновичами, командарм погиб ещё в начале октября, в вяземском и брянском котлах полегло более шестисот тысяч красноармейцев, а линия фронта отодвинулась на 300 километров к Туле; что завтра в Москве пройдёт Парад на Красной площади как символ непобеждённой решимости стоять до конца и победить.

Что делать? Бежать? У него нет сил. И куда бежать? «А в плену гуляш дают горячий», - вспомнил он слова Твердилова и обернулся. Кругом молчаливая, бесприютная степь. И где-то там, далеко-далеко его Москва. И мама…

- Мама, - прошептал Полынин и заплакал, торопливо сплёвывая густую кровь.

Ползущий тёмный червь остановился: идущие впереди немцы поджидали отставших. Вот они вышли из балки, рассыпались цепью. До них оставалось не больше двухсот метров.

Обида, злость, гневное отчаяние придали сил. Полынин снял рукавицы, слегка подпрыгнул и, цепляясь руками за утрамбованный снег, суча ногами, подполз к уцелевшему пулемёту.

- Сейчас… сейчас… - бормотал он, торопливо проверяя ленту. Превозмогая болезненную дрожь, прицелился. Ту-ту-ту-ту-ту, - задолбил «Максим», прорезая оглохшую степь настойчивой трелью.

- Нате, суки! Вы за этим здесь?! - яростным фальцетом крикнул Полынин, не слыша своего голоса и комкая в горле душившие слезы.

Немцы залегли, но не отвечали. Для «шмайссеров» он был ещё далеко.

Сил почти не осталось, дрожащее тело совсем ослабело. Перед глазами расплывались багровые пятна. Полынин отпустил ручки пулемёта, склонил голову, захватил губами ледяную снежную вату. Неприятный солоноватый привкус исчез, но легче не стало. Отдохнуть бы немного. В тепле, в тишине.

«К вам обращаюсь я, друзья мои!», - вспомнились простые, проникающие в сердце слова. Как бы он хотел сейчас услышать их вновь, убедиться, что фрицев бьют без пощады день и ночь!

Немцы подползали ближе. Демаскируя себя, что-то лающе выкрикивали, очевидно, предлагали и тепло, и горячий гуляш. Нет, нельзя отдыхать, пока эта мразь ползает по его земле.

Полынин с усилием приподнялся, вцепился в пулемет и, уже не целясь, снова стал стрелять, пока не опустела патронная коробка.

И это была его победа.

До большой, великой, всеобщей Победы оставалось 1280 дней.

[1] Авторский текст.