- Главная

- Разделы журнала

- Общество

- Как в нашу жизнь пришли Дед Мороз и Снегурочка

Как в нашу жизнь пришли Дед Мороз и Снегурочка

Роман Крук 3.01.2025

Роман Крук 3.01.2025

Как в нашу жизнь пришли Дед Мороз и Снегурочка

Сейчас сложно представить встречу Нового года без его главных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, которые стали настоящими новогодними символами, объединив в себе черты западной и восточной культуры, народных традиций и христианских праздников. У этих героев, в особенности у Деда Мороза, было много предшественников, которые постепенно создавали его нынешний образ. Принято считать, что его прообразом стал святой Николай Чудотворец, который был добрым и щедрым, творил чудеса, любил детей и покровительствовал им.

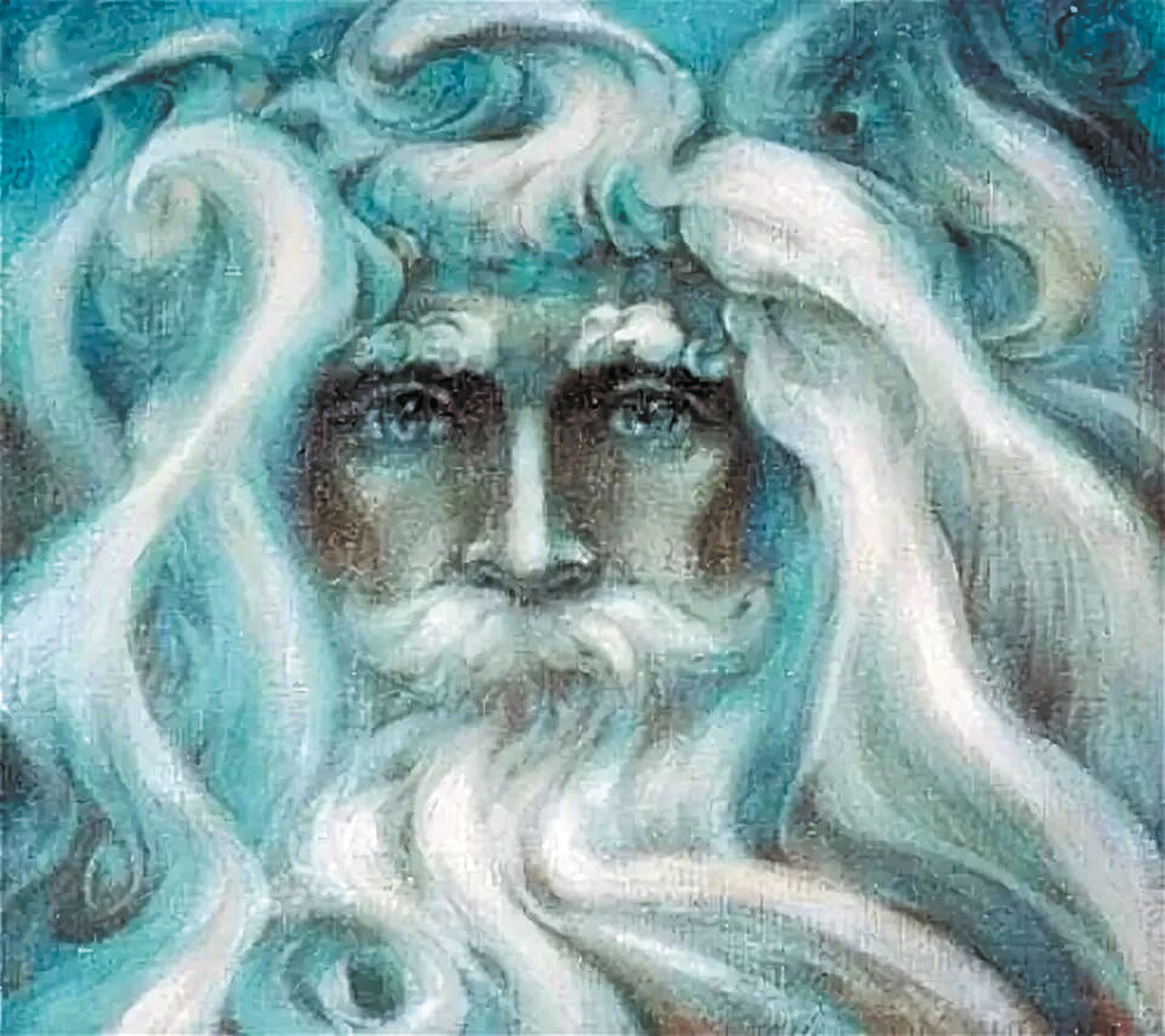

В общем-то, верно, но это если речь идёт о современном персонаже, однако в нашем фольклоре этому образу уже много веков, а то и тысячелетий. Так, одна из версий гласит, что наши предки, почитая духов зимы и холода, наделяли их разными говорящими именами - Трескун, Студенец, Карачун, Зимник, Морок. Позже эти имена стали разными названиями одного и того же персонажа - сурового и зловещего старика, который жил на далёком Севере и мог одним дуновением заморозить реки или озёра. Само собой разумеется, что встреча с ним не сулила ничего хорошего… В той или иной мере Мороз был известен у всех славянских племён, и упоминание о нём оставило свой след в сказках, пословицах, поговорках. Примечательно, что со временем злой и страшный старик становится не таким уж и страшным, а скорее строгим, но справедливым. Он удостаивается новых, более уважительных прозвищ, и к середине XIX века его начинают именовать Дедушка Николай, Добрый Морозко, Святочный старик. Ёлочный дед.

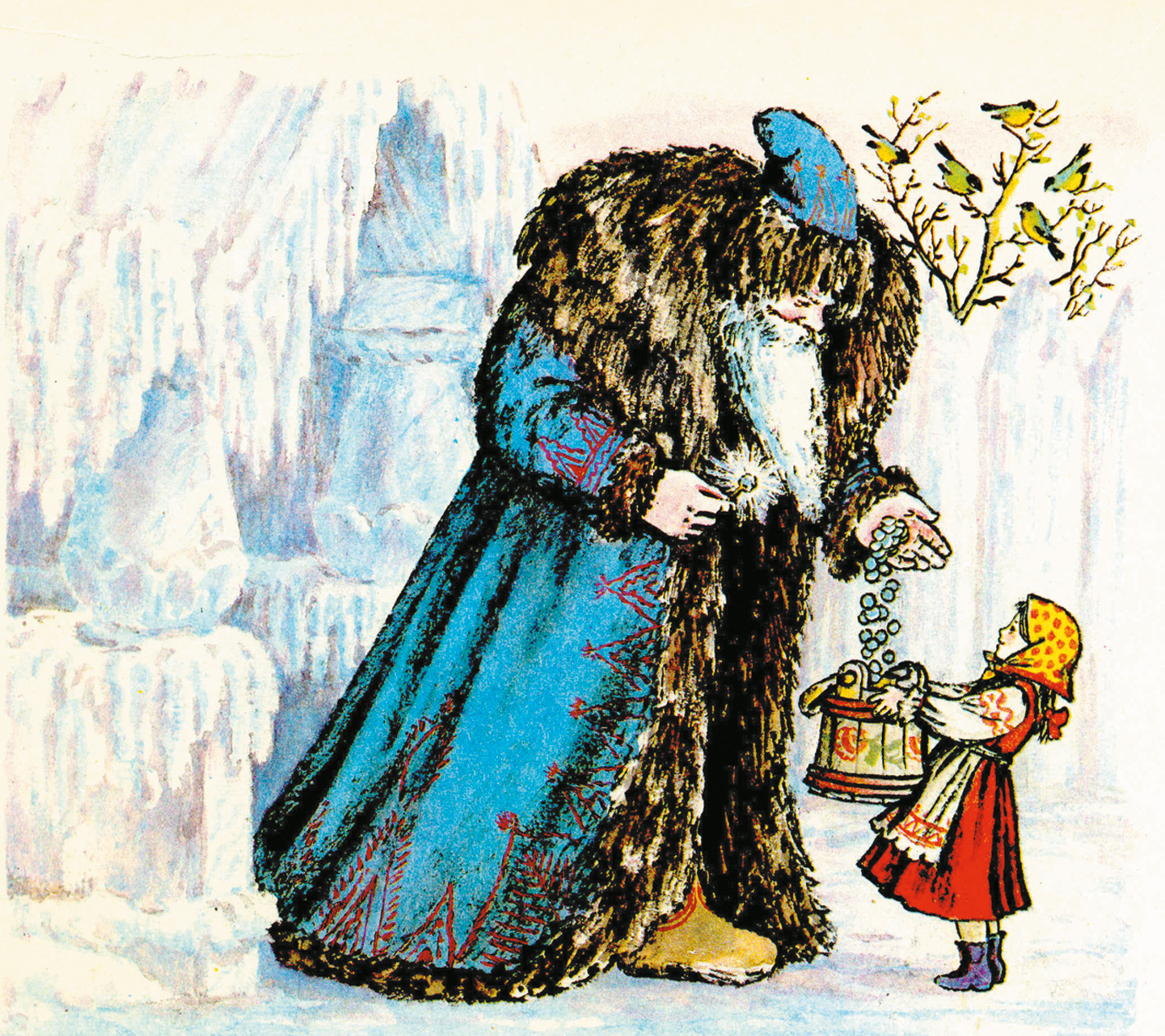

В целом, это было закономерно, так как на формирование нового образа большое влияние оказали публикации сборников сказок А. Н. Афанасьева и В. Ф. Одоевского, в которых и появился новый литературный герой – Мороз. А вот этому персонажу, при внешней суровости, были присущи такие черты как справедливость, готовность вознаградить за хорошо сделанную работу. Да и наказания за проступки у Мороза Ивановича не столько строгие, сколько поучительные. Сказки-то больше для детей предназначались, вот и родился сказочный воспитатель и наставник.

Но как же так получилось, что он стал одаривать детвору подарками?

На Западе в доброго дедушку эволюционировал святой Николай. Считается, что всё началось в X веке в Кельне, когда в день памяти святого Николая ученикам церковно-приходской школы при местном кафедральном соборе стали раздавать фрукты и выпечку. Постепенно это стало традицией и распространилось по всей Европе. В домах в канун памяти святого (на Рождественский пост) стали вешать специально изготовленные башмачки или носки, чтобы Николай туда мог положить свои подарки. Через шесть веков голландцы, прибывшие в Новый свет на корабле с фигурой святого Николая, основали поселение Новый Амстердам, который со временем был переименован в Нью-Йорк. Фигуру святого они перенесли на главную площадь, а с ней пришли и традиции Старого света. И да, на голландском имя «святой Николай» звучало как «Синтер Класс», со временем оно преобразилось в «Санта Класс», а чуть позже в «Санта Клаус».

Что же касается Руси, то там Николай Чудотворец был весьма почитаем, но стать добрым рождественским дедом так и не смог, хотя и оказал своё влияние на создание образа Деда Мороза, который окончательно сформировался к концу XIX века.

В этот период Дед Мороз активно появляется в домах, щедро одаривая детвору подарками. Его изображения печатают на открытках, о нём пишут в газетах и упоминают в мемуарах, а ещё через некоторое время появляется сообщение, что «Дед Мороз приносит ёлку». Да, да, раньше они связаны не были.

На Руси Новый год изначально встречали в марте с приходом календарной весны, а затем празднование перенесли на 1 сентября, во время сбора урожая. 20 декабря 1699 года царь Пётр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января. Тогда же появился обычай украшать ёлку, как это делали на Западе. По одной из версий ель символизировала пальму, которая росла у входа в хлев, где родился Иисус. Украшающая макушку дерева восьмиконечная звезда ни что иное, как Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к новорождённому «царю Иудеев». А ёлочные игрушки и подарки под ёлкой символизирует дары волхвов Иисусу.

Но по-настоящему новогодняя ель прижилась в России только ближе к середине XIX столетия, периодически появляясь в императорском дворце и домах знати. В 1852 году в павильоне Екатерингофского вокзала в Петербурге под Рождество впервые установили публичную ёлку. В следующие годы в Петербурге уже активно работали ёлочные базары, а горожане с азартом осваивали новый обычай, соревнуясь друг с другом в ёлочных украшениях. К концу XIX века повсеместно продавались ёлочные игрушки промышленного изготовления. И, конечно же, у публичных ёлок устраивались праздничные гуляния, театрализованные представления, которые охотно посещали люди самых разных возрастов и сословий. В 1910 году Дед Мороз с подарками впервые появился на костюмированных праздниках для детей.

Пришедшие в 1917 году к власти большевики, наряду с другими церковными праздниками, отменили празднование Рождества Христова и Нового года. Это произошло в 1929 году, но спустя несколько лет до руководства страны дошло, что очень неразумно все праздники мерить одной меркой, тем паче, когда речь идёт о празднике для детей. 28 декабря 1935 года член Президиума ЦИК СССР П. П. Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового Года с новогодней ёлкой.

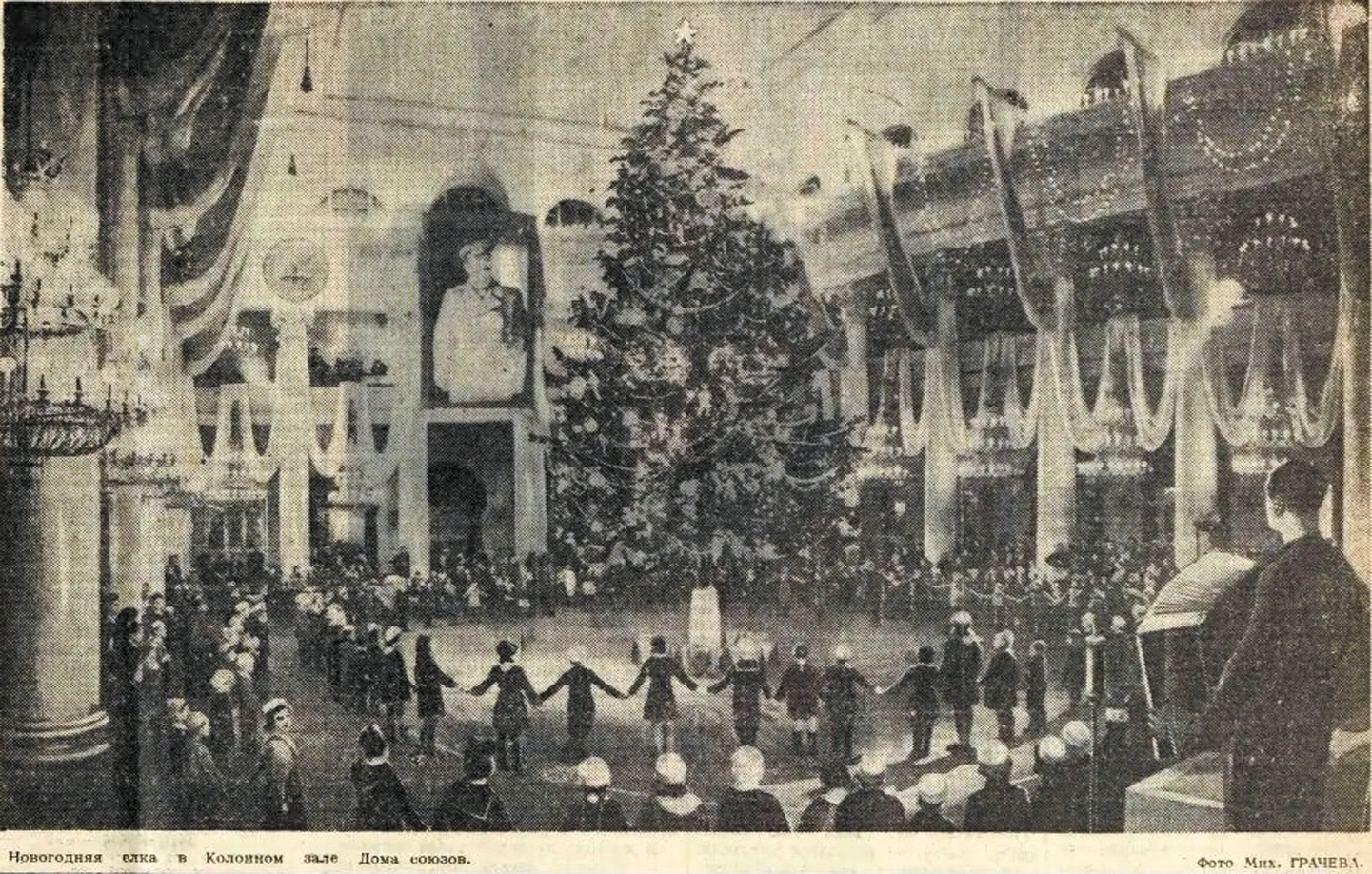

Буквально за несколько дней по всей стране были организованы праздничные мероприятия с ёлками и налажено производство ёлочных украшений. А в идеологическом плане понадобилось всего-навсего привязать ёлку не к Рождеству, а к календарной смене года, Вифлеемскую же звезду просто заменить пятиконечной красной. Уже 30 декабря 1935 года прошла первая в СССР после «реабилитации» официальная новогодняя ёлка. А в январе 1937 года Дед Мороз со Снегурочкой приветствовали гостей на празднике в московском Доме Союзов.

А кто же такая Снегурочка?

В славянской мифологии у Снегурочки также есть прообраз. По одной из версий, у бога Мороза и Вьюги-Метелицы родился сын Снеговик. У него была жена - богиня Весна-Красна, которая подарила Снеговику дочку Снегурочку. По другой, Снегурка – девочка из снега, которую вылепили бездетные старики. Фольклорный образ нашёл своё отражение в народных сказках, позже- в литературе и драматургии, а в 1882 году вышла опера Николая Римского-Корсакова «Снегурочка». После этого образ Снегурочки появился на картинах известных художников – Васнецова, Врубеля, Рериха. Он начинает использоваться в новогодних постановках, фигурка с её изображением занимает место среди ёлочных игрушек. Но во всей полноте её образ раскрылся именно в Советском Союзе.

Эта девочка или совсем юная девушка, хрупкая, со светлыми волосами и белой кожей, в белых одеждах, добрая и весёлая, стала неизменной спутницей Деда Мороза с 1937 года, когда они вместе появились на ёлке в Московском Доме Союзов. Со второй половины XX века Дед Мороз и Снегурочка становятся главными героями новогодних торжеств как во всех детских учреждениях, так и в обычных советских семьях. В преддверии зимних праздников Снегурочками подрабатывали студентки театральных вузов, однако их было не так уж и много, чтобы удовлетворить запросы всех желающих. Поэтому роль помощницы Деда Мороза играли старшеклассницы в школах и молодые воспитатели, а иногда и мамы в детских садах.

Кстати, нигде в мире аналогов Снегурочки не существует, хотя некоторые исследователи утверждают, что у неё много общего со святой Люсией, которая в Германии и странах Скандинавии в период запрета культа святых и, в частности, святого Николая, выступала в качестве рождественской дарительницы подарков детям. Находят её аналоги и в других странах, но… Именно наша Снегурочка – единственная и неповторимая, настоящая помощница Деда Мороза и любимица детей.

Остаётся добавить, что эти персонажи прочно вошли в нашу жизнь и дали начало многим проектам, связанным с туризмом, благотворительностью, досугом детей и их верой во что-то доброе и сказочное.

С Новым годом!