- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- Календарь исторических событий июля

Календарь исторических событий июля

- 3.07.2017

- 3.07.2017

СОБЫТИЯ ИЮЛЯ

2 июля

1556 Царь Иван Грозный ликвидировал Астраханское ханство и присоединил Астрахань к русскому государству

После завоевания мусульманского Казанского ханства царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа, бывшего противника. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море.

Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Ямгурчеем московских послов в Астрахани.

Весной 1554 года по Волге в сторону Астрахани отправилось войско во главе с князем Пронским. Вскоре русский авангард под командованием князя А. Вяземского нанёс поражение головному отряду астраханцев у Чёрного острова (ныне район Волгограда). Русские без боя заняли Астрахань. Там воцарился противник Ямгурчея и союзник московского царя хан Дервиш-Али, обещавший поддержку Москве.

Однако в 1556 году этот хан перешёл на сторону давних врагов России - Крымского ханства и Османской империи, спровоцировав этим новый поход русских на Астрахань. Поход был недолгим: сначала донские казаки отряда атамана Филимонова нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего 2 июля Астрахань вновь взята без боя.

Астраханское ханство было ликвидировано и присоединено к Руси.

1860 Основание Владивостока в бухте Золотой Рог на Тихом океане

В 1859 года генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил особое внимание на хорошо укрытую бухту. Предложив назвать её Золотым Рогом, генерал-губернатор приказал основать на берегах этой бухты военный пост, который он же поименовал Владивостоком.

Утром 2 июля 1860 года военный транспорт «Маньчжур» вошёл в бухту Золотой Рог. Командир транспорта капитан-лейтенант Алексей Карлович Шефнер, осмотрев в подзорную трубу местность, выбрал участок, наиболее подходящий для высадки. В вахтенном журнале «Маньчжура» об этом событии 2 июля 1860 года была сделана следующая запись: «Сего числа отправлено на берег - один обер-офицер, 2 унтер-офицера и 37 человек рядовых 4-го линейного батальона для занятия поста».

Вытесав из цельного ствола дерева флагшток, солдаты глубоко вкопали его в землю. В назначенный час на флагштоке взмыл ввысь бело-сине-красный государственный флаг Российской империи. Держа равнение на флаг, замерли в торжественном строю солдаты. Парадный церемониал свидетельствовал о том, что военный пост Владивосток на берегах Японского моря учреждён.

3 июля

964 Киевская Русь одержала победу в войне с Хазарским каганатом

Хазарский каганат был первым государством, с которым пришлось столкнуться Древней Руси. От исхода борьбы этих двух государств зависела судьба не только восточно-европейских племён, но и многих племён и народов Европы и Азии.

Примерно в 730-731 году один из знатных людей Хазарии Булан обращается в иудейскую веру. К X веку Хазария, подчинившая часть восточно-славянских племён, была мощным очагом распространения иудаизма и его воззрений.

3 июля 964 года дружина князя русов Святослава одержала сокрушительную победу над войском Хазарского каганата. Столица Каганата Итиль была взята войском Святослава и разрушена, затем были взяты и разрушены ключевые крепости иудейской Хазарии. Хазарский каганат - хищническое паразитическое государство, которое в течение многих лет разоряло набегами все южные области Руси и распространяло своё влияние всё дальше на север, прекратило свое существование.

Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался закрепить завоёванные территории за собой. На месте Саркела появилось русское поселение Белая Вежа, Тмутаракань перешла под власть Киева, а русские отряды находились в Итиле и Семендере до 990-х.

1940 Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР

Ещё в 1918 году, воспользовавшись слабостью молодой Советской республики, Румыния захватила Бессарабию. Аннексия Бессарабии Румынией никогда не признавалась ни советским народом, ни его правительством.

26 июня 1940 года Советское правительство потребовало от правительства Румынии возвратить Советскому Союзу Бессарабию и передать СССР северную часть Буковины, в которой проживало в основном украинское население. 28 июня советские войска вошли в Бессарабию и северную часть Буковины. Население встретило Красную Армию с ликованием.

В соответствии с волеизъявлением трудящихся Бессарабии и Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики о воссоединении молдавского населения этих территорий седьмая сессия Верховного Совета СССР в августе 1940 года приняла закон об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики с включением в её состав всей бывшей Молдавской автономной республики и той части Бессарабии, где большинство населения составляли молдаване.

Населённая по преимуществу украинцами северная часть Буковины была включена в состав УССР.

5 июля

1943 Начало битвы на Курской дуге

Курская битва была запланирована немецко-фашисткими захватчиками под предводительством Гитлера в ответ на битву под Сталинградом, где они потерпели сокрушительное поражение. Немцы хотели напасть внезапно, но своевременно полученные разведывательные данные позволили советскому командованию провести подготовку к немецкому наступлению. Основным замыслом «Цитадели» было нанесение внезапного удара по России с привлечением мощнейшей техники и самоходных установок. Победой в этой операции Гитлер планировал изменить общую стратегическую ситуацию в свою пользу.

Генеральным штабом Советской Армии был разработан план, направленный на глубокоэшелонированную оборону. По итогам битвы Советская Армия повернула события войны вспять, взяла инициативу в свои руки и продолжила продвижение на Запад.

Подробнее в следующем материале.

6 июля

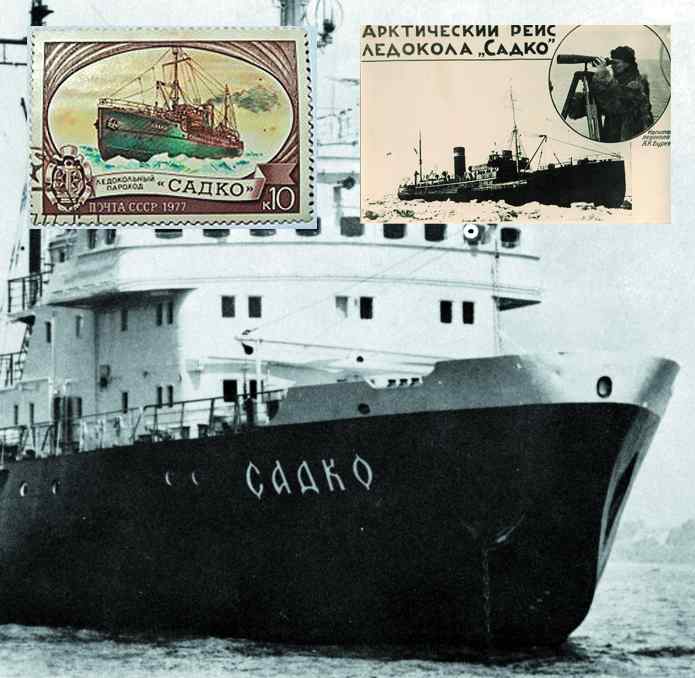

1935 Ледокол «Садко» начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию

Под руководством Г. А. Ушакова в целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна 6 июля 1935 года на ледоколе «Садко» началась первая советская арктическая экспедиция.

«Садко» – ледокольный пароход, внесший значительный вклад в освоение Арктики и Северного морского пути. Назван в честь былинного героя Садко.

По курсу через каждые 30 миль заранее были размечены пункты остановок – комплексных океанографических станций. Станции длились долго – час, два, а то и больше. Первая станция в Полярном бассейне и 99-я на пути «Садко» состоялась на 82 градусе 41,6 минуте северной широты. Замер показал глубину 2365 метров. Впервые научная экспедиция вышла на большие глубины Центральной Арктики.

За время экспедиции установлен мировой рекорд свободного плавания за Полярным кругом (82°4’ с. ш.). Открыт остров Ушакова, расположенный в северной части Карского моря в Северном Ледовитом океане между Землей Франца-Иосифа и Северной Землей и ещё три неприметных островка у берегов Северной Земли.

7 июля

1770 Победа русского флота под командованием адмирала Спиридова и Алексея Орлова в Чесменской битве

Чесменская битва, память о которой отныне увековечена в списке памятных дат, произошла 5-7 июля 1770 года в Чесменской бухте на западном побережье Турции. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 году, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского флота. Две российские эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской бухты.

Бой начался в 11 часов 30 минут 5 июля в Хиосском проливе и вошёл в историю как Хиосское сражение.

В ходе боя на турецкий флот были направлены брандеры, один из которых под управлением лейтенанта Ильина сцепился с 84-пушечным турецким кораблём и взорвался вместе с ним. С горящего судна огонь распространился на остальные турецкие корабли. Пожар длился семь часов.

К рассвету 26 июня (7 июля) турецкая эскадра была полностью уничтожена.

Чесменское сражение имело большое военно-стратегическое значение. Благодаря этой победе русский флот серьёзно нарушил турецкие коммуникации в Архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.

8 июля

1579 Явление иконы Пресвятой Богородицы в Казани

Казанская икона Богородицы - одна из наиболее почитаемых и воспроизводимых икон, ныне она является по сути одним из самостоятельных иконографических типов богородичных икон в России.

Как пишет современник событий патриарх Гермоген (в то время священник Гостинодворской церкви Казани Ермолай), после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище.

В указанном месте на глубине около метра действительно была найдена икона. День явления Казанской иконы - 8 июля 1579 года - ныне ежегодный общецерковный праздник в Русской Церкви. На месте явления иконы был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

В 1594 году митрополит Казанский Гермоген составил «Повесть и чудеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». В «Повести» говорится о том, что чудеса от иконы начались ещё при её перенесении с места явления во храм: исцелились двое слепых, участвовавших в процессии.

Общегосударственное почитание иконы стало вводиться в конце 1620-х годов в связи с подготовкой к новой войне с поляками за освобождение Смоленска.

1709 Русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII в Полтавском сражении

После того, как Пётр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать центральную Россию с захватом Москвы. Он повёл свою армию на Москву с юга, через Украину. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии, его тылы были атакованы казаками и калмыками.

30 апреля 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. 8 июля 1709 года состоялся решающий эпизод войны - Полтавская битва.

В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Король вместе с украинским гетманом Мазепой, который изменил Петру и перешел на сторону шведов, бежали в Бессарабию.

Победа под Полтавой ознаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила её исход в пользу России.

Именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии.

9 июля

1762 Свержение Петра III в пользу его жены Екатерины II

В 1742 Елизавета Петровна вызвала своего племянника Карла Петра Ульриха в Петербург, крестила под именем Петра Фёдоровича и объявила наследником. Карл был сыном герцога голштинского Карла Фридриха, племянника шведского короля Карла XII, и дочери Петра I Анны Петровны и являлся наследником шведского и российского престолов. В 1745 его женили на принцессе Софье Августе Фредерике Анхальт-Цербстской, впоследствии Екатерине II.

После смерти Елизаветы Петровны вступил на престол. За 186 дней царствования прекратил военные действия против Пруссии в Семилетней войне 1756-1763 гг., вернув Фридриху II земли, завоеванные русской армией, подписал указы о вольности дворянства, уничтожении Тайной канцелярии, готовил секуляризацию монастырских владений. Для всех было ясно, что Пётр, сам не умея править, подвергал опасности и свою семью, и государство. Он был свергнут в результате дворцового переворота, совершенного Екатериной II, опиравшейся на гвардейские полки.

9 июля Пётр подписал отречение от престола. Он был отправлен на мызу Ропшу под присмотром Орлова, где скончался от удара, полученного в хмельной ссоре.

11 июля

1941 Начало героической обороны Киева (11 июля - 19 сентября)

В соответствии с планом по захвату территории СССР Гитлер ещё до наступления зимы хотел занять Донбасс и Крым, поскольку считал захват Украины важным стратегическим шагом: во-первых, это лишило бы Советский Союз крупнейшей промышленной и сельскохозяйственной базы, во-вторых, обеспечило поддержку с юга центральной группировке немецких войск, перед которой стояла главная задача – захват Москвы.

11 июля немецкая танковая дивизия попыталась форсировать Ирпень и ворваться в Киев, но контрудары советских войск и стойкая оборона подступов к городу сорвали планы врага овладеть Киевом с ходу. Тогда противник приступил к обходу Киева с двух сторон и 30 июля возобновил наступление, к 10 августа прорвался в юго-западные пригороды, но и здесь встретил героическое сопротивление и вновь был остановлен. Однако бои за город постоянно продолжались до 26 сентября 1941 года.

Героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны: она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг, что нарушило общий стратегический план немецко-фашистского командования молниеносной войны против СССР.

12 июля

1589 Основан город Царицын, всемирно прославившийся как Сталинград и ныне носящий имя Волгоград

12 июля 1589 года принято считать днём основания Царицына. Именно этим числом датирована грамота царя Федора Иоанновича воеводе князю Григорию Осиповичу Засекину, которому было поручено строить новый город.

Воевода Засекин избрал для города «Царицын остров» против устья реки Царицы, название которой связано вероятнее всего с тюркским «Сары-су» («жёлтая, мутная вода»). По одной из версий название города возникло от имени реки Царицы, по другой - от тюркского слова «Сары-чин» («жёлтый остров»). Сам город закономерно получил название Царицын.

Царицыну отводилась роль сторожевой крепости для защиты русской земли и великого волжского пути от набегов кочевников на юго-восточных границах русского государства.

15 июля

1240 Состоялась Невская битва между русскими и шведскими войсками на реке Неве

15 июля 1240 года при впадении реки Ижоры в Неву состоялось сражение между новгородским ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским войском.

Летом 1240 года на Неве в устье реки Ижора появились корабли шведского войска, состоявшего из шведов, норвежцев, представителей финских племён, под командованием Биргера. Захват устья реки Невы и города Ладоги давал возможность овладеть важнейшим участком пути «из варяг в греки». Шведы и их союзники высадились при впадении Ижоры в Неву.

Получив известие о появлении неприятеля, новгородский князь Александр Ярославович решил внезапно атаковать его.

15 июля в 11 часов утра новгородцы внезапно атаковали шведов. Упорное сражение продолжалось до самого вечера. По ходу битвы войско Александра владело инициативой, а сам князь, как гласят летописи, «своим острым мечом возложил печать на лице Биргера». Остатки разбитого шведского войска бежали на уцелевших кораблях. Потери новгородцев составили 20 человек.

Князь Александр Ярославич за проявленное в битве полководческое искусство и мужество был прозван Невским.

1990 Указ об объявлении чрезвычайного положения на территории Нагорно-Карабахской автономной области

15 июля 1990 года Президиум Верховного совета СССР принял решение о введении режима чрезвычайного положения на территории Нагорно-Карабахской автономной области.

Поводом к такому решению послужили вооружённые столкновения между армянами и азербайджанцами, претендовавшими на территорию области. Конфликт имеет глубокие исторические корни и в годы перестройки перешёл в стадию открытого противостояния. Конфликт за формально находившуюся в составе Азербайджана область для советского руководства был крайне неудобен, поэтому никаких серьёзных шагов по его урегулированию не предпринималось.

В январе 1990 года в Нагорном Карабахе начались столкновения с применением артиллерии и бронетехники, в Баку произошли армянские погромы, жертвами которых стали до 90 человек. В такой ситуации 3 апреля был принят закон «О правовом режиме чрезвычайного положения», который и был впервые применён в Нагорном Карабахе.

16 июля

1054 Произошёл раскол Христианской Церкви

Причины для разделения единой христианской Церкви на Западную и Восточную формировались на протяжении всего первого тысячелетия существования христианства. Поводом же к церковному расколу стал конфликт первоиерархов двух столиц - Рима и Константинополя.

16 июля 1054 года в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от Церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папу и его легатов. Это послужило расколу Христианской Церкви, в результате которого окончательно обособились римско-католическая церковь на Западе и православная на Востоке.

Подробнее в следующем материале.

17 июля

1918 Ночью в подвале Ипатьевского дома была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II

Расстрел царской семьи (бывшего российского императора Николая II и его семьи) был осуществлён в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который возглавляли большевики. Вместе с царской семьёй были расстреляны и члены её свиты.

Останки пяти членов императорской семьи и их слуг были найдены в июле 1991 года неподалёку от Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. В ходе следствия по уголовному делу, которое вела Генпрокуратура России, останки были идентифицированы.

17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

19 июля

1485 Итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля – Тайницкую

Сооружение кремлевских укреплений началось с Тайницкой башни. Под башней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и подземный ход можно было снабжать Кремль водой.

19 июля 1485 года итальянский мастер Антон Фрязин заложил старейшую из башен Московского Кремля. В конце XVII века над башней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле приступали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова.

Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха.

По аналогии с башней был назван Тайницкий сад, располагавшийся вдоль кремлевской стены, выходившей к берегу Москвы-реки. Здесь находилась Благовещенская церковь с Житным двором, где хранились запасы хлеба для царского двора, а также храм святых Константина и Елены. Благовещенская церковь была разрушена в 1932 году, а на месте Константино-Еленинского храма, уничтоженного в 1928 году, до середины 1960-х годов устраивались детские новогодние ёлки.

20 июля

1941 На кирпичах Брестской крепости была сделана последняя надпись: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина»

Существует версия, что надпись была обнаружена в казарме 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД СССР, одного из четырёх подразделений войск НКВД, которые вместе с гарнизоном Красной Армии дислоцировались в крепости. По другим данным, надпись была обнаружена в казематах у Белостокских ворот крепости и к месту расположения конвойного батальона отношения не имеет. Автором этой надписи называл себя курсант пулеметной школы 44-го стрелкового полка Тимерен Зинатов.

Позднее часть стены с надписью была перевезена из Бреста в Москву, и вошла в состав экспозиции Центрального музея Вооружённых сил. Копия надписи была выполнена в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В музее крепости расположена скульптура в бронзе «Умираю, но не сдаюсь», подаренная минскими рабочими ко дню открытия мемориала в 1969 году.

21 июля

1613 В Успенском соборе Кремля венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Фёдорович

После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Земский собор, созванный в начале 1613 года, из всех претендентов выбрал Михаила Фёдоровича Романова: он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями - внучатый племянник Захарьиной, первой жены Ивана Грозного.

Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь с целью убить Михаила, но тут их встретил русский крестьянин Иван Сусанин... Дальнейшая история известна.

Михаил Федорович Романов венчался на царство, а его отец Фёдор, сам метивший в цари, но находившийся в ту пору в польском плену, дал согласие стать патриархом Филаретом. Государственные дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении.

По некоторым сведениям, при вступлении на престол в феврале 1613 года Михаил Фёдорович дал обязательство не править без участия Земского собора и Боярской думы.

1658 Патриарх Никон отрёкся от патриаршества

Патриарх Никон последний раз отслужил литургию в Успенском соборе, после чего снял с себя патриаршье облачение и, не обращая внимания на просьбы бывшего в церкви народа, уехал из Москвы в «Новый Иерусалим», то есть Воскресенский монастырь, который устроил сам себе на личные средства в 40 верстах от Москвы.

Патриарха связывали дружеские узы с царем Алексеем Михайловичем. Но вмешательство в государственные дела и высокомерное отношение к боярам привели к разрыву этих отношений. Удалившись из столицы, Никон давал знать, что он остается патриархом, но только не в Москве. Наступившая в церкви смута вынудила в конце концов созвать великий собор для суда над Никоном, на котором присутствовали 30 русских и греческих иерархов. Никон держал себя гордо и неуступчиво, вступал в споры с обвинителями и самим царём, который жаловался собору на провинности патриарха. Собор единогласно осудил Никона и лишил его патриаршего сана и священства. Обращенный в простого инока, он был сослан в Ферапонтов Белозерский монастырь, где провёл в заточении почти 15 лет. В 1681 году Никон был отпущен в свой Воскресенский монастырь, но по дороге скончался около Ярославля.

23 июля

1774 Крестьянская армия Емельяна Пугачёва взяла Казань

23 июля 1774 года двадцатитысячная армия Емельяна Пугачёва ворвалась в Казань и учинила там массовую резню и погромы. На следующий день повстанцы были выбиты из города царскими войсками под командованием полковника Ивана Михельсона (1755-1807). Сторонники Пугачёва понесли огромные потери, а часть его войска была взята в плен.

С небольшим отрядом казаков Пугачёв переправился на правобережье Волги. Приход Пугачёва в Поволжье послужил сигналом к огромной вспышке крестьянского движения. При приближении армии повстанцев крестьяне расправлялись с местными властями и уходили к Пугачёву. Повернув на юг от реки Суры, Пугачёв решил идти на Дон. В августе у Чёрного Яра Пугачёва настигла армия Михельсона. Последнее в истории Крестьянской войны крупное сражение восставшие проиграли, хотя сражались доблестно. Лишь только убитыми Пугачёв потерял 2000 человек, 6000 было взято в плен.

В канун нового 1775 года начался суд, который приговорил Пугачёва к четвертованию. 21 января в Москве на Болотной площади Пугачёв был казнён.

1867 В России создано Туркестанское генерал-губернаторство

Трудности при завоевании Ташкента не остановили агрессивную политику Александра II в Средней Азии. По его приказу царская армия стала готовиться к дальнейшему продвижению на юг и завоеванию его территорий. Царская администрация принимает решение документально оформить и обустроить свои новые территории. В 1867 году из всех завоеванных территорий было образовано Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте. В результате проведенной политики Россия получила выход на побережье Каспийского моря к границам с Афганистаном, Китаем, Ираном и приблизилась к Индии.

Одновременно с генерал-губернаторством был образован Туркестанский военный округ. В его состав вошли все военные части, принимавшие участие в завоевательных походах, начиная с 1847 года. Общая численность войск доходила до 40000 солдат.

Указом от 7 ноября 1867 года Туркестанским генерал-губернатором был назначен генерал К. П. фон Кауфман Перед назначением он получил четкие инструкции, предписывающие дальнейшее расширение российских владений в Средней Азии, что и было осуществлено до 1881 года.

28 июля

1697 Экспедиция казачьего пятидесятника Владимира Атласова высадилась в устье реки Камчатка

Изучение Камчатки русскими людьми началось еще в середине XVII века. В 1650 году там побывал землепроходец Михаил Васильевич Стадухин, в 1658-1661 годах на Камчатку ходил Иван Иванович Камчатый, через несколько лет - казак Иван Меркурьевич Рубец со своими людьми. Благодаря сведениям, добытым этими путешественниками, камчатские земли появились на русских картах конца XVII века. Однако главная заслуга в присоединении и в начале освоения Камчатки принадлежит Владимиру Васильевичу Атласову.

Весной 1697 года Атласов вместе с отрядом из 65 казаков и 60 юкагиров отправился к югу от Анадыря. Дойдя до полуострова, путешественник с частью людей пошёл вдоль западного побережья, а его помощник Лука Морозко с другой частью отряда отправился вдоль восточного берега. Позже оба отряда соединились и дальше шли уже вместе.

Они вышли на реку Камчатку и в месте впадения в неё реки Кануч (Крестовки) 28 июля 1697 года поставили большой крест в знак принадлежности этих земель к российскому государству. В 1700 году, вернувшись в Якутск, Атласов составил подробное описание камчатской местности, растительности, животного мира и населения полуострова.