- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 32. Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 32. Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 24.01.2018

Вадим Приголовкин 24.01.2018

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 32

Исторические мозаики

Как правильно признать свою ошибку перед лицом начальства

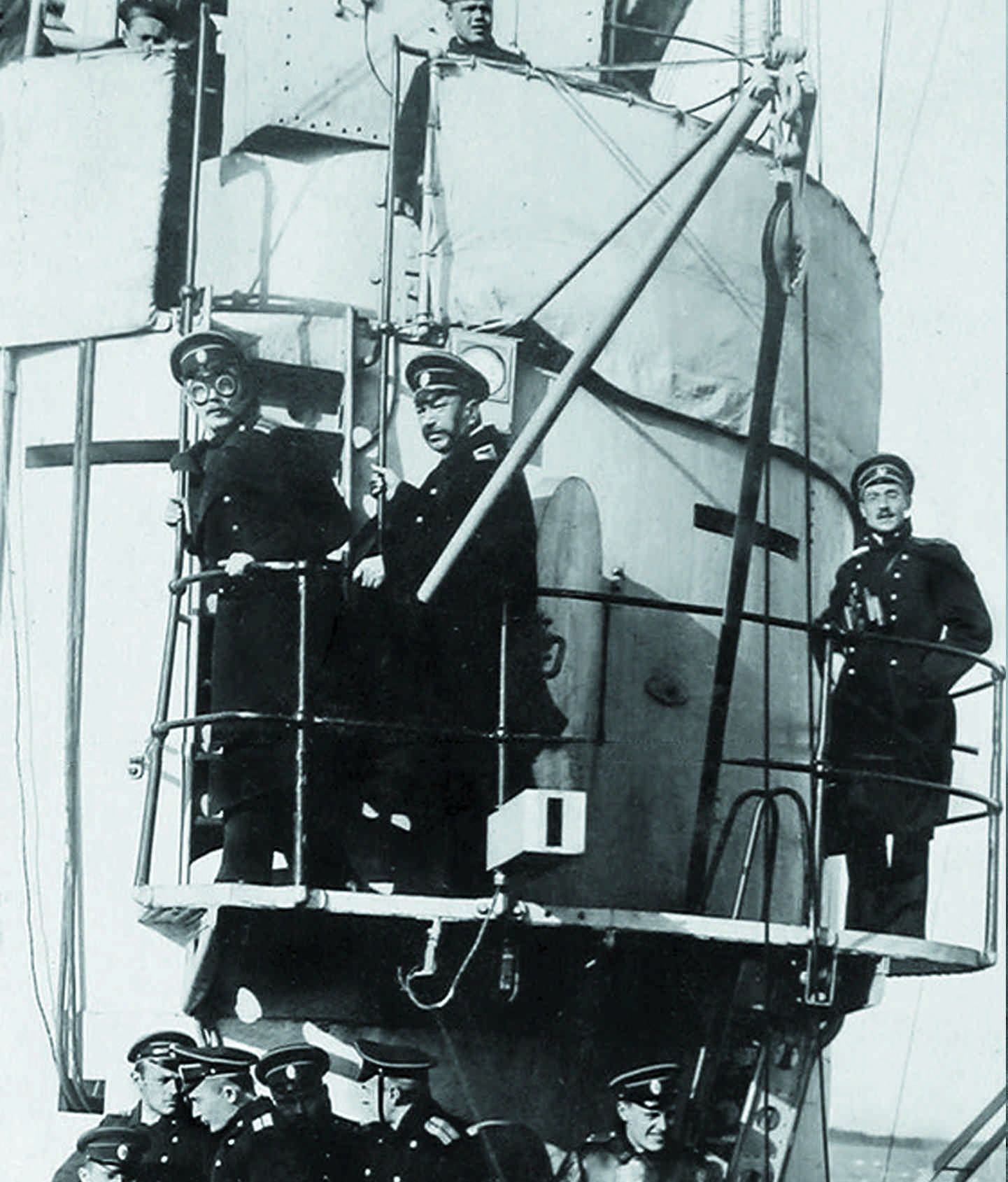

Готовя флот к войне, адмирал Эссен подобрал в свой штаб и решительно двинул по служебной лестнице целую плеяду молодых и талантливых офицеров. Большинство выпестованных им птенцов проявили себя более чем ярко в годы Первой мировой, оставив свой след в военной истории России. Самым известным из этих выдвиженцев Николая Оттовича был, наверное, Колчак, будущий адмирал и командующий Черноморским флотом, а вот другой, тоже будущий адмирал и тоже комфлота, только Балтийского, Адриан Иванович Непенин известен, пожалуй, только любителям военно-морской истории. Хотя человек был не менее яркий и талантами одарённый. В 1914 году он занимал пост начальника Службы связи и наблюдения Балтфлота.

В ночь с 12 на 13 августа 1914 года на Балтийском море произошло событие, без преувеличения оказавшее влияние на ход всей Первой мировой войны. Краса и гордость германского флота крейсер «Магдебург» в результате навигационной ошибки выскочил на камни острова Оденсхольм (ныне Осмуссаар), что на входе в Финский залив. Попытки сняться со скал успеха не принесли, а располагавшийся на острове русский наблюдательный пост сработал чётко – своевременно доложил в штаб флота о происшествии. Наутро к месту катастрофы подошли русские крейсера, и для немцев всё было кончено. Командира и часть экипажа взяли в плен, а крейсер обыскали от трюма до клотика, даже прислали водолазов, которые обшарили дно моря вокруг. Старались не зря: водолазы обнаружили труп унтер-офицера, оставшегося верным долгу и так и ушедшему на дно с зажатой в руках книгой сигналов. Это была вторая, первую нашли ещё в первый день, просто на столе в радиорубке. Это был успех, по сравнению с которым потеря самого крейсера была просто сопутствующей мелочью, не стоящей большого внимания. Теперь русские могли, и действительно всю войну читали немецкие радиосообщения в реальном режиме времени; русские штабы ориентировались в действиях немецких кораблей не хуже штабов немецких. Более того, второй экземпляр найденной сигнальной книги отправили в Лондон, английскому адмиралтейству. Между русской и британской разведками было установлено тесное сотрудничество, в частности, шло даже негласное соревнование, чьи дешифровщики первыми вскроют новый порядок перекодирования немцев и сообщат результаты союзнику. Немцы за всю войну так и не поняли, отчего противник – что русские на востоке, что британцы на западе - предугадывает каждый их шаг.

Днем 13 августа Адриан Иванович, конечно, не мог знать в деталях, какую выдающуюся роль сыграет сегодняшняя находка, но, будучи офицером грамотным и талантливым, он, конечно, вполне представлял себе значение произошедшего. И оттого, наверное, переполненный радостью не сдержался, совершил ошибку, чуть не ставшую роковой.

Эссен лично вышел утром к месту крушения немца на крейсере «Рюрик». Увидев флагмана под адмиральским флагом, Непенин, видимо, на волне эмоций выдал в эфир открытым текстом: «На крейсере Магдебург поднял русский флаг; взял сигнальную книгу, сдались в плен командир, два офицера, 54 нижних чина. С крейсера можно снять шесть пушек. Начальник службы связи».

Можно представить себе гнев адмирала. Возможности радиоперехвата в то время были уже всем известны и – чёрт с ними, с пушками, но оповещать немцев о взятой сигнальной книге! Оповещать на той самой волне, на которой немцы ведут свои радиопереговоры. И кто это делает? Лично начальник связи! Тот, кто сам активно занимался радиоперехватом немецких сообщений.

Уже вечером Непенину был устроен заслуженный разнос. Эссен отчитывал жёстко. Непенин не оправдывался, понимал – виноват. Как вспоминал очевидец: «Адриан Иванович стоял, понурив голову, пока адмирал пыхтел, кряхтел и кипятился, и, наконец, обезоружил начальство ответом, который едва ли кто другой сумел бы найти: «Прос…рал, Ваше превосходительство!»

Эссен простил.

В сентябре 1916 году Непенин заслуженно сел в его кресло, заняв должность командующего Балтийским флотом. К сожалению, долго командовать флотом ему не пришлось. Адмирал Адриан Иванович Непенин был убит в Гельсингфорсе революционными матросами 4 марта 1917: неизвестный из толпы матросов выстрелил ему в спину. Известно, что тело адмирала убийцы воткнули в сугроб, в рот воткнули папироску. В таком виде его разыскал лейтенант Тирбах, обмыл и устроил похороны на православном кладбище Гельсингфорса, который сейчас Хельсинки. Непенин стал, таким образом, одной из первых жертв начинавшейся Гражданской войны. О его смерти ходили разные слухи: много позже, когда пришло время увлекательных историй, нашлись и претенденты на авторство смертельного выстрела, выдвигали даже версию, что на самом деле с адмиралом под видом революционеров расправились немецкие спецслужбы, отомстив тем самым за успехи на ниве тайной войны, хотя, на наш взгляд, всё это не доказано.

Кстати, о тиграх

Дело было примерно году в 1885, зимой. Поручик Бестужев выехал на первую в своей жизни охоту на тигра. Напарником и наставником офицера был известный в Приморье тигровщик Худяков. Недалеко от Владивостока, в том месте, где сейчас станция Океанская (а тогда ст. Хилкова), из прибрежных кустов на дорогу выскочил тигр; испуганные лошади понесли, а тигр – и впрямь кошка, – словно играя, огромными прыжками понесся рядом с санями наперегонки. Охотники схватились за ружья, но ружья оказались незаряженными, а патроны, заваленные охотничьим снаряжением, никак не находились. К счастью, тигру скоро надоела эта забава, и он умчался опять в заросли. Но взбесившихся от страха лошадей удалось остановить только около почтовой станции.

Бестужев обратился к своему спутнику с упрёками: «Что же ты, такой опытный зверовщик, оказался без патронов?» И ещё спросил, что бы тот стал делать, если бы тигр оказался в менее благодушном настроении и кинулся прямо на них.

Последовал спокойный, сквозь зубы, ответ:

- А я спихнул бы тебя, Ваше Благородие, с саней и, пока зверь с тобой расправлялся, успел бы достать патроны, и тогда зверь был бы мой.

Как спустя много лет рассказывал офицер, сказано было с такой спокойной уверенностью в возможности, и даже справедливости подобного способа действий, что Бестужев понял, что в случае опасности его спутник ни на секунду не задумается перед тем, чтобы избавиться от опасности подобным образом. Естественно, желание продолжить охоту у него отшибло напрочь. Взяв лошадей на весьма кстати подвернувшейся почтовой станции, он поспешно вернулся во Владивосток.

Автор в далёком уже, увы, детстве ещё встречал в российских деревнях таких вот мужичков, вполне добродушных по жизни, которые, однако, не прощали и не терпели одного – сомнения в их профессиональной состоятельности. И чем больше была местная слава такого мастера, тем более он ревновал к малейшему поводу в оной усомниться. Признаться, нам думается, что и Худяков был из таких, и ответил так зло на упрёки спутнику скорее оттого, что чувствовал свою вину.

Хотя Бестужеву, конечно, видней. И спустя десять лет, рассказывая друзьям этот случай, он нисколько не сомневался в своей интерпретации поведения спутника.

Лет через десять офицер генерального штаба Аркадий Петрович Будберг, сокращая путь, пробирался лесной тропой через хребет вдоль берега Амура. В чаще над тропой зарычал тигр. Сопровождавший подполковника ротный фельдшер из местных сразу умолк, а до того трещал без умолку, ускорил шаг. Только посетовал:

- Это он кричит. И отчего мы собаки с собой не взяли!

Характерно такое почтительное обращение к тигру - «он». Уже будучи в безопасности, пояснил на вопрос офицера роль собаки: если б тигр был голоден и устроил за нами охоту, то прежде всего он взял бы из нашей компании собаку, так как предпочитает собачье мясо человеческому. Правда, ещё добавил, успокаивая, что, в общем, тигр не считается здесь очень опасным, так как почти всегда бывает сыт благодаря наличию в горах массы диких коз и кабанов, доставляющих ему обильную пищу.

Худяков действительно был личностью на Дальнем Востоке легендарной, и встречается на страницах не одних воспоминаний. Первая слава пришла к нему в совсем ещё молодом возрасте, в те ещё дни, когда люди во Владивостоке боялись по ночам из-за тигров выходить на улицу, и если выходили, то компаниями по пять-шесть человек и с ружьями наизготовку. Худяков бился один с тремя хищниками, с последним - уже ножом, и всех одолел; вышедшие на поиск встревоженные родичи так и нашли его без сознания, с ножом в руке между лап мёртвого зверя.

Какой Шекспир? Какой Отелло?

Вот настоящие страсти. Непридуманные! В одном замесе комедия, трагедия и мексиканская мелодрама – современным сценаристам и не снилось.

Итак, Россия. Приморье. Последняя треть XIX века. Место действия – урочище Анучино (ныне одноимённый поселок Приморского края), захолустье из всех захолустий. Недавно прибывший на службу во 2-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон подпоручик Горохов похитил сорокапятилетнюю жену штабс-капитана Москвина. Похищение прошло по всем законам жанра – так потребовала сама похищаемая: ночью, через окно, с приставной лестницей и прочими романтическими атрибутами, присущими подобным процедурам.

От сего афронта изумился весь Анучинский гарнизон, казалось, привыкший в своей жизни на Диком Востоке ко всему. Не удивился, кажется, только Москвин. Обнаружив факт похищения, он подал командиру батальона рапорт, в коем, донося «о краже подпоручиком Гороховым своей старухи», просил оную счастливую перемену в своей жизни занести в его послужной список.

Батальоном командовал полковник Озвы Альфредович Модль, человек суровый и педантичный. Первым его распоряжением было предать Москвина суду чести «за спокойное и безразличное отношение к нанесённому ему оскорблению». Но суд сослуживцев … оправдал Москвина.

На этом комедия и мелодрама закончилась. Началась трагедия.

Горохова перевели в одну из частей Владивостокского гарнизона, и там он соблазнил дочь Москвина, гимназистку, жившую в пансионе гимназии. Когда это дошло до её отца, то он приехал во Владивосток и несколькими пулями убил Горохова. Был предан суду, уже военному, по обвинению в предумышленном убийстве.

И самое интересное… суд Москвина оправдал. Совсем. Такие тогда были понятия о границах самообороны и защиты чести и личного достоинства граждан. Хотя граждан тогда не было. Были подданные, да. А вот достоинство было.

Как один мужик одного генерала…

Нет, не прокормил. Это вам не Салтыков-Щедрин, не литература. Это реальная Россия и реальный русский мужик, а не страдания интеллигенции по маленькому человеку.

В своё время жилищный вопрос стоял перед русскими офицерами точно так же, как и перед их наследниками, офицерами советскими. Особенно в отдалённых окраинах державы.

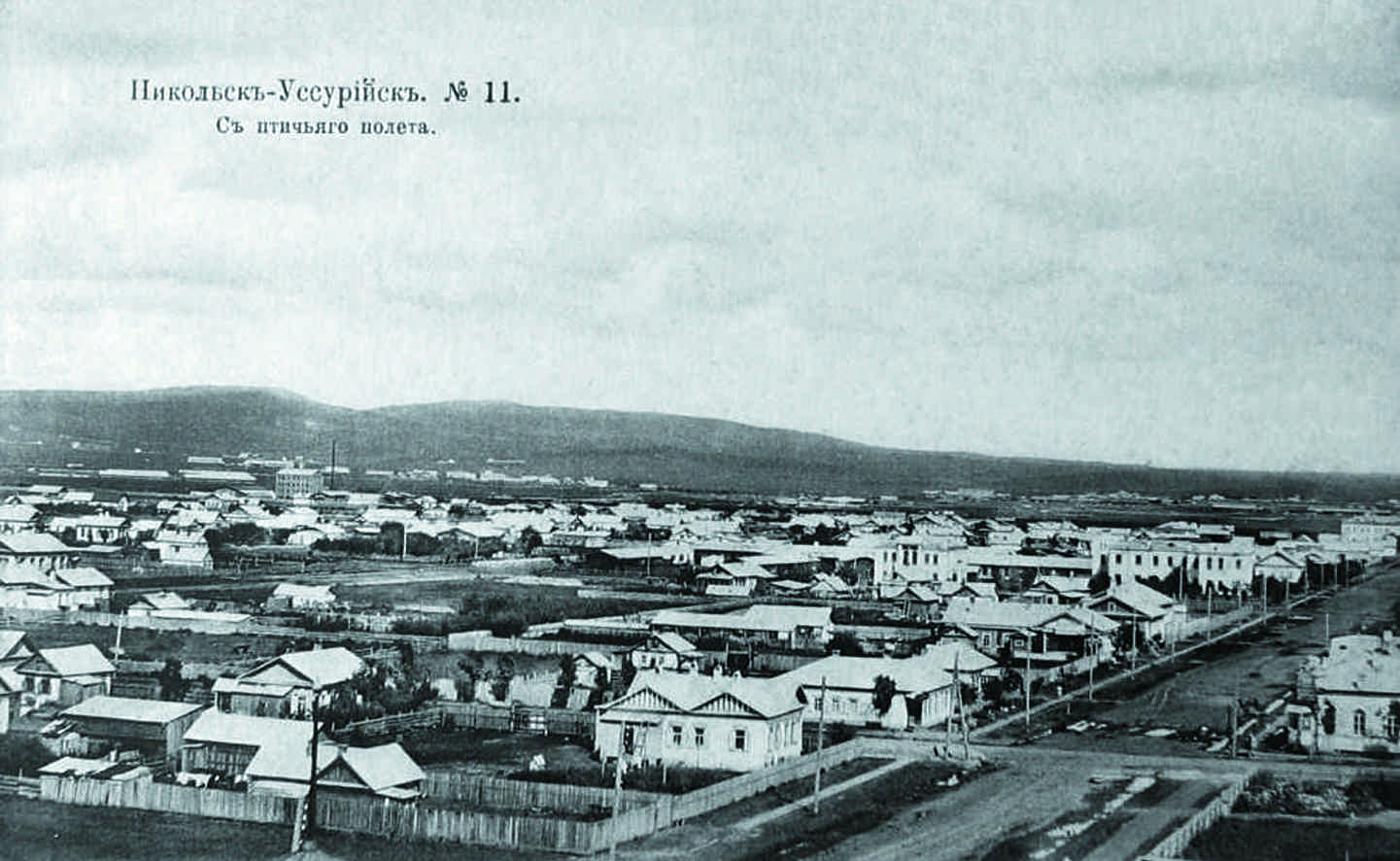

Город Никольск-Уссурийский в начале последнего десятилетия позапрошлого века представлял из себя огромную деревню в самом полном смысле этого слова. Оно и понятно: городом село Никольское было объявлено только в 1898 году, несмотря на то, что местные жители подавали запросы на признание их селения городом, начиная с 1881 года, но речь не об этом. В общем, настоящих городских домов то ли в селе Никольское, то ли в городе Никольске-Уссурийском было очень мало; в основном, вдоль улиц тянулись обыкновенные деревенские избы, да и среди них более-менее обустроенные дома – чтобы с застеклёнными верандами, с крылечками, с крашеными полами и стенами с обоями али побеленными и с хорошей железной печкой - были наперечёт. Квартирная плата в таких домах была очень высока, и всё равно они были нарасхват, и была на них очередь. Большинство же домов в городе были с маленькими оконцами, трясущимися полами и черными потолками, и в таких по недостатку жилой площади приходилось квартировать даже таким высокопоставленным чинам, как генерал-майору Топорнину, командиру Восточно-Сибирской артиллерийской бригады. Справедливости ради, в оправдание Никольских домовладельцев, скажем, что большинство из них продолжали заниматься крестьянским хозяйством, и многие круглый год жили на зимовках, а на городские свои дома смотрели просто как на источник дарового побочного дохода. К таким относился и сдававший генералу жилплощадь домовладелец.

Однажды Топорнин решил, что не по чину целому генералу проживать в таких неподходящих условиях и занялся ремонтом своего, точнее не своего, жилья. Постелил хороший пол, оклеил стены обоями, снаружи обшил тесом. Получилось хорошо. И наказание последовало скоро. В первый же приезд со своей дальней зимовки, увидевший нежданное улучшение своей избы хозяин спасибо не сказал, а, ничуть не смущаясь, сразу заявил генералу, что за такое хорошее помещение нельзя платить по-старому, и накинул сотню рублей сверху на квартирную плату.

Времена менялись быстро. И десяти лет не прошло, как подобные истории ушли в прошлое. Дальняя окраина империи обживалась скоро, Никольская артиллерийская бригада обустроилась отличными офицерским квартирами; построенные на хозяйственные суммы командирские дома представляли собой маленькие помещичьи усадьбы с надворными постройками, погребами и садами. Вдобавок к старым полковым домам, выстроенным собственными силами артиллеристов, началась постройка казенных артиллерийских квартир. Расположенный у железнодорожного вокзала в собственном поселке железнодорожный батальон был обставлен ещё лучше, ибо содержался частично на кредиты Министерства Финансов и Путей Сообщения, квартировал в отличных казармах, офицеры проживали в отличных казённых домах и считались чем-то вроде местной аристократии.

Жизнь в эти годы в Никольске была очень дешёвая; город был единственным крупным центром для сбыта продуктов для всей Приханкайской котловины, усеянной обширными старожильческими деревнями, очень богатыми и обильными производством всякой снеди.

В базарный день торговая площадь Никольска была покрыта длинными рядами крестьянских телег, с которых торговали сезонными продуктами, овощами, битой птицей, маслом, творогом, сметаной, медом, свининой, различной дичью – дикие козы, кабаны, фазаны, рябчики и т. п.

Ничто в мире не бывает идеально. Весной и летом улицы города делались совершенно непроезжими. И если по деревянным тротуарам, содержавшимся достаточно исправно, ещё можно было ходить, то завязшие в грязи на улице и брошенные до наступления сухого времени телеги были для города обыденным явлением.

Так и жили.

Профессионал

Признаться, долго колебался, выкладывать ли нижеследующую историю. Какая-то она не совсем эстетичная, скажем так. Но жизнь ведь не только розами благоухает, правда?

Командир 1-й Восточно-Сибирской линейной бригады генерал Алексеев по прозвищу Алёшка желтоглазый прибыл в Приморье из Петербурга, где многие годы проходил службу в штабе Петроградского округа в период командования гвардией принцем Александром Петровичем Ольденбургским, увлекавшимся кухонными опытами, от которого Алексеев набрался всяких хозяйственных штучек. Службист был редкий, рабочий день начинал в пять утра и заканчивал поздно вечером, вникал во всё: по каптеркам считал сапоги, пробовал кашу, собственноручно писал высокопарные приказы в стиле Суворова и сочинял инструкции для варки каши, причём, каша выходила действительно превосходной. Настолько, что её даже внедрили приказом командующего Приамурским округом на все войска округа, и специально образованная комиссия ездила по дальним гарнизонам и обучала ротных командиров, фельдфебелей и кашеваров всем тонкостям и манипуляциям по осуществлению непростой Алексеевской инструкции: Алёшкину кашу варили с вечера и до трёх утра, причём, с исполнением многочисленных манипуляций, отступление от которых считалось тяжким преступлением.

В числе прочих издал как-то Алексеев приказ о выпечке свежего хлеба из сухарей; сухари эти отпускались войскам в большом количестве и любовью не пользовались, и инструкция-руководство Алексеева по превращению этих сухарей в свежий хлеб, надо признать, пришлась ко двору.

Однажды Алексеев приехал с проверкой в Николаевск-на-Амуре, с инспекторским смотром в подчинённый ему 6-й Восточно-Сибирский линейный батальон. В числе прочих, подлежащих инспекции объектов, генерал очень внимательно осмотрел во всех ротах важный стратегический объект - отхожие места и содержимое выгребных ящиков, после чего обрушился на командира батальона с громовым разносом… за неисполнение приказа № 97 об обязательной перепечке сухарей в хлеб.

Командиру батальона полковнику Ивану Васильевичу Гаврино осталось только сознаться в своей вине и терпеливо выслушать разнос, по окончании которого он почтительно поинтересовался у начальника, каким образом генералу стало известно, что приказ о сухарях действительно не был исполнен? Алексеев отвечал: «… по жидкости солдатских испражнений, которым только свежий хлеб даёт необходимую густоту».

И еще профессионалы

В царские времена не только генералы своё дело знали.

Во время восстания на крейсере «Память Азова» вымуштрованные сигнальщики исправно продолжали ведение чернового вахтенного журнала, аккуратно, как учили, отмечая все события на борту. Ночь, мятеж, на корабле стрельба, убивают офицеров, а сигнальщики знай себе фиксируют:

«12 час. 30 мин. Пополуночи. Прекратили пары на баркасе и паровом катере.

2 час. 30 мин. Открыли огонь из ружей по офицерам.

3 час. 00 мин. Подняли пары на паровом катере.

3 час. 30 мин. Раненые офицеры отвалили на берег. Дали в камбуз огня»

Потом этот журнал фигурировал на процессе как важная улика. 19-летний мичман с «Азова» Крыжановский, чудом переживший ту ночь, участвовал на процессе в качестве свидетеля и, несмотря на трагизм только что пережитой драмы, не мог не отметить, что слушать на суде оглашавшиеся записи этого журнала было даже в чём-то комично. И, кажется, гордился своими сигнальщиками, продолжавшими аккуратно вести журнал, несмотря ни на что.

Вообще же, суд вникал во все мелочи, а у обвиняемых была первоклассная, причём, частная, не казённая защита. Современный исследователь отмечает, что к расстрелу приговорили только тех, на ком реально была кровь, кто убивал. При этом реальные организаторы мятежа, которые предусмотрительно в крови не марались и больше выступали как подстрекатели, прячась за спинами науськиваемых ими матросов, с реального наказания, к сожалению, соскочили.

Суд Линча по-русски

Летом 1907 года рота 42 пехотной дивизии квартировала в поселении Шостка Черниговской губернии. Время было беспокойное, и пусть революция явно была на спаде, начальство опасалось революционных выступлений. В Шостке размещался пороховой завод, один из трёх в империи, и хотя на заводе работали, в основном, в большинстве женщины, чьи хрупкие пальчики лучше справлялись с тонкой работой, сам район, населённый в основном фабричными, требовал внимания. Ротного весьма беспокоила перспектива принимать участие в усмирении беспорядков, ибо в этом случае при неуспехе предварительных уговоров и предупреждений рота должна была стрелять.

К счастью, обошлось. За всё лето ничего не случилось, а все попытки непонятных личностей вести агитацию в казармах успеха не имели: солдаты сами представляли начальству подкидываемые прокламации и задерживали агитаторов.

Пользуясь спокойствием в вверенном районе, ротный даже умудрился не забросить боевую подготовку, ежедневно выводя половину роты на полевые занятия в поле. Во время одного из таких занятий и обнаружили во ржи около межи труп молодого крестьянского парня, с головой, явно разбитой палочными ударами.

Оказалось, что это известный в окрестностях конокрад, и что у крестьян в обычае расправляться с конокрадами таким быстрым и упрощённым способом. Виновного подстерегали несколько человек и избивали палками до смерти. А главное, полиция и суд смотрели на подобные случаи сквозь пальцы, ограничиваясь составлением протокола. «Всё равно крестьяне ни за что не выдадут виновных», - объяснили полицейские удивлённому ротному.