Город

Оксана Воротникова 19.08.2015

Оксана Воротникова 19.08.2015

Город

«Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости»

А. С. Пушкин

Город. Идёшь по улице. Вокруг множество людей: мужчины, женщины, дети, молодёжь, люди преклонного возраста. Кто-то спешит, кто-то медленно прохаживается, влюбленные пары гуляют, держась за руки, дети гоняют голубей. Эти картины можно встретить в городах любой страны и при этом трудно определить, где именно находишься, ведь у нас совершенно нивелируются национальные особенности – национальная одежда, традиции. Исключением являются, пожалуй, лишь страны арабского мира, где сильно влияние религиозных норм и правил поведения в повседневной жизни. Казалось бы, такой рядовой вопрос – выбор одежды, функция которой состоит в сохранении тепла в холодное время года, защите от перегрева в жару и сохранении приличия и нравственного внешнего вида в обществе, но это лишь поверхностный взгляд.

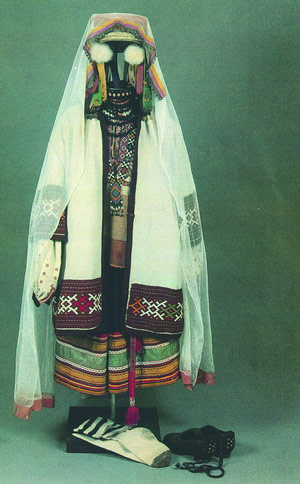

Русский народный девичий костюм

У каждого народа мира есть своя особенная традиционная одежда, которая отражает менталитет отдельно взятой национальности. Особенно это ярко видно в женской одежде: русские сарафаны, индийские сари, японские кимоно и так далее. Но, к сожалению, это уже можно отнести к историческому прошлому. На смену ярким, колоритным костюмам пришла универсальная форма одежды для всех стран и континентов. Глобализация коснулась даже такой стороны жизни людей на планете. Женщины и даже бабушки предпочитают брючные костюмы, рубашки мужского кроя, а если доведется увидеть платье или юбку, то часто с сильным налетом вульгарности. Над этой проблемой много размышляют в православном мире – так Иеромонах Анатолий (Киевский) строго замечал: «…Сегодня мы думаем о том, как лучше одеться, чтобы произвести впечатление, чтобы кого-то соблазнить, одеваем облегающую одежду, юбки такие, что стыдно глаза вниз опустить, мужскую одежду. А что за этим кроется, не задумывались? Откуда эта мода пошла? С Запада, с Франции. Для того чтобы растлить народ, разложить его внутренне. Потому что тогда бери нас голыми руками, и войн никаких не надо. Цель одна – убить в людях веру в Бога». Оказывается, делая отступление в малом, мы теряем много больше.

Женской костюмный ансамбль с сарафаном. Северные области.

Не секрет ни для кого, что по одежде встречают. Одежда для нас – это как обложка для книги – по ней можно судить о внутреннем содержании человека. Так русский народный костюм формировался под влиянием религиозных устоев населения, особенных черт характера, присущих населению определенной области, климатических особенностей регионов, социальных и экономических условий жизнедеятельности. Как следствие – имелись отличия в деталях одежды разных регионов, но основным принципом построения костюма была целомудренность. В каждом уголке Руси существовали свои излюбленные украшения, места расположения узоров, определенная цветовая гамма. В целом же различали северный (Архангельск, Вологда, Владимир, Новгород) и южный (Рязань, Тамбов, Пенза, Орел) русский костюм. Отличия лучше всего прослеживаются в женском костюме: северным областям соответствует комплекс с сарафаном с преобладающими синими и черными цветами, а южным – комплекс с поневой (юбкой, состоящей из трёх полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетёным узким пояском – гашником) и преобладанием красного цвета в тканях и вышивках.

Южнорусские женские костюмные ансамбли с понёвой и фартуком XIX века.

В национальной одежде нет никаких случайных элементов. Стоит отметить, что в нарядах преобладала языческая символика. Вышивка была и на одежде, и на поясах, и на головных уборах. Часто встречаются символические изображения солнца как знака победы света над тьмой – коловраты (сегодня этот знак чаще называют «свастикой» и ошибочно приписывают исключительно фашистскому движению), женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие земли, птица символизировала приход весны и так просто до бесконечности. После принятия христианства на Руси эти традиции были сохранены, думаю, как дань уважения к истории. Языческие обряды со временем искоренялись, а самобытность народа сохранялась.

В целом одежда отражала общественный статус её обладателя, а в частности, очень интересным является такой факт – форма одежды человека определялась не только и не столько социальным статусом, сколько являлась показателем возрастной категории и семейного положения. Детские рубахи шились из старой одежды родителей или старших сестер и братьев, что обуславливалось практичностью и экономичностью, ведь ношеная ткань была гораздо мягче новотканной, да и не было возможности (особенно у крестьян) каждые полгода изготавливать новый костюм. Никакой другой одежды, кроме длинной рубахи, у детей не было - ни штанов у мальчиков, ни юбок-сарафанов у девочек. Одежда девушек и молодцев брачного возраста выделялась своей пышностью, сложностью и обилием модных деталей, отражала избыток жизненной энергии. В северных областях незамужние девушки ходили только в длинных льняных рубахах (платьях). В этом случае после замужества они одевали сарафан с передником. Если же по традиции определенной деревни девушка носила сарафан, то, став замужней, она начинала носить сарафан из более дорогого и добротного материала. В южных же областях как раз сарафан и считался девичьей одеждой. Вышедшая замуж девушка меняла свой сарафан на поневу. Женщины, вышедшие из детородного возраста, носили одежду синего, серого или коричневого цветов, но с минимумом вышивки. По деревенским традициям старые девы, не вышедшие замуж к 25 годам, не могли носить ни девичью, ни женскую одежду. Для них допускался «старушечий» костюм – длинная белая рубаха без вышивок и цветных вставок, только светло-розовая полоса обережного узора по подолу и вороту, допускался белый или темный платок. Головные уборы также делились на девичьи и женские («бабьи»). Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой, поэтому их головной убор - это всевозможные венцы, повязки, обручи. Любопытно, что обычай носить с детства на лбу плотную повязку навсегда отучал девушку от лишней мимики - вскидывания бровей, привычки морщить лоб, которые могли испортить его гладкость. Ритуал смены головного убора - с девичьего на женский - был центральным моментом свадебных торжеств. После венчания ее голову должен был венчать уже другой, соответствующий новому положению убор, закрывающий голову. В разных землях России он имел разные названия: кокошник, кичка, сорока, повойник (прообраз платка).

На долю Руси выпало немало испытаний, которые повлияли на мировоззрение и внешний облик русских людей. После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Но всё же хранителем народного костюма еще оставалось русское крестьянство. Далее последовала революция 1917 года, а вместе с ней и феминистское движение, провозглашающее бессмысленное равенство полов и пошатнувшее патриархальность семьи.

Лишая себя традиций, мы как бы строим дом без фундамента. Ведь проверенные веками знания и умения должны способствовать тому, чтобы мы твёрдо стояли на ногах в повседневной жизни. Получается все наоборот – как эгоцентричные подростки мы машем рукой на мудрость наших предков и идём вслед за придуманной кем-то модой. Стоит задуматься – что такое мода… Вот слова святителя Николая Сербского: «Объясняйте дочерям, что модной одежды требуют не культура и просвещённость, а торговля. Те, кто выдумывает моду и навязывает её легковерному миру, думают исключительно о деньгах. При своём торговом ремесле они думают о культуре и просвещённости не больше, чем жаба о звёздах».