- Главная

- Разделы журнала

- Исторические факты

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 79 Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 79 Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 13.11.2021

Вадим Приголовкин 13.11.2021

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 79

Исторические мозаики

Блат, да не тот, а совсем наоборот

Княгиня Авдотья Николаевна Мещерская просватала дочь свою Настеньку за Семёна Николаевича Озерова. Некоторые пеняли: Семён Николаевич был человек средних лет, вдовец, невелик ростом и не то чтобы толст, но толстоват, что называется крупный мужчина, весьма приятной наружности; репутацию имел самую лучшую: честный и благородный человек с состоянием и хорошего происхождения. Вот только летами подкачал, по мнению критиков: было ему уже почти все сорок, а молоденькой княжне едва исполнилось семнадцать. Человек, достойный уважения, очень дельный и умный, был он не очень разговорчив, неповоротлив в обращении и немного тяжел характером. Конечно, Настенька могла бы сделать партию гораздо более блестящую, но что Бог не делает - всё к лучшему: неизвестно, была бы Настенька счастливее с каким-нибудь богатым и знатным вертопрахом, а с Озеровым она прожила свой век очень спокойно. По крайней мере так потом говорили знавшие её историю близкие люди. Озеров позже был сенатором, тайным советником, имел награды. Службу свою знал до тонкостей, говорили, что выучил чуть ли не весь свод законов, в общем был сенатором не парадным, за прошлые заслуги, а на деле.

Имел странность: будучи характера довольно мнительного, терпеть не мог, чтобы его просили о каком-либо деле: мнилось ему - просят, значит дело неправое. И начинает ещё строже разбирать, чтобы не было потом упрёков, что из-за лицеприятия или дружбы упустил что-нибудь из виду.

Эту странность все знали. У одной приятельницы его жены случился процесс в Сенате. Зная мнительность Озерова, та перестала бывать у его жены, хотя обычно виделась с ней два-три раза в неделю, и пока процесс не закончился, так к Озеровым в дом и не ездила, а доставив в Сенат докладную записку, даже не заикнулась Озерову, прося обратить внимание на своё дело. И только когда процесс был окончен, она приехала к его жене как прежде.

Озеров попенял:

- Что это, матушка, вы нас позабыли, разлюбили; у неё процесс в Сенате, а она хоть бы слово мне сказала, гордая какая, не хотела и попросить.

- Нет, не гордая, а осторожная, - отвечала приятельница его жены, - потому и не бывала у Настасьи Борисовны, чтобы не проговориться и не намекнуть вам, что у меня дело в Сенате, а то вы ещё заподозрили бы правое дело, и ваш голос в общем собрании был бы не в мою пользу, а против меня.

- Вот хитрая какая, - оценил Озеров, смеясь, - хорошо сделали, что не просили: когда меня не просят, я действую свободнее; но очень дурно, матушка, что жену позабыли.

Русская княгиня

Вот такого мужа выбрала княгиня Мещерская для своей дочери. Доченька у княгини была единственная, выстраданная. Авдотья Николаевна, в девичестве Тютчева, замужем была менее трёх месяцев, когда муж её князь Борис Иванович Мещерский простудился и умер от горячки, оставив жену беременной. Тут пошли у молодой вдовы неприятности: имение князь жене оставил изрядное, и братья его не хотели оставлять его в руках молодой вдовы; княгиня была беременной и просто обобрать её было нельзя; про неё распускали всякий вздор, клевету, но в срок она родила дочь Настасью, и тем положен был конец домогательствам.

Ещё до замужества дочери княгиня говорила, что ей желалось со временем, ежели она пристроит свою дочь, оставить мир и поступить в монастырь. Она со многими старцами об этом советовалась, они её не отговаривали, но советовали не спешить на трудный путь, не испытав себя прежде хорошенько.

Княгиня в Москве перестала жить, только бывала наездом, гостевала у дочери, которой отдала свой московский дом в Старой Конюшенной.

В деревне она устроила богадельню при церкви на помин души своего мужа и, не оставляя мысли поступить в монашество, стала понемногу себя во всем ограничивать. Так и жила уединённо с лучшей подругой своей, девицей Ельчаниновой, часто у неё гостившей, и вела строгую отшельническую жизнь, отказывая себе во всяком излишестве, довольствуясь только самым необходимым.

Поместья, которые остались княгине от мужа, и свои собственные, кроме Аносина с богадельней, она вскоре передала Озеровым и сложила с себя всю тягость мирских обуз.

Такие вот судьбы.

Как дочку выдать замуж – 5

Настенька Каковинская, дочь Николая Никитича, московского обер-коменданта, была удивительно мила, пропорциональна и лицом приятна, и на фоне многих замечательных и писаных красавиц своего времени мало вокруг кого на балах вертелось столько поклонников и воздыхателей. По выражению ревнивой современницы, «столько мотыльков вокруг розанчика»! И много, очень много лет спустя, когда и Настенька была уже не Каковинская, а Хитрово, находились старички, что вздыхали и рассказывали, как были влюблены в Настю, и как она была хороша. Вот только Настенька была очень мала ростом, что, впрочем, скрывалось, как мы уже отметили, удивительной пропорциональностью её фигурки.

Рассказывали, что когда сватался за Настю Хитрово, то все со страхом ожидали на смотрины будущую свекровь. Боялись, что невеста покажется слишком мала ростом. Но выход нашли: Настеньку поставили на скамейку, дали в руки поднос с чем-то и велели не сходить с места, а только кланяться и просить, в смысле потчевать гостей.

Помогло. Никита Петрович Хитрово был красивый и видный мужчина, выслужил генеральский чин и умер ещё до 1812 года.

А Настасья Николаевна Хитрово осталась в истории Москвы и москвичей не только как красавица невеста, но и как одна из самых известных старушек второй четверти 19 века: её все знали, любили и считали одной из самых милых и ласковых старушек, живших в Москве.

Бабушки, бабульки

Русские бабушки – это вообще отдельная и большая тема. Иностранцы до сих пор передают страшные рассказы о непонятном положении бабушек в русской жизни: сайты для туристов или отзывы бывавших в России европейцев рассказывают про страшных русских бабулек, что им возражать нельзя, а они могут всё: например, подойти к незнакомой европейской маме на улице и отчитать за не по погоде одетого ребёнка, а спорить с русскими бабушками европейцам никак нельзя, с ними и русские никогда не спорят, и вообще, роль и влияние бабулек в жизни русского общества и русского человека непонятна и велика. Истории эти, на наш взгляд, на сегодня, увы, преувеличены - уходит понемногу из нашей жизни старый уклад жизни, но в основе их лежат действительные факты: издревле в русской жизни роль бабулек была велика. Сегодня уже и не узнать, отчего и в какой древности так сложилось, но понятно, что идет это из такой глубины времён, что и не узнать никогда.

В старой России в каждом поколении были старушки, которые знали всё и мнение которых ценилось особо, и непонятно отчего и почему. Ладно, если б это были жёны и матери больших чиновников, что было б понятно, но зачастую это были обычные старушки, и богатством-то не выделяющиеся, но отчего-то их влияние, говоря современным языком, на общественное мнение имело огромное влияние.

И общих законов, чем объяснить влияние той или иной старушки, не вывести. Две современницы, Офросимова и упомянутая Хитрово, в одно время были одинаково известны всей Москве, но одну все боялись за её грубое и дерзкое обращение и оказывали ей обращение более из страха, а другую все любили и уважали.

Анастасия Хитрово в старости, подобно многим старикам того времени, одевалась на свой лад и вкус, невзирая на моду; даже чепец у неё был по особому фасону, и всегда носила высокие каблуки, чтобы казаться выше. Лицо её и в старости было очень миловидно, и живенькие глазки так и бегали.

Она была очень гостеприимна и радушна, никто из гостей у неё никогда ни в чём не был стеснён, каждый чувствовал себя как дома и для каждого гостя хозяйка находила доброе слово, а правило было одно: никто в её присутствии не смел позволить себе ни малейшего двусмысленного слова и, Боже упаси, злословия на счёт ближнего. Она и дочерей своих воспитала также: старшая дочь её, как всем было известно, была особенно и добра, и снисходительна, и никогда сама ни о ком не отзывалась дурно, но и терпеть не могла, чтобы при ней о ком злословили и при первом слове, бывало, остановит.

Несколько лет жили у неё в мезонине семейство Крымовых, потерявших в пожаре 1812 года свой дом и всё состояние: старушка-мать и несколько дочерей, которых Хитрово приютила в своем мезонине. И кажется, и не родня это ей была, но добрая старушка приютила беспризорных.

Имела много странностей, но эти особенности и прихоти её в общем мнении были так и милы, и смешны, что всем больше нравились и были ей к лицу.

Она была очень мнительна и при малейшем нездоровье ложилась в постель, клала на голову компрессы, привязывала уксусные тряпочки к пульсу и так лежала, пока не придёт кто-то в гости. Поутру она принимала лежа в постели часов до трёх, потом вставала и кушала за общим столом, а иногда и у себя в спальной. Вечером выходила в гостиную и наслаждалась игрой в карты, и чем больше было гостей, тем лучше она себя чувствовала. А если гостей вечером не было – а такое в её доме случалось крайне редко, - она скучала и хандрила, ей нездоровилось, она лежала в постели, обложенная компрессами; тут она посылала за любимой карлицей или за некой Натальей Захаровной, которая пользовалась её особой милостью и с её плеч носила одежду и старые чепцы.

- Ну, садись, - говорила, - рассказывай.

И Захаровна начинает сыпать всё, что слышала.

Если рассказ неинтересный, то Хитрово только лежит и слушает, а потом прервёт: «Ну хорошо, довольно, пришли ко мне… такого-то…» Если же рассказ затронет что, то болящая вскочит, усядется на постели, ножки крендельком, и станет расспрашивать: «Кто тебе сказал? От кого ты узнала?.. ты мне только скажи, а другим не сказывай, а я никому не скажу…»

Она была любопытна, любила всё знать, но удивительно - при этом была очень скромна и умела хранить тайну, так что никто в разговоре с ней не мог догадаться, знает она уже или нет.

Может в этом и был секрет её влияния в Москве?

Ещё не любила слышать о болезнях и покойниках. Если кто из родных и знакомых заболеет, то ей не скажут, молчат и когда кто умрет. Только Захаровна прослышит, что умер кто-то, придет к ней в спальню и шепчет: «Сударыня, от вас скрывают, такой-то умер: боятся вас расстроить».

Хитрово в ответ значительно мигнёт и шёпотом: «Молчи, что я знаю, ты мне не говорила, слышишь…»

Пройдёт дней десять, недели две, Хитрово и скажет кому из своих:

- Что это я давно не вижу такого-то, уж здоров ли он?

Тут ей и ответят:

- Да разве вы не слыхали, его давно уже и в живых нет…

- Ах, ах… да давно ли же это? – спросит старушка.

- Недели две или три, должно быть.

- А мне-то и не скажет никто, - говорит она.

На том дело и кончится.

И при всех странностях, за доброту и истинно христианское отношение к ближним старушка сумела заслужить всеобщую любовь всей Москвы, где прожила весь свой век (1764-1840), и помнили люди ещё много лет после, что бабушка Анастасия Николаевна Хитрово никогда за всю жизнь никого не обидела и не сказала никому ни одного жесткого слова.

Совсем в ином роде была Настасья Дмитриевна Офросимова, старуха пресамонравная и пресумасбродная. Требовала, чтобы все - и знакомые, и незнакомые - оказывали ей особый почёт и уважение. Сидит, бывало, в собрании, и не дай Бог, если какой-нибудь молодой человек или барышня пройдут мимо и не поклонятся. Сразу: «Молодой человек, поди-ка сюда, скажи мне, кто ты такой, как твоя фамилия?» - «Такой-то».

И начнётся: «Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идешь мимо меня и головой мне не кивнёшь; видишь, сидит старуха, ну и поклонись, голова не отвалится; мало тебя драли за уши, а то бы повежливее был».

Так ошельмует, что от стыда сгоришь. Это у неё получалось.

И молодые девушки все знали: непременно подойди к старухе и присядь пред ней, а не то разбранит:

- Я и отца твоего, и мать детьми знавала, и с дедушкой и бабушкой была дружна, а ты, глупая девчонка, ко мне и не подойдёшь; ну плохо же тебя воспитали, что не внушили уважения к старшим.

Вся Москва трепетала перед этой старухой – такой она умела нагнать на всех страх, а самое интересное – никому и в голову не приходило, чтобы в ответ ей сгрубить и огорошить. Немало было в Москве почтенных и заслуженных старух, были и важнее, и чиновнее; муж Офросимовой был генерал в отставке, но таких было много в первопрестольной генеральских жен, но никого не боялись, как её.

Даже матери, собираясь с дочерями на бал или в собрание, напоминали:

- Смотрите же, ежели увидите старуху Офросимову, подойдите к ней да присядьте пониже.

И прочие, немолодые уже женщины, обходились с ней уважительно.

Поговаривали, что она и в семье своей была престрогая, сыновьям своим, взрослым уже, могла и пощечин отвесить запросто.

Ежели кто скажет, что за дурь и блажь дворянская, отвечу. В моём советском детстве, помнится, по деревне, откуда родители, и пройти нельзя было, не поздоровавшись, мимо взрослых. В первый свой приезд в начальном сознательном возрасте к деревенской родне не успел в первый день пройтись по улице, по городской привычке не замечая прохожих, как возвратясь получил выволочку от тетушек и бабушек: «Что ты нас позоришь, люди жалуются, твой, говорят, совсем москвичом стал?» А всего-то прогулка заняла туда и обратно минут двадцать, а бабули, что встретились на дороге, не поленились до дома нашего дойти, пожаловаться. На всю жизнь выучили, вдолбили, до сих пор в деревне со всеми здороваюсь, и с незнакомыми в том числе.

И вообще, как известно, на отношении к старикам и детям держится всё общество, народ, страна!

из «Горя от ума».

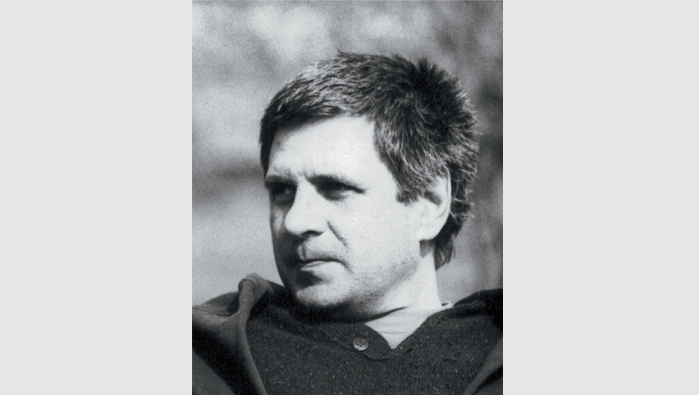

Предполагаемый портрет Н. Д. Офросимовой работы Ф. С. Рокотова.

Русские судьбы

Анна Петровна Римская-Корсакова чуть не с детства знала, что уйдёт в монастырь, и в итоге это свое желание осуществила, но собственно история немного о другом. Готовилась к уходу от мирской жизни она не один год, в частности, выбрала себе монастырь – Зачатиевский, ближайший от семьи, но в глухом месте, в то время совсем за городом.

Анна Петровна и родные её сестры и братья часто посещали этот монастырь и очень к нему привыкли, знали там игуменью и многих монахинь и были там точно у себя.

В числе прочих нищих, которые прихаживали в монастырь, была одна нищенка с девочкой лет пяти или шести; мать выпивала, и девочку, голодную и холодную, нередко спьяну била. Монашенки, жалеючи, иногда отнимали бедняжку у пьяной матери, приводили к себе в келью, отмывали, кормили и, продержав у себя когда несколько часов, когда день-другой, опять отдавали матери.

Девочка была весьма неприглядна лицом, рябовата, но весьма живая и умная. Кто-то из монахинь однажды и сказал Анне Петровне, дело было до французского нашествия, году в 1808 или 1809: «Сделали бы вы доброе дело и взяли бы к себе бедную девочку, она когда-нибудь или с голоду помрёт, или мать погубит её».

Анна Петровна - добрая душа, ребёнка ей было жалко, и она решилась девочку взять; звали ребёнка Алёнушкой, как в сказке. Когда сказали об этом нищенке, она вместо того, чтобы благодарить Бога, что пристроили к хорошему месту её ребенка, стала ломаться: «Невыгодно мне, меньше будут подавать». Все же её уговорили, дав сколько-то денег, и девочку взяла к себе Анна Петровна. Нищенка вскоре умерла, а девочка осталась на попеченье не только Анны Петровны, но и её родных - брата Николая Петровича и его жены Марьи Петровны, которая особо расположилась к девочке и особо её опекала.

Девочка оказалась преумная и преспособная, ей дали хорошее воспитание и всему, что следует, учили. В особенности хорошо давалось ей рисование, она даже писала масляными красками. Когда подросла дочь Николая Петровича, Алёнушка, будучи гораздо старше, была для родителей её, как они сами говорили, большой подмогой: она следила за уроками и вообще была правой рукой в доме.

Дальше - больше: когда Алёнушке, теперь уже Елене Даниловне, было уже под сорок лет, нашелся очень хороший человек, настоящий полковник, хоть и отставной, Александр Петрович Протасов, за которого она вышла замуж! Право же: в сорок лет жизнь только начинается, даже для некрасивой дочери безвестной нищенки, подобранной в монастыре.

Николай Петрович прилично позаботился о приданном: молодые купили себе именьице неподалёку и там и жили; детей у них не было. Елена Даниловна была очень хорошая, умная и рассудительная женщина, всей душой преданная приёмному семейству, и вознаградила за те попечения и заботу, которые о ней имели в её детстве и молодости случайно вошедшие в её жизнь люди. Хотя… случайно ли… Римские-Корсаковы - род знатный, богатый, даже женщины в их семье с детства воспитывались в сознании своего дворянского достоинства, но воспитания христианского, богобоязного, и гордость дворянская отнюдь не мешала любви к ближнему, к случайно встреченному на жизненном пути безвестному ребёнку.

Как излечить от мотовства и азартных игр, или о воспитании молодежи

Вспоминала Янькова Елизавета Петровна.

Было это во время её поездки в Петербург, в 1821 году, где прожила она некоторое время. В то путешествие взяла она с собой, кроме троих дочерей и горничной, из домашних людей Фоку да Федора. Эти двое и стали участниками одной истории.

Однажды, вспоминала Елизавета Петровна, приехала к ней одна её хорошая знакомая, вдова средних лет, имевшая единственного сына, только что произведённого в офицеры.

Между женщинами состоялся такой диалог.

- Я к вам с просьбой, Елизавета Петровна, сделайте милость, не откажите.

- Что такое, моя милая? Скажи мне, и ежели я могу – сделаю.

- Позвольте двум вашим лакеям прийти ко мне завтра поутру.

- С большим удовольствием; на что они тебе понадобились?

- Вы знаете, я имею сына, которого недавно сделали офицером…

- Ну так что же?

- Он стал дурно себя вести, замотался, на днях возвратился домой выпивши, а вчера распроигрался; хотя я имею состояние, но его ненадолго хватит, ежели мой сын станет так жить.

- Это очень жаль, только я всё-таки не понимаю, на что тебе мои люди понадобились.

- Я хочу сына высечь, - говорит мать, а сама плачет…

- Что это, матушка, ты за вздор мне говоришь, статочное ли это дело? Ему под двадцать лет, да ещё вдобавок он и офицер; как же могут мои люди его сечь? За это их под суд возьмут.

- Да я им сечь и не дозволю; они только держи, а высеку я сама…

- Милая моя, он офицер, как же это возможно? …

- Он - мой сын, Елизавета Петровна, и как мать я вольна его наказать, как хочу, кто же отнял у меня это право?

Как Янькова не уговаривала, мать настояла, выпросила Фоку и Фёдора.

Оба пошли к ней поутру. Сын был ещё в постели, мать вошла к нему с лакеями, заставила их сына держать, а сама выпорола его, как те двое рассказывали, так, что он весь день от стыда и боли пролежал, не вставая.

Но помогло. Как рукой сняло: перестал пить и в карты играть.

Потом мать приезжала ещё и Фоке и Фёдору дала по рублю.

Но история имела продолжение.

Лет через десять докладывают Яньковой, что приехал такой-то: приняла, сама - то ли действительно не помнила, кто такой, или, скорее, сделала вид, что не помнила. Визитёр сам поднял деликатную тему:

- Помните, в Петербурге ваших людей брала у вас покойная матушка, чтоб меня высечь? ... Я тогда был ещё почти мальчиком.

- Очень тогда мне это было конфузно, а теперь от души благодарю покойную матушку, что она прибегла к такому домашнему средству; благодарю и вас, что помогли матушке.

Потом спросил, живы ли ещё те два человека, которые помогли его матери его высечь. Елизавета Петровна отвечала, что живы, и визитёр, уезжая, пожелал их видеть и каждому дал ещё на чай и сказал им ласковое слово и большое спасибо.

Эту история Янькова рассказывала много позже, чуть не сорок лет спустя, внуку, записавшему её рассказы, но наотрез отказалась назвать имя этого человека, как внук не выпрашивал: «Представь себе, что я и сама позабыла, как звали мою знакомую, что сына-то высекла». Сказала, что больше о нем не слышала, но проговорилась, что был он потом в чинах и был трезвенником и никогда не играл. В общем, помнила конечно всё, но слукавила.