- Главная

- Разделы журнала

- Общество

- Алексей Бурыкин: «Никакой русофобии во Франции нет» (Интервью)

Алексей Бурыкин: «Никакой русофобии во Франции нет» (Интервью)

Алексей Благов 7.06.2023

Алексей Благов 7.06.2023

Алексей Бурыкин: «Никакой русофобии во Франции нет»

Интервью

С Алексеем Бурыкиным беседовал Алексей Благов

«Деникинъ». 2023 год. Неигровой фильм Алексея Бурыкина представляет Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. Производство: киностудия «Русский путь», студия социального кино «Вифсаида» при финансовой поддержке «Фонда наследия русского зарубежья».

Справка.

Антон Иванович Деникин (1872–1947) – Генерального Штаба генерал-лейтенант Русской Императорской армии.

Участник Русско-японской и Великой войн.

Награждён орденами св. Георгия 4-й и 3-й степеней, Георгиевским оружием и редкой наградой – «Георгиевским оружием, бриллиантами украшенным».

Командующий Добровольческой армией с марта 1918 года, с декабря 1918 по март 1920 - Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России.

В марте 1920 г. сдал командование генерал-лейтенанту барону П. Н. Врангелю и уехал с семьёй за границу.

Жил в Англии (несколько месяцев), Бельгии (до 1922 г.), Венгрии (до 1926 г.), Франции (до 1945 г.), затем в США, где и скончался.

В 2005 году останки генерала и его супруги были перенесены в Россию и захоронены на кладбище Донского монастыря в Москве (надгробье установлено на личные средства Президента России Владимира Путина).

Фильм 2023 года, но впервые был показан в Доме русского зарубежья 16 декабря 2022 года…

Это был специальный показ. Мы с продюсерами Виктором Александровичем Москвиным (директором Дома русского зарубежья), Сергеем Зайцевым и Филиппом Кудряшовым решили, что необходимо показать «Деникина» именно в день 150-летия генерала, и мы это сделали, – как дань уважения этому человеку. А потом, знаете, надо ставить перед собой предел, чтобы не расслабляться и интенсивнее работать. А дальше началась «прилизка» – по авторскому тексту были неточности, на которые указали наши историки, принимавшие участие в съёмках, Андрей Кручинин и Игорь Домнин; доводилась до ума цветокоррекция и т.д.

А второй раз «Деникина» показали в Париже. Как так получилось?

Львиная доля съёмок прошла, естественно, на юге России – хотелось снять и во Франции, в местах, связанных с Деникиным… Всё-таки он прожил там почти 20 лет. Подали на визу в начале августа. Ждём. Молчок. Я уже в голове «сочиняю» фильм без Франции… И вдруг Филипп звонит: дали визу. Это начало октября. Я срочно вылетаю в Париж, и в течение двух недель мы с оператором Михаилом Черных колесим по Франции. Но чтобы «колесить», нужен бензин, а именно тогда во Франции возникли проблемы с топливом… Никогда не забуду, как приветливо был встречен и выслушан в Свято-Троицком храме Парижа иеромонахом Иосифом (Павлинчуком). Отец Иосиф нас поддержал. Он предложил план «Б», чтобы ехать до какого-то крупного города на поезде, а там бы нас «подхватывали» «местные» русские, которых батюшка знает… Я всех их обзвонил, и они были готовы помочь. Всё-таки Михаил не без труда раздобыл бензин на первые 200 километров (у колонки стоял полицейский и строго отслеживал лимит топлива…), а дальше двигались по платным дорогам, где бензин не был в дефиците – вот такой цинизм капитализма! Так что помощь русских не понадобилась, но вот этот мгновенный отклик на просьбу о помощи приятно обрадовал. Как написала мне Наталья Бокова из Альмона, «своих не бросаем», и в данном случае это не было красивым лозунгом. Забегая вперёд, скажу, что я очень был рад видеть отца Иосифа на показе, мы братски обнялись… Не будет преувеличением сказать, что его молитвенная помощь очень ощущалась в непростой период монтажа картины. Когда я вернулся домой – до премьеры оставалось всего ничего, и мы с оператором, снимавшем в России, и монтажёром (в одном лице) Георгием Айвазяном должны были успеть к 16 декабря. Успели. А возвращаясь к вашему вопросу… Виза была дана на полгода. После показа «Деникина» в ДРЗ та же команда предложила мне снимать следующую картину – о художнике-акварелисте Альберте Николаевиче Бенуа. И мы решили не терять времени и успеть по той же визе отснять во Франции всё, касающееся Бенуа. А заодно уж и «Деникина» показать. Первый показ – 10 марта – организовал Серёжа Зайцев в Русском духовно-культурном центре на набережной Бранли при благожелательном отношении его директора Леонида Юрьевича Кадышева, с кем я был на постоянной связи в Париже по любым мало-мальски большим вопросам. На показ в основном пришли русские. Фильм был встречен благожелательно, кто-то сказал: радостно, что в России стали снимать фильмы о таких личностях. Князь Александр Александрович Трубецкой, чьи корни, между прочим, идут от Владимира Красно Солнышко и чей отец воевал под командованием сначала Деникина, потом Врангеля, подошёл после показа, благодарил. Второй парижский показ – 13 марта – предложил уже я, спонтанно, в Российском центре науки и культуры, «Русском доме», где мы съёмочной группой жили. Светлана Владимировна Жилина, исполняющая обязанности директора – удивительный человек: за одно утро были сделаны афиши, появилась информация о показе на сайте, обзвонены и приглашены все потенциальные зрители, большинство из которых французы. Решили делать синхронный перевод. И поскольку фильм полнометражный, идёт час сорок минут, то были привлечены две переводчицы: Ася Овчинникова из Представительства Россотрудничества и Наталья Красавина из нашего Посольства. Между прочим, после просмотра фильма они удостоились аплодисментов французов. Так ведь девушкам пришлось работать потом ещё полтора часа! Столько длилась наша беседа со зрителями. Меня удивило, насколько французы понимают, что происходит в мире вообще, у них в стране, и почему была начата наша Специальная Военная Операция. Один француз африканского происхождения особо благодарил за вставленные мной в фильм «Деникинъ» современные кадры Львова и Киева; сказал, что много сейчас читает исторической литературы по украинской теме и осознаёт, что за мерзость эта бандеровщина. Когда я сказал, что Европейский Союз и, в частности, Франция давно под оккупацией США, зал зааплодировал…

Встречала ли ваша съёмочная группа проявления русофобии во Франции?

Нет, нигде и никогда. И осенью прошлого года, когда по Деникину мы были и в Альпах, и на юге недалеко от Биаррица, и сейчас, весной, дважды в Шампани, везде – только благожелательное отношение. Нам помогала Моник Родригес, с которой меня познакомил историк Андрей Клушин, снявшийся в «Деникине»; так вот, в ответ на благодарность за невероятную помощь (а Моник и по Деникину нам помогала, и теперь по Бенуа), она сказала: «Я это делаю не для вас, ребята. Я это делаю для России». Не могу не добавить, что её прадед был русским, воевал во Франции в составе Русского экспедиционного корпуса. В Сен-Уан-сюр-Морен, в доме того самого Бенуа, кто уехал в Россию во второй половине восемнадцатого века, живёт мадам Гиньяр. Мы снимали её и, конечно, пригласили в Париж на показ «Деникина». Она подошла после и, в отличие от других, говоривших благодарственные слова, сказала просто: «Вы всегда желанный гость в моём доме». Такое отношение – драгоценно. Был – вне съёмок – небольшой инцидент, когда пришлось прибегнуть к вызову полиции, так вот один из полицейских, узнав, что мы из России, разулыбался и радостно сказал: «Привет!» А уезжая: «До свиданья!» – так хотел выразить нам… ну, не знаю, свою солидарность, наверное…

Встреч с украинскими националистами не было?

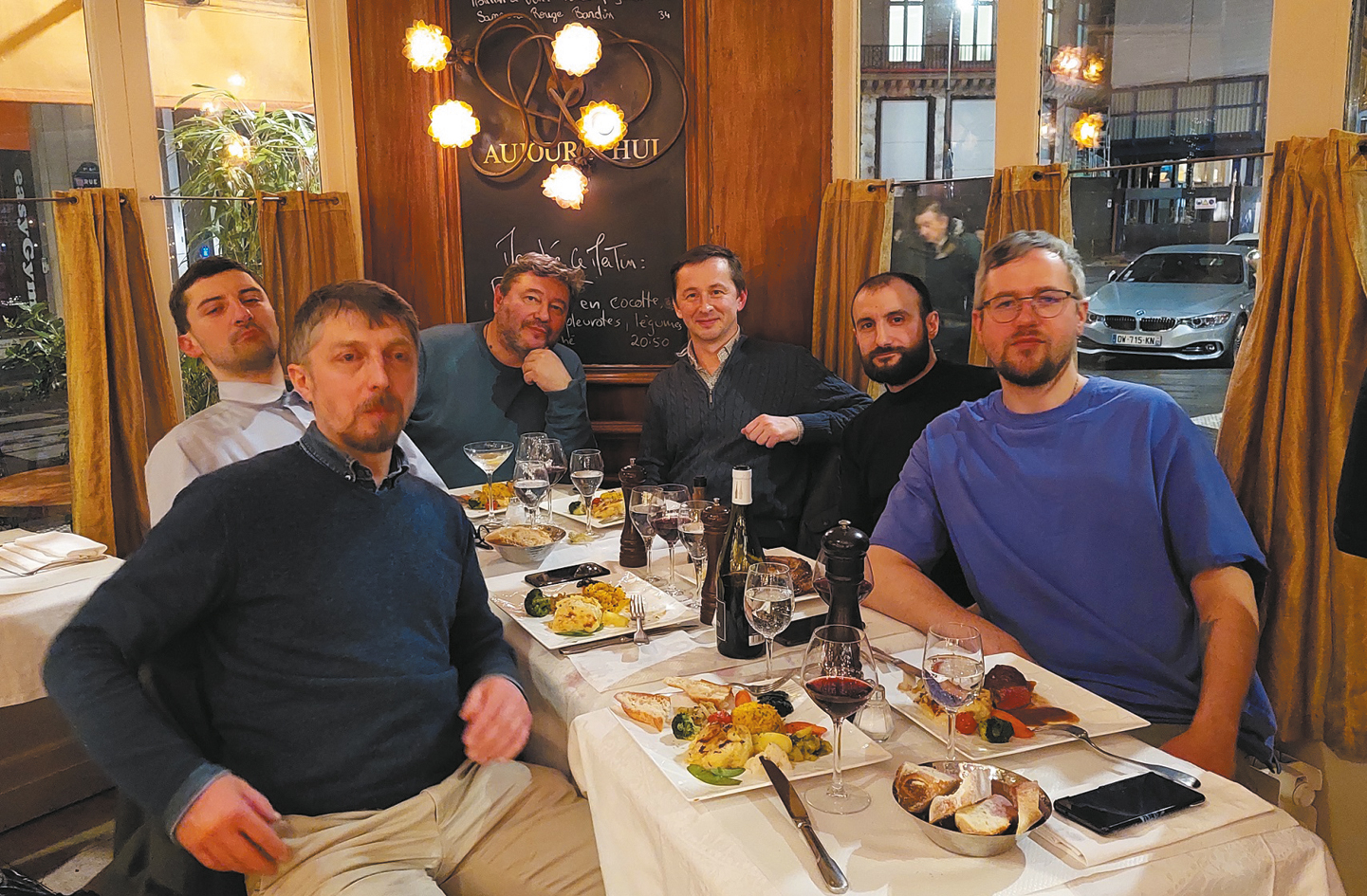

Мы их, во всяком случае, не искали. Был один случай. Но прежде скажу, что я обрёл в Париже новых друзей: смиреннейшего иподиакона Владимира Кокаева из Святогорской Лавры под Славянском, который стал на неделю нашим шофёром; Евгения Малашина, доброго и отзывчивого человека, он помогал нам в переводе: французский язык знает, кажется, лучше французов; и, наконец, невероятного Сильвана Тычинина, – появлявшегося ниоткуда, причём всегда в нужное время и в нужном месте. И вот мы – после утренней съёмки – зашли пообедать в пиццерию. Следом за нами – компания, в основном, женщин 75+, человек 15. Они скидывают верхнюю одежду, под ней – вышиванки. Рядом, оказывается, церковь, где служба ведётся на украинском языке (то, что сейчас требует по всей Украине новоявленный «настоятель» Киево-Печерской Лавры, предатель Авраамий, поставленный главой так называемой Православной Церкви Украины Епифанием). Поразительно, как у них в голове сочетается: на стенах иконы с надписями на церковно-славянском языке, – и служба на украинском (на самом деле, одном из диалектов русского языка, рождённом на хуторах)! Скорее всего, эти пришедшие в пиццерию – потомки сбежавших в Европу бандеровцев. Так вот, обслуживает и нас, и их, очевидно, только что пришедших со службы (это я хочу особо подчеркнуть), проворный французик преклонных лет, набивший в ресторанном деле и руку, и глаз. Когда он им приносит выпивку, они вскакивают и на весь ресторан горлянят свою кричалку про «хероев». Французик подыгрывает им: «Зелэнски, Зелэнски». Мы доедаем, расплачиваемся, встаём. Володя нарочито громко читает молитву после еды. Все тридцать глаз пялятся на нас. «Откуда вы?» – «Да москали мы, москали». Направляемся к двери, вслед, нам в спину, заполошно орут: «Слава Украине!» Володя оборачивается: «Слава Господу нашему Иисусу Христу!», и крестит их. А французик у выхода отдаёт нам честь и шепчет: «Путин, Путин»… Женя ему говорит: мы-то уходим, а те увидят – побьют тебя… Он: «уи, уи!», и палец к губам: молчу, мол… Вот вам зарисовочка.

Встречались ли вы во Франции с потомками Деникина?

Мне предлагали встретиться с его внуком, сыном дочери Антона Ивановича Марины Антоновны. Может быть, даже взять интервью. Я не стал.

Почему?

Он не имеет к генералу никакого отношения. Не знает русского языка, не знает русской истории. Это беда потомков русских, которые когда-то волею судеб оказались на чужбине. Но сами они, наверное, так не считают. Так что, я не осуждаю, а лишь констатирую.

Этот фильм давно был вами задуман? Как шли к его осуществлению?

Он был задуман не мной. О генерале Деникине мечтал снять Зайцев. Но Серёжа нагрузил себя столькими обязанностями: и в Союзе кинематографистов, и кинофестиваль «Русское зарубежье» на нём, и теперь вот недавно он организовал премию в области неигрового кино «Золотая свеча», плюс продюсирует четыре-пять картин в год, включая собственные… При такой нагрузке сделать фильм о Деникине, требующем, конечно, полного сосредоточения, невозможно. А 150-летие со дня рождения генерала приближалось… И он, по сути, передоверил снять картину мне. Не знаю, что это ему стоило. И я согласился не сразу. Фильма об исторической личности такого масштаба я ещё не делал. Но… почитал кое-что, и началась работа. Год жизни. Но зато, как сказал Домнин, «теперь надолго тема Деникина в документальном кино закрыта». Думаю, до момента, пока не станет доступной часть архива генерала, хранящаяся в США. Нам довелось поработать, в основном, в Государственном архиве Российской Федерации (я очень благодарен отношением к нашему замыслу Лидии Ивановне Петрушевой, заведующей отделом коллекций документов по истории Белого движения и эмиграции, потрясающей женщине и специалисту), и в архиве Дома русского зарубежья. Плюс французские архивы, в которых для нас, пардон, для России работала Моник.

Что- или кто-нибудь мешал съёмкам?

На «Деникине» не припомню такого. А вот сейчас на объезды протестующих против пенсионной реформы мы обидно тратили время... Помню, ещё в 2008 году, когда я снимал в Париже картину «18 секунд» о русской героине Французского сопротивления Вере Аполлоновне Оболенской (кстати, это тоже наша общая с Сергеем и Филиппом работа), и главной рассказчицей была Людмила Сергеевна Флам-Оболенская, прилетевшая из США, а мы ехали из Берлина на поезде, и из-за забастовок французов прилично опоздали, я звоню ей в гостиницу: так, мол, и так, извините, забастовки… – она невозмутимо отвечает: «Когда впервые я прилетела в Париж в 1955 году – они тоже бастовали». Вы спросили ещё и: кто мешал? Не буду называть фамилию, но произошёл из ряда выдающийся случай: нас не пустили снимать внутрь храма под надуманным предлогом, а, точнее, вообще без оного. Дело в том, что во Франции эмиграция по-прежнему очень разношёрстная. До сих пор есть те, кто любого из России считают агентом КГБ-ФСБ. А сами имеют замашки, по крайней мере, цензурного комитета. Вот и дама, от которой зависело, пустить нас в храм или нет, на самую вежливейшую просьбу о съёмке раздражённо написала мне (цитирую): «Я ничего не знаю про Вашу съёмку… что, как, почему? Кто будет рассказывать про историю нашего храма и что будет рассказывать?» Неплохо, да? Но это единичный случай. Где бы мы ни снимали – в Александро-Невском соборе на улице Дарю, на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, – только доброжелательное соучастие и понимание того дела, которое мы делаем.

Какое же вы дело делаете?

Во имя России, во славу Господа нашего Иисуса Христа, правду несём.

Это вы про этот фильм или вообще?

Вообще. Это моё кредо. Как у врача: не навреди.

Такая тема – Деникин... неужели не было над вами кого-то, кто, пусть мягко, но указывал, как и что делать?

Только собственная совесть. А внешне – нет. Да я бы и не потерпел. У меня был такой опыт, я без жалости расстался с таким «давителем». Неприятно, конечно, оставлять фильм, в который уже вжился, но соглашаться на условия, на которые соглашаться нельзя – увольте.

Не расскажете подробнее?

Это телевизионная история, к кино, в общем, отношение не имеющая. Продюсер повёл себя гадко в угоду сиюминутной конъюнктуре. Он впоследствии использовал снятые мной кадры и даже монтажные «блоки», но весь фильм был вывернут в иную сторону, нежели задумывал я. Моей фамилии в титрах нет. Да и фильма, собственно, нет. Один раз прошёл по «ящику» – и канул… Пшик.

А на «Деникине» было взаимопонимание с продюсерами?

Без этого вообще-то нельзя. У нас, при переходе от советского кино к так называемому рыночному, поведение продюсеров (бывших директоров картин, как-то одномоментно закуривших сигары и положивших ноги на стол) сделало так, что они стали антагонистами режиссёров. А ведь этого не должно быть! Это же единомышленники, по идее! Сергей поделился многими своими соображениями со мной, принимать их или нет – решал только я. Другое дело, что когда я ещё не чувствовал содержания фильма и предлагал много разных формальностей, Сергей сказал мне: «Ты погрузишься в тему, и всё это отпадёт». Так и получилось. Кстати, Сергей - великолепный редактор! Надо сказать, что неоконченную сборку фильма (с ещё не до конца прописанным и выверенным текстом) мы с Георгием показали продюсерам 2 декабря, за две недели до первого показа, чего я вообще-то никогда не делаю. Но и Сергею, и Филиппу надо было убедиться, что фильм есть. И я их понимал…

А о чём фильм? Понятно, о Деникине. И всё же какова его, как говорил Станиславский, сверхзадача?

Хороший вопрос. Да, мы в полноте пытались представить зрителю личность генерала. И это главное. Потому, кстати, в основе фильма – отрывки из монументального труда Деникина «Очерки русской смуты» и незаконченной автобиографии «Путь русского офицера». Он был честным человеком и честным исследователем. На всё, что он написал – можно полагаться, как на исторические факты, при известной доле субъективизма (например, в отношении барона Врангеля). Но ведь фильм был мне предложен прямо накануне начала спецоперации. А, значит, всё, что происходило в 2022 году, не могло – пусть косвенно – не отражаться на снимаемой картине. Вот что стало сверхзадачей: время в фильме едино. Нет никаких тогда и сейчас. Гражданская война 1918-19 годов (с участием Деникина) и гражданская война через век в тех же самых местах – нет этих 100 лет. Тогдашние потуги расчленить Россию и теперешние – смыкаются, и волосы шевелятся на голове от того, как похожи устремления расчленителей…

Столкнулись ли вы с чем-нибудь на съёмках – в России ли, во Франции – что вас потрясло или изумило?

Мы проехали на автомобиле по России через города, которые были освобождены Добровольческой армией в 1919 году: Орёл, Воронеж, Курск. Следом Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Царицын (ныне Волгоград), Екатеринодар (ныне Краснодар), Таганрог. Снимали и в Феодосии. (К сожалению, по понятным причинам, без ключевых для фильма городов теперешней Украины: Одессы, Екатеринослава, Херсона, Полтавы…). Так вот, везде, встречаясь с местными историками, краеведами (кстати, краеведение сейчас на высоте: копают в архивах, находят ценные сведения, добиваются установки памятных табличек, знаков, крестов – потрясающие люди в провинции!) я задавал им один и тот же вопрос: что же случилось в 1917 году? И получил исчерпывающий и всё объясняющий ответ лишь от одного – Сергея Романовича Илюхина, составившего удивительную книгу «Течёт вода Кубань-реки, или 1918 Екатеринодаръ», где буквально по дням описано – на основе документов – что происходило в этом городе на протяжении года. Так вот ответ его был кратким: «Русский народ сошёл с ума». Можно сколько угодно ухмыляться этой формуле, но разве сейчас мы, наблюдающие сатанинские пляски у православных храмов, не то же самое говорим про украинцев? Второе – уж точно изумление – что в Орле не осталось никаких документов о пребывании белых там. Да, это всего неделя, но всё-таки что-то есть в Воронеже, что-то в Курске, где деникинские войска тоже были не продолжительное время, а в Орле – шаром покати. Мне сказали: «красный пояс», всё подчищено… Пора бы уже его развязать, этот пояс, он душит нас. И это проявляется и прямо сейчас на многострадальной земле Новороссии: ну, почему обратное переименование улиц после украинского периода возвращает имена большевистских убийц? Ведь у большинства улиц – исторические названия: Соборная, Успенская, Никольская… Дикторы, ведущие программ, военкоры, все, как один, говорят: «Артёмовск, или, как называют украинцы, Бахмут». Вообще-то, Бахмут основан, как сторожевое поселение, во времена Иоанна Четвёртого, 450 лет назад, в Артёмовск – в честь революционера Сергеева (псевдоним «Артём») город переименован в 1924 году. В 2016-ом украинцы переименовали обратно в Бахмут, они, может быть, и не знали всей истории города. Но нам-то надо! Что это за выверты сознания? Опять – помним только здесь, от сих до сих, советский период, а всю тысячелетнюю историю России-Руси по боку? Так не пойдёт. Идёт восстановление не советской империи, а российской. Я когда-то написал: «И долгожданная / по всем околицам / пройдёт Державная / Святая Троица». Верю в это. Хоть и вижу, что от красного морока мы ещё не скоро оправимся. Как и от отравы глобализма, навязываемого с конца 80-ых годов... Ну, и о французском – чрезвычайно приятном – потрясении. Мы искали могилу Альберта Бенуа. Судя по всему, она должна быть на кладбище в пригороде Парижа Исси-ле-Мулино. Там, в конторе кладбища, знакомимся с Киприаном Кирилой из Молдавии. Узнав, что съёмочная группа из России, Киприан воскликнул: «Русские – наши братья, конечно, помогу!» И помог невероятно. Он испросил разрешение называть меня старшим братом, это же чудесно! Да и все мы братья, в конце концов! И по плоти, от единого Адама, и во Христе. А я вспомнил своего мастера на Высших Курсах Сценаристов и Режиссёров Эмиля Владимировича Лотяну, который, родившись в Бухаресте, всегда говорил, что без России Молдавия погибнет. Что мы сейчас, с прискорбием, и наблюдаем. Молдавские власти делают всё, чтобы их страна поглотилась Румынией.

Вы учились у Лотяну, следовательно, в мастерской игрового кино? А теперь снимаете неигровое, как так?

Не теперь, а почти сразу после окончания ВКСР. Это долгая история. Кратко скажу так: то, что мне предлагали продюсеры игрового кино – не устраивало меня. А то, что предлагал им я – не устраивало их. Вот такое несовпадение… Я предпринимаю попытки, но всё больше чувствую Промысл Божий в том, что занимаюсь неигровым кино. Продюсеры здесь (и, в частности, Зайцев, сам будучи режиссёром) прекрасно понимают, что картина – это прежде всего режиссёр. А в игровом кино режиссёр стал разменной монетой продюсерского своеволия.

Вы с Зайцевым давно в тандеме?

Не скажу «в тандеме», есть и Филипп Кудряшов, возглавляющий «Вифсаиду», он занимается, в основном, финансами. Вот этим триумвиратом, мы сделали девять картин. В частности, о художнике Мстиславе Добужинском, об архитекторе Николае Краснове, о поэте Николае Глазкове, об актёре Михаиле Чехове…

И дальше планы связаны с ними?

Надеюсь. Они мне дают такие возможности! А, главное, чувствуют, в чём и где мой интерес, как режиссёра, как человека, как гражданина, наконец.

Вы процитировали своё давнее четверостишие. Продолжаете писать стихи?

Да. Время от времени. Вот недавнее, январское:

Дождь пополам со снегом.

Снег пополам с дождём.

Под русским северным небом

когда-нибудь мы умрём.

Не где-то, судьбой носимы,

прикидываясь угрём, –

умрём мы с тобой в России:

где жили, там и умрём.