- Главная

- Разделы журнала

- Общество

- Русская ономастика (продолжение). Часть 3. География в именах

Русская ономастика (продолжение). Часть 3. География в именах

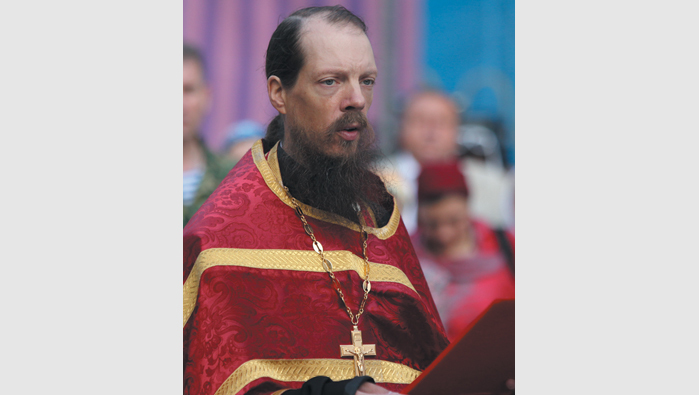

Протоиерей Игорь Осипенко 22.08.2021

Протоиерей Игорь Осипенко 22.08.2021

Русская ономастика (продолжение).

Часть 3. География в именах

Для того, чтобы активно и полноценно жить в социуме, необходимо знать имена окружающих тебя людей. Для того, чтобы активно и полноценно жить на местности – необходимо знать имена окружающих тебя объектов. Как и имена людей, имена географические, помимо конкретизации объекта, несут в себе достаточно много дополнительной информации. Наука, занимающаяся вопросами происхождения и исторического изменения географических имён, называется топонимикой (или топонимией, или топономастикой – все три варианта от греческих слов топос (место) и онома (имя)). Топонимика находится на стыке трёх наук – языкознания, географии и истории. С точки зрения языкознания, топонимика является частью ономастики, с которой мы уже немного знакомы по предыдущим статьям.

Топонимика занимается природными объектами географии и объектами человеческой деятельности на ландшафте. К первым относятся горы, реки, материки, океаны, острова, ручейки и даже отдельные деревья (например, Мамврийский дуб). Ко вторым – государства, города, заповедники, дороги, дамбы, отдельно стоящие избы, места ловли рыбы или сбора ягод, колодцы, пахотные земли и проч. Природные объекты интересны тем, что почти не зависят от деятельности человека, а потому и имена их часто остаются неизменными при миграционной смене живущих по соседству народов. В результате порой уже трудно бывает выяснить, к какому языку принадлежит название. Фонетические особенности различных языков могут давать чуть разную окраску: Дунай (русский вариант) – Дунэря (румынский) – Дунав (болгарский) – Дуна (венгерский) – Донау (немецкий). Есть вероятность, что название Дунаю, как и другим крупным рекам вблизи Балкан – Днепру, Днестру и нашему Дону – дали скифы. Корень -дон-/-дн- в скифском языке означает река, вода. Вообще, многие полноводные реки издавна обжитых мест были названы без затей – просто река или вода, а так как по их берегам селились различные народы, получились разные названия. Например,

Волга – от влага (славянский язык),

Обь – река (таджикский, персидский языки),

Енисей – большая река (эвенский язык),

Иртыш – стремительная река (иранские корни в кетских диалектах),

Тобол (приток Иртыша) – приток реки (угорское тов/тоб – приток, ветвь; тюркское ол/ул/юл – река),

Тура (приток Тобола) – приток [реки] (доугорский и дотюркский алтайско-уральский корень тур),

Исеть (приток Тобола) – река (сет – общеуральский речной термин),

Пышма (приток Туры) – река, приток реки (тюркские, обско-угорские диалекты),

Воркута – медвежья река (ненецкий язык),

Барнаул(ка)[1] – волчья река (ассанский язык, один из кетских диалектов).

Внушительный список, не правда ли? И список, как понимаете, совсем не полный, это лишь малая часть, что лежит на поверхности.

Так же назывались и крупные горные хребты, и отдельные вершины. Но прежде чем мы перейдём к естественным каменным монументам, сделаем небольшую филологическую паузу. Речь пойдёт о единственном славянском названии в предложенном перечне рек – о Волге. Небольшое отличие названия Волга от слова «влага» дало повод поискать альтернативные варианты этимологического толкования. И один вариант был найден, он даже попал в «Краткий топонимический словарь» издания 1966 года: финское valkea или эстонское valge, что в переводе на русский язык означает белый, светлый. Конечно, и финское, и эстонское влияние теоретически возможны на территории верхнего бассейна реки Волги, но у нас есть варианты других славянских рек с похожими названиями: в Чехии протекает река Vlha (Влха), а в Польше – Wilga (Вильга). Эти названия уже не объяснишь финско-эстонским влиянием. А Волга с влагой соединяются знакомым уже нам способом – через древнерусское полногласие. Помните, как древнерусские горд и ворн оглашались в город и ворон, а потом отстаивали своё право на существование у принесённых из Болгарии через церковно-славянский язык град и вран? Точно так же древнерусское «волга» огласилась до прихода письменности в волога, а в современный вид влага было переделано грамматикой церковно-славянского языка. Кстати, чуть севернее истока Волги протекает река Вологда с отстроенным на её берегах одноименным городом, впервые упомянутым в летописях под 1147 годом. Заметили, как эти названия копируют полногласное волога? Летописи, конечно же, составлялись на церковно-славянском языке, и если бы записывали их более дотошные монахи-историки, они бы исправили полногласие на краткогласное болгарское аканье. Но за церковно-славянской грамматикой больше следили при переписывании богослужебных текстов, а события, названия и имена из народно-государственной истории обычно записывали со слов простого народа, полногласно окающего, поэтому мы и реку, и город знаем под названием Вологда, а не Влагда. И, естественно, никакого финско-эстонского влияния здесь тоже нет. За исконно русское, дописьменное, происхождение названия Волга говорят и современные (хотя и малоупотребительные) прилагательное волглый (сырой, влажный) и глагол волгнуть (становиться волглым); в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова они приводятся как современные, но с областным применением.

Итак, мы остановились на том, что по примеру рек, крупные горные массивы в древности тоже часто назывались просто горами. Например, есть свидетельство, что до татарского ига русские Кавказские горы называли просто Горами, а Карпаты – Горой. Уральский хребет звался тогда Камнем. Современное название Урал возводят к языку манси: ur-ala – горная вершина[2]. По-тюркски гора – tau, высокая гора – al-tau, от которого получаем наш Алтай.

Объекты человеческой деятельности (населённые пункты, дороги, обработанные земли) интересны историчностью имён, они могут прочитываться как летопись, и не только связью с конкретными политико-экономическими событиями и именами владельцев, но и историей словообразования. При переселении народов или сдвигах государственных границ имена таких объектов обычно меняются. Как мы помним из опыта ХХ столетия, меняются имена объектов человеческой деятельности и при резкой смене политического строя. При этом последствия бывают казусными. Например, в результате нескольких переименований центром Ленинградской области оказался город Санкт-Петербург. Если помните, слово «область» произошло от слова «власть» с помощью приставки об-. То есть Ленинградская область (или об-власть) – это то, что находится под властью Ленинграда, которого теперь нет, а Санкт-Петербург остался, таким образом, без подвластной территории. Ситуация у Санкт-Петербурга получилась по типу езды в автомобиле с чужими правами: вроде бы влияет на подвластные земли, а документы выписаны на другое имя…

Курьёзы в топонимике – дело обычное. Когда начинаешь детально изучать этимологию географических названий, невольно поражаешься разнообразию причуд: языковых, лично-человеческих и просто случайных. Так, в средней России есть деревня Монплезир, названная в своё время помещиком, увлекающимся французским языком (в переводе с французского – моё удовольствие). Есть деревня с громким названием Мыс Доброй Надежды. Профессор С. И. Ожегов рассказал о том, что хозяин этой деревни однажды потерпел кораблекрушение у мыса Доброй Надежды – русская топонимика теперь несёт память об этом событии. В северных лесах Республики Коми несколько малых населённых пунктов названы Мишвань. Для расшифровки этого топонима нет необходимости влезать в лингвистические дебри языков, наречий и диалектов малых северных народов России – разгадка, как это ни странно, кроется в русском языке: был некто Иван Михайлович, прославившийся в этих краях, вот его и поминают как Мишина Ваню. А небольшая речка Худолейка в Среднем Поволжье никакого отношения к прохудившейся лейке не имеет – название Кудо-лей мордовского происхождения: Кудо – изба, лей – речка, овраг. Лишь суффикс с окончанием –ка здесь русские (кстати, как и у реки Барнаулки, о которой говорилось в первой сноске).

Как Вы уже, наверное, заметили, топонимика пестрит двусоставными названиями: это либо двухкоренное слово, либо слово с суффиксом, несущим смысловую нагрузку, характерную для корня (в топонимике есть даже такие термины: речные суффиксы или озёрные суффиксы – суффиксы, которые переводятся как корень река или озеро). Вторая часть названия (второй корень или суффикс) обычно несёт информацию о типе объекта (река, озеро, гора, хребет, вершина, остров, коса, поле, роща и т.п.), а первая часть – о характерной особенности объекта (характер течения, цвет, состав почвы, растительный и/или животный мир, признаки, полезные или опасные для хозяйственной деятельности человека и т.п.). Иногда составные части принадлежат к разным языкам. Так было с названием реки Тобол: Тоб – угорское, -ол – тюркское. Но чаще на территории России встречаются названия полупереведённые, как, например, Таганрог: Таган (треножник под котёл) – тюркское, а рог (в значении мыс) – русское. Или Равдогоры в Карелии: Равдо (железо) – финское (или параллельное лопарское), а горы – русское.

Вообще, русские обычно ленивы в переводе иностранных слов и часто либо переводят их частично, либо лепят из русских и иностранных корней новые слова, не стесняясь нелепостью новообразований. Вот несколько примеров из нашей бытовой жизни. Всем известное слово светофор – наполовину переведённое греческое фосфор – несущий свет. А прилагательные супермощный и многофункциональный не режут слух? Может, было бы более логично говорить многомощный (русское слово) и суперфункциональный (иностранное слово)[3]?

Но давайте вернёмся к топонимике. Предлагаю обратить внимание на полупереведённое название одного малого, но знаменитого населённого пункта севера России – Холмогоры. Село известно с XIV века как Колмогоры, с XVIII века фигурирует в документах уже в современном правописании Холмогоры. В XV-XVI веках – город, крупный торговый центр, в том числе – пункт международной торговли и перевалочный пункт для иностранных посольств. Расположено село на левом берегу Северной Двины, километрах в ста от Белого моря. Название получило от характера местности – небольших холмов-курганов, однако смысл названия совсем не тот, что готов вложить русский читатель. Дело в том, что название Колмогоры, или Колмовара, – прибалтийско-финское. Но -вара было переведено на славянский язык – горы, а колмо- осталось непереведённым. Первая часть названия колмо- соответствует финскому kalma – смерть (kalmisto – кладбище), мордовскому калма, калмо – могила или калмот – кладбище, могилы. Таким образом, Колмогоры – это могильные холмы, курганы. Только не ясно, действительно ли какие-то из холмов, окружающих село, были когда-то использованы под захоронения, или просто их форма вызвала у местного населения соответствующую ассоциацию. По крайней мере, современная администрация явно не намерена поднимать этот вопрос и вообще вникать в дебри топонимики – иначе как объяснить столь нелепое, и можно сказать – даже зловещее, название, данное скоростной автотрассе – Холмогоры (или Могильные курганы)?

Мы с Вами сегодня не ставили задачу сделать полноценный обзор отечественной топонимики. Буду рад, если стихийно выхваченные из научных трудов штрихи зацепят Ваше внимание, и Вы захотите узнать историю возникновения названий тех топографических объектов, которые окружают Вас. Как знать, может и Вы внесёте лепту в развитие совсем ещё молодой науки топонимики?

Литература:

- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ. В четырех томах. М., 1998 [репр.].

- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О. Н.Трубачёва. В 4 т. М., 2004.

- Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. М., 2006.

- Ожегов С. И. Словарь русского языка. Под ред. Н. Ю.Шведовой. М., 1988.

- Русская ономастика и ономастика России. Словарь. Под ред. ак. РАН О. Н. Трубачёва. М., 1994.

- Попов А. И. Географические названия. Введение в топонимику. М., 2021.

- Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 2019.

- Суперанская А. В. Имя – через века и страны. М., 2009.

[1] Изначально река называлась Барнаул, лишь после постройки одноименного города реку решили переименовать, чтобы не было путаницы в названиях – в нынешнее, цивилизованное, время именно такими узурпаторскими действиями человек урбанистический пытается доказать свою власть над природой.

[2] Как часто бывает в топонимике, есть и другое мнение: название Урал может брать начало от тюркско-татарского арал-тау – островная гора, где остров – это чем-либо выделяющийся на ландшафте участок; так, в деревнях у нас до сих пор небольшую рощицу в поле могут назвать островом.

[3] Не поленитесь – вбейте все четыре слова на страницу Word-а и посмотрите, какие из них компьютер воспримет как «русские», а какие потребует изменить.