- Главная

- Разделы журнала

- УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 30 Исторические мозаики

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 30 Исторические мозаики

Вадим Приголовкин 13.10.2017

Вадим Приголовкин 13.10.2017

УРА, МЫ НЕ ЕВРОПА – 30

Исторические мозаики

Русская Мекка

На днях президент и премьер, будучи в Крыму, предложили создать на месте крещения князя Владимира в Херсонесе русскую Мекку. Идея хорошая, но, как известно, всё новое – это хорошо забытое старое. Своя Мекка для православных в России уже была.

Была еще совсем недавно. Во времена, когда комнаты освещали сальными свечами, снимая нагар специальными щипцами, а на первые керосиновые лампы сбегались посмотреть соседи со всей округи и, надивившись, навосхищавшись, припечатывали: «Комнату осветить обойдется в копеечку, ещё подумаешь, прежде чем зажигать»! Во времена, когда технический прогресс, который не остановить, за какое-то неуловимое десятилетие сменил новоявленный керосин на вообще чудо невиданное – электрические лампы изобретателя Яблочкова, на которые уже не соседи сбегались, а приезжали в Москву из далекой провинции специально посмотреть: «И впрямь газеты не лгут… чудо!»

Вот в эти времена, в годы 70 - 80-е ХIX века, несмотря на невиданный технический прогресс, русские православные люди жили по старинке, так, как жили их предки многие годы, десятилетия и столетия до них. Грипп и бронхит тогда именовали просто простудой и лечили домашним средством: на лист толстой синей бумаги, той самой, в которой в лавках продавался сахар, накапывали сало со свечи, посыпали нашатырём и эту горячую сальную бумагу прикладывали к груди заболевшего, что весьма способствовало скорому излечению. Нищим в богатых домах еженедельно в специально отведённое время подавали милостыню. В память умерших близких родственников, в день их кончины, ежегодно кормили нищих. Перед большими праздниками в тюрьмы посылали разной снеди и денег арестантам, расходуя на это значительные суммы и много больше хлопот, полагая, что всё доброе послужит в пользу их души.

К своим служащим, слугам, приказчикам относились строго, но справедливо, напрасно не обижая, так, что подчинённый понимал, что хозяин строг для его же пользы.

Мужчины работали, женщины хлопотали по дому. Не только бедные, но и хозяйки самых богатых купеческих домов в страдное время варки варенья покоя не имели, вставали в два часа утра, отправлялись на рынок на Болотную площадь, куда подмосковные помещики и крестьяне привозили на возах ягоды в решетах. Время от 2 до 3 утра считалось самых выгодным для покупки, так как именно в это время являлись на рынок представители крупных конфетных фабрик и скупали товар, устанавливая на него цену. С оставшимися непроданными ягодами продавцы спешили расстаться, продавая по сниженной цене перекупщикам, которые соответственно позднее продавали дороже. Вернувшиеся с рынка заботливые хозяйки, отдохнув совсем немного, приступали к варке варенья. К процессу привлекались все в доме, даже дети. Варили в медных тазах с деревянными ручками, и обязательно в саду или во дворе, ибо в комнатах от нескольких жаровен было бы слишком жарко. Особенно ценилась так называемая «русская клубника», славящаяся особым ароматом и приятным вкусом, ещё котировался сорт «Виктория». После клубники на рынке в течение нескольких дней появлялась малина садовая, лесная, крыжовник, смородина белая, красная, чёрная, слива, вишня; один сорт ягод кончался, начинался другой; за ягодами приступали к солке огурцов, потом мочка яблок, брусника, ссыпка картофеля и других овощей, вплоть до капусты. Всё это неутомимо варилось, солилось, мариновалось, сушилось в количествах неимоверных, с запасом на год. И, конечно, нельзя не отметить, что в хлопотном и волнительном заготовительном процессе одну из ведущих ролей, заставлявшую трепетать сердца всех без исключения хозяек, играло стремление не опозориться и не ударить лицом в грязь перед конкурирующими родственниками и знакомыми хозяйками, не уступить во вкусе и красоте варимого варенья, солений и маринада. И не только бедные, но и купчихи, жены миллионщиков гордились, если удалось купить на рынке ягоду лучше и дешевле, что служило к вящей славе среди товарок.

Жили замкнуто, проникнуть в семейную жизнь постороннему человеку было довольно трудно. Но при этом в каждом доме принимали старых монахов и монашек, приходивших с поучениями духовными и нравственными, богомолок, простых странников и даже юродивых, между которыми непременно попадались и проходимцы – как же без них - с небылицами и враньём, для придания себе большего значения и веса в глазах доверчивых хозяек. Но и их всех привечали с радушием и гостеприимством, угощали обязательно чаем – горячие самовары в столовой держали весь день, а если странники попадали к обеду, то угощали и обедом.

Нечего и говорить, что если так угощали незнакомых прохожих, то для своих, родственников и друзей, открывались парадные комнаты, с мебели снимались чехлы, стол накрывался парадным чайным сервизом, обставлялся вазами с разным вареньем, преимущественно персиковым и абрикосовым, как самым дорогим, ставили вазу с фруктами и корзины со сдобными сухарями или сдобным хлебом собственного изготовления.

Как было заведено издавна, так и жили.

И среди многих из глубины времени от предков идущих обычаев считалось необходимым раз в год сходить пешком в Троице-Сергиевскую лавру, 60 верст от Москвы.

Путешествие было большим событием, о нём с большим удовольствием много вспоминали после и начинали говорить задолго до. Обычно составлялась большая компания из родственников и дружественных семей и в назначенный час, выезжая со двора поутру в 4-5 часов, собирались у Крестовской заставы с её знаменитыми водонапорными башнями. Шли, как мы уже написали, пешком, но дозволялся и обоз – телега, наполненная сеном, с кибиткой на случай дождя, куда сажали малолетних детей, складывали багаж и взятую из дома провизию.

Путь в Лавру пролегал красивыми лесами, наполненными грибами и ягодами. Богомольцы углублялись с дороги в леса, собирали грибы, ягоды, которые и съедали на остановках, добавляя купленные у местных крестьян. Грибы, конечно, в сметане. Ну и домашнее - пирожки, жаренное мясо, птица.

Встречные нищие непременно наделялись милостыней.

Путешествие летом при чудном воздухе и ярком солнце было интересное и весёлое, но среди паломников не было смеха и шуток: за этим следили старшие, говорившие: «Вы идёте на поклонение к великому святому, с просьбой к нему о молитвах за вас, грешных, перед Богом, и потому суетное веселье недопустимо».

60 верст занимали до двух с половиной суток, с частыми остановками в деревнях для обеда, ужина и чаепитий. Воду брали в знаменитых мытищинских источниках, дававших в то время воду для всей Москвы. Первую ночь проводили в деревенской избе: женщины и дети располагались на полу, уложенном пахучим сеном, мужчины – на сеновале. На второй день к вечеру приходили в Хотьков (сейчас Хотьково), где был монастырь с мощами родителей Сергия Радонежского, там прикладывались к мощам, служили молебен и располагались на ночь в монастырской гостинице, а с утра продолжали путь в Сергиево.

Мы тут говорим о москвичах, но, конечно, паломничество в Троице-Сергиевскую лавру было всероссийским, на дороге были толпы народа, идущего со всех сторон России, все с серьёзными, сосредоточенными лицами, и между ними не было слышно ни смеха, ни шуток – путешествие в Лавру считалось не весельем, а трудом.

«Подходя к Лавре, - вспоминал один из таких паломников свои детские впечатления от первого паломничества, проделанного им по малолетству в вышеописанной телеге с багажом, - я заметил, что толпы богомольцев, идущие перед нами, вдруг остановились, многие мужчины и женщины, крестясь, стали на колени и кланялись до земли; и, действительно, когда мы подошли ближе, то увидели из-за леса крест с колокольни Лавры. Когда прошли ещё немного, редкий лесок открыл панораму на Лавру, окружённую каменными стенами с башнями и бойницами. Из-за стен виднелись многочисленные главы церквей с преимущественно золотыми и разноцветными куполами и крыши монастырских зданий».

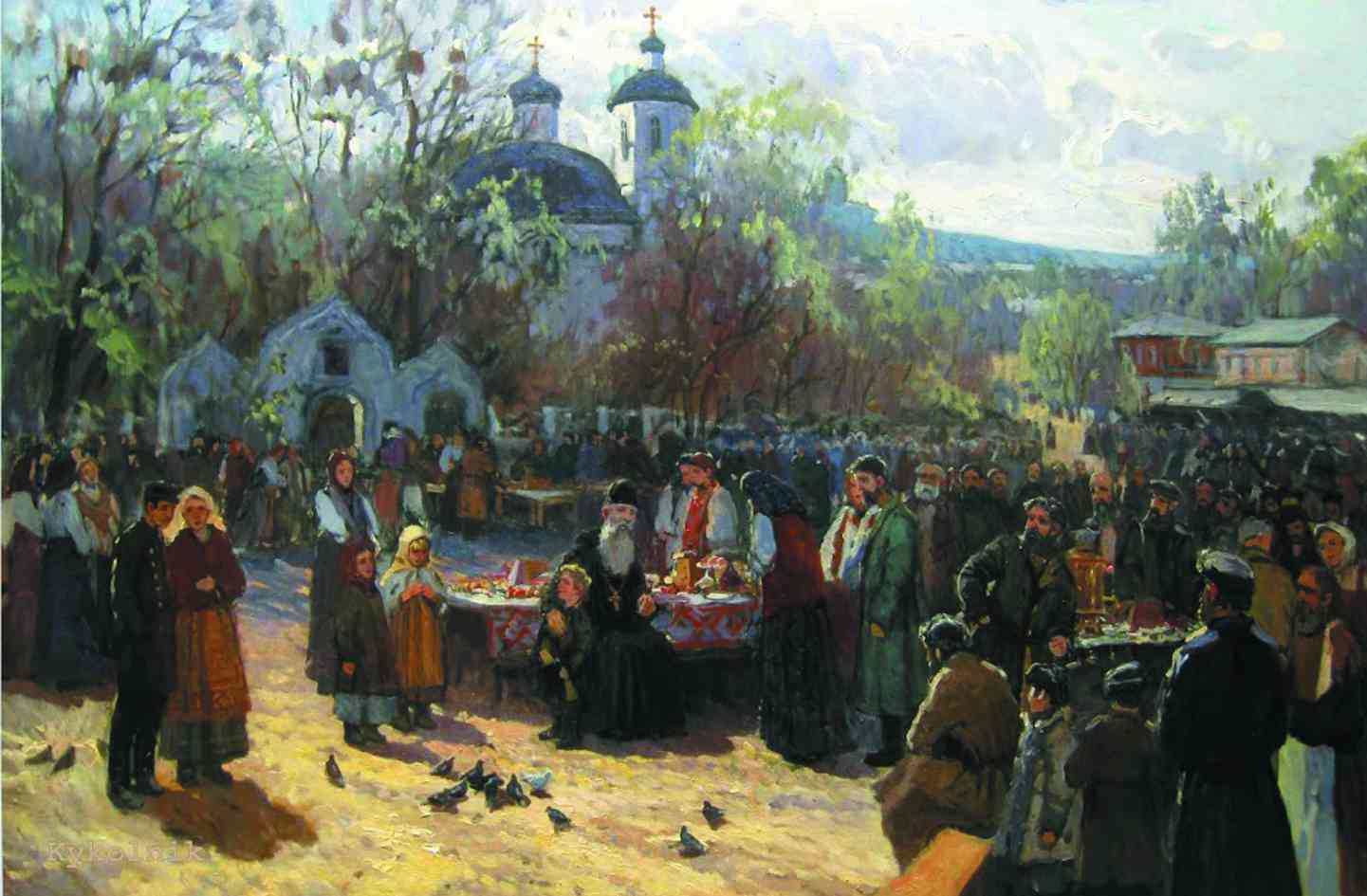

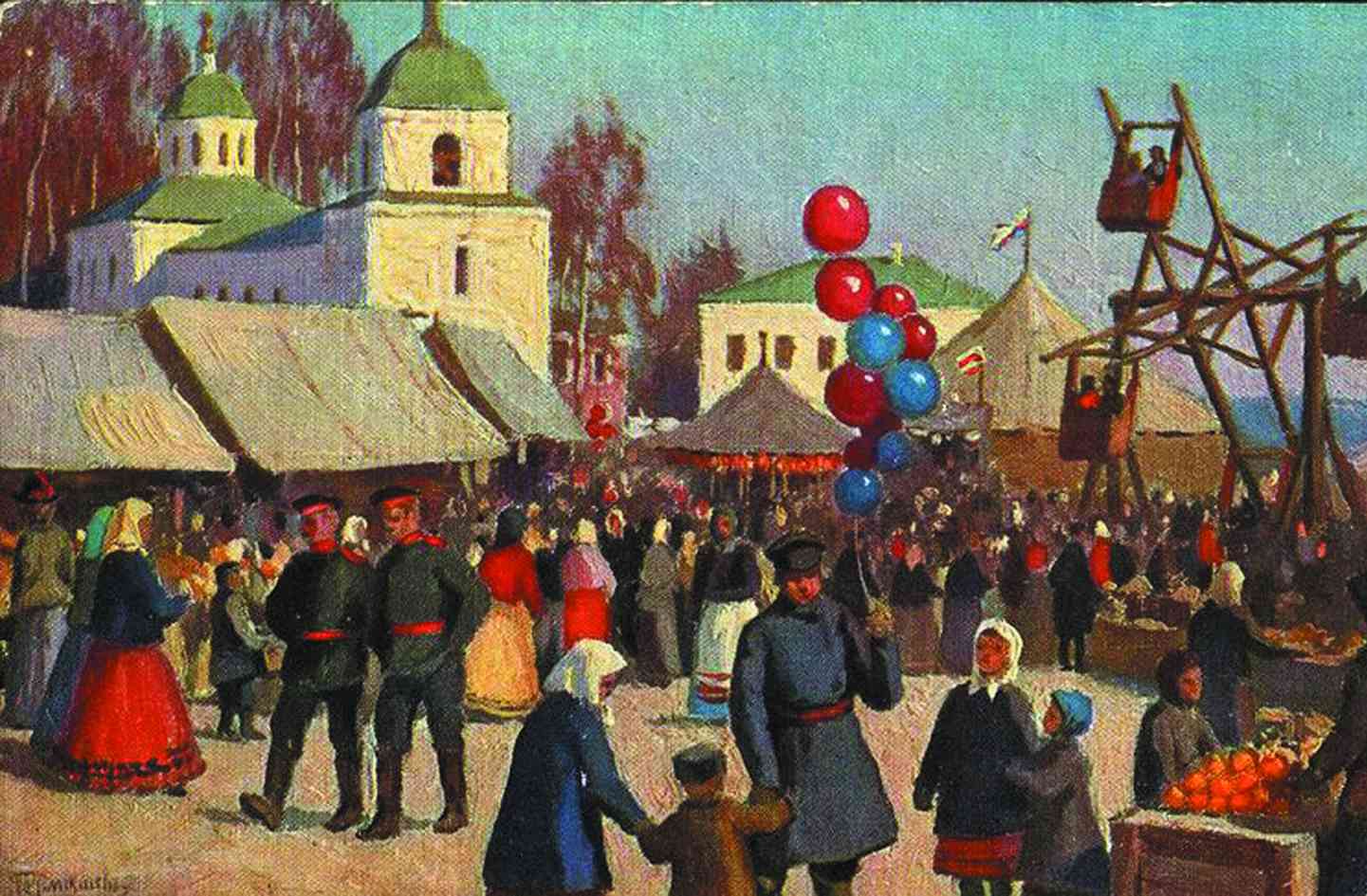

Через речку мост, далее на горку, где на большой мощёной площади окрестные крестьяне торговали с возов своими деревенскими продуктами и стояли монастырские гостиницы, где некоторых паломников, из тех, что часто посещали Лавру, с большим радушием и улыбками встречали знакомые монахи.

Тут собственно начиналось само посещение Лавры, заслуживающее отдельного описания и занимавшее несколько дней. Обратно выезжали железной дорогой, нагруженные просфорами, св. поясками, образками и тому подобным для остававшихся в Москве домочадцев. Ехали с довольными лицами и в счастливом состоянии духа – путешествие надолго оставляло большой след в сердцах и душах.

Паломничеством не брезговали и первые лица государства. К примеру, фильм «Раскол», вышедший несколько лет назад, начинается кадрами подобного паломничества царя Алексея Михайловича. Знаю, многие зрители даже и не поняли, и вообще не обратили внимания, отчего в кино царь всея Руси идёт пешком. А за ним - свита, охрана, повозки.

На вечную тему: дороги и дураки

О Константине Владимировиче Чевкине знавшие его люди отзывались только в превосходных степенях, он считался одними из образованнейших, честнейших и благороднейших людей своего времени. Считался заслуженно. Впервые отличился, будучи на военной службе в Турецкую войну 1828-29 гг., потом руководил горным ведомством, в котором провел важные реформы, еще позже, заняв пост министра путей сообщения, имел гражданское мужество выступить против главного общества железных дорог России, основанного на французские капиталы и заявившего претензию на монополию строительства железных дорог в стране. Чевкин первым поставил вопрос о ликвидации этого общества и преобразовании его в общество Русское. Потом ему пришлось выдержать жестокую борьбу с лоббистами этого профранцузского проекта, борьбу, которая приобрела ни много, ни мало международный масштаб, ибо свою долю в русских дорогах захотели получить и другие страны-конкуренты, в частности, Англия. Это была настоящая торговая война, длившаяся не один год, но в итоге Чевкин вышел из трудного испытания с честью, отстояв державные интересы, хотя и не без потрясений. В общем, не будет преувеличением сказать, что деятельность Константина Владимировича Чевкина во многом способствовала успешному развитию железнодорожного строительства в России в 60-е гг., то есть в самый что ни на есть важный момент его становления.

Воодушевлённый успехом Чевкин решил навести порядок и в шоссейном строительстве. Будучи человеком добросовестным, он стремился всегда лично входить во все детали порученных ему дел. Вникнув в тонкости дорожного строительства, Константин Владимирович уяснил для себя, какое количество щебня положено выдавать для поддержания дорог в исправном виде. И затем дотошно, самолично следил за тем, чтобы никому более положенного не выдавалось. Увы, тут-то и ждало его полное фиаско. Инженеры никак не были согласны уменьшать положенной им порции воровства на щебне, и вышли из положения просто: стали класть щебня меньше установленной нормы. Ну а кто бы сомневался! В результате, к концу управления Чевкина все шоссе просто провалились. По крайней мере, так утверждали современники.

В то время шоссейные дороги находились в ведении местных властей – земств. Оказалось, что справиться с международными компаниями, выдержать финансово-торговую в войну с Британией и Францией для нашего министра оказалось проще, чем справиться с местными российскими подрядчиками.

Пасха в Кремле и тонкости придворного политеса

Пасха у христиан почитается особо, недаром в народе праздник Пасхи назывался «праздник праздников». По всей Империи Пасху отмечали торжественно, но, как считали современники, в Москве её отмечали с особым торжеством и благоговением, чем в других городах России.

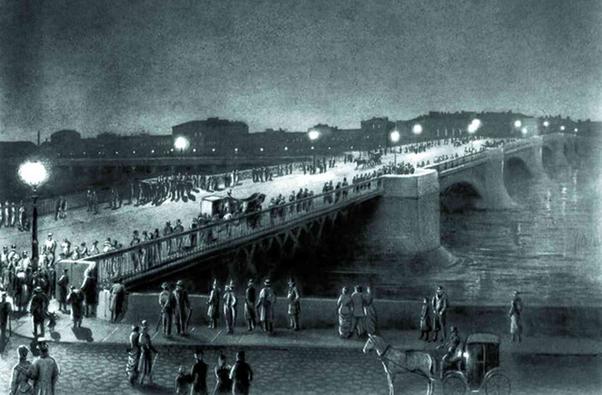

Первый удар колокола в 12 часов ночи по традиции производился с колокольни Ивана Великого в Кремле, и только после этого практически одновременно московская ночь наполнялась благовестом всех сорока сороков – бесчисленные московские церкви включались в общий хор. Начинался крестный ход. Плавно, в строгом порядке, за которым следили сами молящиеся, выносили хоругви, образа, запрестольный крест; шли в праздничном обличии священники, песенники, исполнявшие «Воскресение Твое, Христос Спасе, Ангелы поют на небесе…», и вся толпа молящихся с обнажёнными головами и зажжёнными свечами в руках. И обязательная иллюминация, бенгальские огни и веселый перезвон церковных колоколов. Вся церковная служба совершалась особо торжественно и благоговейно, и соответственно торжественно было настроение всех молящихся. В эту ночь почти все жители Москвы были на ногах, из православных оставались дома только прикованные к кроватям больные да обязанные своим служебным положением оставаться по домам лица; все остальные шли в храмы, переполненные настолько, что многие стояли на паперти и на улицах; в домах чиновников заполнялись домовые церкви, а многие в эту ночь шли в монастыри. Но особое впечатление в этот праздник производил Кремль, куда многие шли специально, чтобы посмотреть и испытать на себе то чувство торжественности и сопричастности, которое возникало у людей в массе десятков тысяч людей, собравшихся на площадях Кремля.

Назначенного генерал-губернатором Москвы великого князя Сергея Александровича и его жену Елизавету Фёдоровну первая Пасха в Кремле настолько поразила и растрогала, что он поспешил рассказать о ней Государю. Николай II тоже решил испытать это торжественное настроение и обещал при первой возможности приехать в Москву на Страстной неделе, где будет говеть и проведёт часть пасхальной недели.

Посещение государя состоялось в 1903 году.

Московское купечество отрядило присутствовать на высочайшем выходе троих своих представителей, и купцы в своих чёрных фраках выглядели странным пятном на фоне блестящего царского выхода: великие князья, министры, знать, масса придворных, нарядных дам, обер-шталмейстеров, обер-гофмейстеров, камергеров, камер-юнкеров, скороходов и арапов, - все традиционно были одеты в исторические мундиры, ленты и ордена, от которых рябило в глазах.

Государь и государыня вошли в придворную церковь, с ними вошли великие князья и княгини, некоторые важные чины, но большинству сопровождающих места не досталось, что, впрочем, было обычно для подобных мероприятий. Кто-то из важных придворных, выйдя из церкви, сообщил всем оставшимся, что если кто желает быть в церкви, то по внутренней лестнице дворца может спуститься в церковь Двенадцати Апостолов, примыкавшей к дворцу.

Но прежде купцы завернули на балкон дворца, с которого открывалась панорама на все Замоскворечье и на кремлевскую Ивановскую площадь. Вид был изумителен: не только Ивановская, но и все кремлевские площади представляли сплошную массу людей, стоявших с непокрытыми головами и зажжёнными свечами в руках. В гуще людей возвышались блестящие хоругви, вынесенные из всех кремлевских церквей и словно плывшие среди несметной толпы народа, а над ними иллюминированные колокольни и приятный благовест своим звоном наполнял весь город.

Возглас священников «Христос воскресе!» в этой толпе почти нигде услышан не был, но ответ народа, который знал церемонию наизусть, не замедлил - прогремел могущественно и величественно: «Воистину воскресе!». И моральное воздействие всей этой сцены на очевидцев было столь велико, что у многих важных особ, стоящих на балконе, на лицах отразилась вся эта величественная картина, у кого-то даже блеснули слёзы.

Православная служба долгая, скамеек нет, прихожане стоят. После заутрени, во время обедни, придворные часто выходили из церкви в соседнюю залу. Утомлённые присаживались отдохнуть. Рядом с купцами кто-то громко разговаривал, хохотали. На шум вышел из церкви какой-то придворный, обвёл глазами зал, увешенных орденами вельмож и обратился к купцам, чёрным и незвездным:

- Разве можно так громко разговаривать и смеяться, когда в церкви идёт служба, да ещё в присутствии государя, ведь в церкви всё слышно, нужно уметь прилично себя держать!

Всем было понятно, что, хотя придворный обращался к купцам, выговор относился к звездоносцам. Но как только придворный ушёл, те опять громко заговорили и захохотали. Вновь появился тот же придворный и опять сделал внушительный выговор купцам, стоящим скромно и тихо с полным сознанием своего ничтожества среди знати.

Третьего выговора купцы ждать не стали и покинули залу.

Государству Российскому оставалось жизни 14 неполных лет.

Но пока по окончании церковной службы московские улицы заполнялись народом; людская масса выплескивалась из церквей, веером рассыпалась по сторонам – все с зажжёнными свечами, с большими узлами с освященными пасхами, куличами и яйцами. Встречая знакомых, весело христосовались, непременно снимая шапки. Как бы ни был богат или именит купец или чиновник, но считал своим долгом непременно христосоваться со всеми домочадцами, а у ворот своего дома - обязательно с дворником, ожидавшим возвращения хозяев али квартирантов, а также с лакеем или с горничной, отворявшей дверь. Вообще же, считалось неприличным не христосоваться с человеком, говорившим вам: «Христос воскресе!» - и отвечая ему: «Воистину воскресе!», лобызались, конечно, троекратно.

Дома уже накрыты столы со всевозможными яствами, но середина пуста, и туда выкладывались принесенные из церкви куличи, пасхи и яйца, с них-то и начиналось разговение. Клали на тарелку кусок кулича и пасхи, крестились, старики говорили: «Господь привёл встретить светлый праздник!»

На второй день Пасхи ездили на могилки родителей и оставляли на них яйца, как бы христосуясь с ними.

И в продолжение всей пасхальной недели, с утра и до 4 часов дня, во всех церквах веселый колокольный перезвон, практически непрерывно.

Известно, что Государю и государыне пребывание в Москве на Пасхе очень понравилось, и они приезжали ещё.

Такова была Пасха в дореволюционной Москве.

И только самые наблюдательные или может самые придирчивые из стариков замечали кажущиеся совсем незначительными изменения в вековых обычаях: где-то неуловимо, совсем почти незаметно, но уходила сердечность из этих бытом освящённых традиций: некоторые переставали посещать приходские церкви, предпочитая домовые, где они могли стоять без пальто, щеголяя нарядными костюмами и драгоценными камнями, и живыми цветами на женщинах; где-то, приезжая домой, уже не христосовались со всей своей дворней и слугами; где-то разговение начинали не с пасхи и куличей, принесённых их церкви, а отдавали предпочтение кондитерским, более вкусным и привлекательным на вид, за стол уже не приглашали странников и не собирали посылки в тюрьму незнакомым арестантам.

Воистину, великие империи гибнут только после того, как что-то умирает в их людях.

Отрекомендовал

В России, как известно, строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения. Или возможностью обойти закон, что наш ушлый народ не преминёт сделать при малейшей возможности.

Следующая история произошла в самом начале XIX века, ещё до указа, разрешившего крестьянам выкупаться на волю по полюбовному соглашению с помещиком. Герой её, будучи крепостным, стал родоначальником богатого купеческого рода. Произошло это так. Помещик, которому принадлежал этот крестьянин, в поместье никогда не жил, и в итоге поместье разорилось и было выставлено на продажу с торгов за долг опекунскому совету. Стандартная процедура по тем временам. Наш герой решил воспользоваться ситуацией. Проблема состояла в том, что в то время крестьяне по закону не имели права покупать населённые имения. Надлежало найти честного барина - подставное лицо, чтоб не обманул.

Как крепостному крестьянину найти подходящую кандидатуру? Да очень просто. У каждого барина, у каждого дворянина есть крестьянское окружение – крепостные, дворня, слуги… К ним наш герой и обратился. Один денщик и … порекомендовал своего хозяина – настоящего гвардейского офицера. Заверил, что его барин честный! Крестьянин поскакал в Питер и предложил купить имение за долги.

- Да у меня денег нет, - растерянно отвечал офицер.

Крестьянин успокоил:

- На этот счёт не извольте беспокоится. Деньги мы доставим сколько угодно, только одно извольте обещать – после покупки отпустить меня с семейством и землицей на волю.

Гвардеец согласился. В итоге все довольны: офицер получил имение, крестьянин волю и землицу, на которой на том самом месте, где стояла его скромная изба, выстроил себе настоящее палаццо.

В середине XIX века он был ещё жив и с удовольствием рассказывал эту историю потомкам и гостям.

Историю эту рекомендуем, как напоминание всем о необходимости хорошо обращаться с маленькими людьми, которые вас окружают. Что было бы, если б этот офицер плохо относился к своему денщику? Порекомендовал бы тот барина? Так бы и жил офицер на жалование. А так именьице приобрёл… нет, не задаром, а за хорошие человеческие качества.