- Главная

- Разделы журнала

- Литературная страница

- Забытые страницы русской поэзии. Мария Петровых

Забытые страницы русской поэзии. Мария Петровых

Михаил Озмитель 21.09.2025

Михаил Озмитель 21.09.2025

Забытые страницы русской поэзии

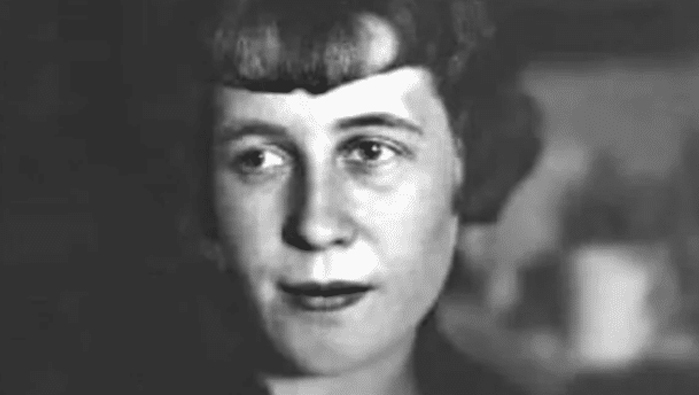

Мария Петровых

Мария Петровых – русская поэтесса, жившая в советское время. Её можно считать советским поэтом, но – как многим и многим – для неё жизнь под властью коммунистической партии была лишь обстоятельством исторического порядка, с которым приходилось мириться, к которому приходилось приспосабливаться, если хочешь жить, если мечтаешь о более или менее благополучном будущем своих детей. Существование таких – не совсем советских граждан Советского союза законодательно закреплялось в первые десятилетия советской истории в существовании категории так называемых лишенцев – людей, поражённых в правах, то есть лишённых тех прав, которыми были наделены классово и политически полноценные граждане. В истории русской литературы советского периода существовала группа «попутчиков» - литераторов не вполне благонадёжных с точки зрения пролетарской коммунистической власти.

Но Мария Петровых не попала и в эту группу, хотя была знакома с некоторыми попутчиками. В 1917 году ей исполнилось только 9 лет, а со своими стихами в столице она появилась в двадцать пятом… Политической активности не проявляла, однако происхождением своим не вполне отвечала строгим коммунистическим критериям: двое её близких родственников и по материнской, и по отцовской линиям были священниками и оба закончили жизнь подвигом священномученичества: дядя – священномученик протоиерей Дмитрий Смирнов, двоюродный дед – священномученик Иосиф Петровых, митрополит Петроградский; муж тоже погиб в лагере.

Но этого не прочтёшь в её стихах, написанных в духе классической русской поэзии XIX века. Здесь всё, почти всё – о любви, о разлуке, о тяжести ожидания любимого… о смерти как неотъемлемой части жизни, но вовсе не о героической смерти во имя светлого будущего человечества. Впрочем, там нет и ничего, направленного против коммунистической идеологии. Показательно в этом отношении стихотворение об Отечественной войне «Проснёмся, уснём ли - война, война...»: оно исполнено достоверности переживания войны в тылу, в нём нет обычного для подобных произведений пафоса, а если упоминается знамя – то это знамя рассвета, после страшной ночи, это надежда выжить, просто выжить. Пейзажные её стихи исполнены того, что встречается довольно редко в пейзажной лирике; я говорю о доверии как ведущему лирическому чувству поэзии Марии Петровых: доверии лесу, полю, цветам, деревьям... – всему тому, что не обманывает, не притворяется чем-то другим.

В этой доверительности, в этом стремлении к подлинному, заключается существенное отличие лирики поэта от советской поэзии.

Основная черта советской – по духу, а не по времени написания, поэзии – это её публичность. Читая многие – часто хорошие - образцы советской лирики можно, при известной настройке слуха, услышать то, что мы улавливаем, когда общаемся по телефону, - ту особенную интонацию, когда собеседник говорит в присутствии третьих лиц, когда слово произнесённое предназначено не для заявленного слушателя, а для соглядатая. Этой интонации нет у Марии Петровых, как нет у неё общего для советской поэзии своеобразного отношения к истории: прошлое в целом получало негативную оценку, лишь редкие эпизоды и некоторые исторические персонажи восхвалялись как примеры устремлённости человечества к «свободе, равенству и братству»; будущее же навсегда и окончательно было предрешено как всемирное торжество коммунизма. Ценность настоящего - и, соответственно, достоинство индивидуума, который всегда - в настоящем, - определяется по шкале между абсолютным минусом прошлого и грядущим коллективным плюсом коммунизма. Господствует мироощущение, очень выразительно сформулированное одним советским до мозга костей поэта: «Прошлое поделено, будущее предрешено!»

Стихотворения Марии Петровых «Сказка» и «Перед картиной Саврасова» выражают иное миросозерцание, отражают другое мироустройство - то, в котором прошлое - дореволюционное! - описывается как время счастья:

Весна в детстве

Вешний грач по свежей пашне

Ходит с важностью всегдашней,

Ходит чинно взад-вперёд.

Нету птицы богомольней,

Звон услышав колокольный,

Не спеша поклоны бьет.

Строгий звон великопостный

Понимает грач серьёзный,

Первым встретил ледоход,

Первым видел половодье,

Пост великий на исходе,

Всё меняется в природе,

И всему свой черёд...

В самый светлый день весенний,

В день Христова воскресенья,

С церкви зимнего Николы

Разольётся звон весёлый

И с пяти церквей в ответ

То ли звон, то ли свет.

Старший колокол – для фона:

Звук тяжёлый и густой

В день весёлый, день святой

Оттеняет перезвоны

Молодых колоколов.

Солнце синий воздух плавит,

Жарким блеском праздник славит

На крестах куполов...

И щебечут в поднебесье

Малые колокола, –

Светлый день! Христос воскресе!

Всемогущему хвала! –

То в распеве всей гурьбой,

То вразброд, наперебой –

Славят первый день пасхальный,

Бестревожный, беспечальный.

Этот день впереди,

А пока погляди,

Как под звон великопостный

Ходит пашней грач серьёзный,

Ходит чинно взад-вперёд,

Не спеша поклоны бьёт.

1975 год

(Перед картиной Саврасова («Весна в детстве»)

В миросозерцании Марии Петровых жизнь человека, объединяющая его прошлое, настоящее и будущее, оценивается лишь Господом - Высшим Судией. Именно отсюда проистекают строки пронзительного по своей исповедальности её стихотворения «Ты говоришь: «Я не творила зла...», которое можно было бы назвать «Разговор с Богом»:

Ты говоришь: «Я не творила зла...»

«Ты говоришь: «Я не творила зла...»

Но разве ты кого-нибудь спасла?

А ведь кого-то за руку схватив,

Могла бы удержать, он был бы жив.

Но даже тот неискупленный грех,

И он не самый тяжкий изо всех,

Ты за него страдаешь столько лет...

Есть грех другой, ему прощенья нет,–

Ты спряталась в глухую скорлупу,

Ты замешалась в зыбкую толпу,

Вошла в неё не как рассветный луч –

Ты стала тучей в веренице туч.

Где слово, что тебе я в руки дал,

Чтоб добрый ликовал, а злой страдал?

Скажи мне – как распорядилась им,

Бесценным достоянием моим?

Не прозвучало на земле оно,

Не сказано, не произнесено.

Уйди во мрак, не ведающий дна,

Пускай тебя примет сатана».

А тот вопит: «Не вем её, не вем,

Она при жизни не была ничем,

Она моей при жизни не была,

Она и вправду не творила зла.

За что ее карать, за что казнить?

Возьмёшь её на небо, может быть?

И я услышу скорбный стон небес,

И как внизу расхохотался бес,

И только в том спасение мое,

Что сгину – провалюсь в небытие.

1970 год

Не взыщи, мои признанья грубы

Не взыщи, мои признанья грубы,

ведь они под стать моей судьбе.

У меня пересыхают губы

от одной лишь мысли о тебе.

Воздаю тебе посильной данью –

жизнью, воплощённою в мольбе,

у меня заходится дыханье

от одной лишь мысли о тебе.

Не беда, что сад мой смяли грозы,

что живу – сама с собой в борьбе,

Но глаза мне застилают слёзы

от одной лишь мысли о тебе.

1940, год

Посвящение Александру Фадееву.

Не плачь, не жалуйся, не надо

Не плачь, не жалуйся, не надо,

Слезами горю не помочь.

В рассвете кроется награда

За мученическую ночь.

Сбрось пламенное покрывало

И платье наскоро надень

И уходи куда попало

В разгорячающийся день.

Тобой овладевает солнце.

Его неодолимый жар

В зрачках блеснёт на самом донце,

На сердце ляжет, как загар.

Когда в твоём сольётся теле

Владычество его лучей,

Скажи по правде – неужели

Тебя ласкали горячей?

Поди к реке и кинься в воду

И, если можешь, – поплыви.

Какую всколыхнёшь свободу,

Какой доверишься любви!

Про горе вспомнишь ты едва ли.

И ты не назовёшь – когда

Тебя нежнее целовали

И сладостнее, чем вода.

Ты вновь желанна и прекрасна,

И ты опомнишься не вдруг

От этих ласково и властно

Струящихся по телу рук.

А воздух? Он с тобой до гроба,

Суровый или голубой,

Вы счастливы на зависть оба, —

Ты дышишь им, а он тобой.

И дождь придёт к тебе по крыше,

Всё то же вразнобой долбя.

Он сердцем всех прямей и выше,

Всю ночь он плачет про тебя.

Ты видишь – сил влюблённых много.

Ты их своими назови.

Неправда, ты не одинока

В твоей отвергнутой любви.

Не плачь, не жалуйся, не надо,

Слезами горю не помочь.

В рассвете кроется награда

За мученическую ночь.

1942 год

Проснёмся, уснём ли – война, война

Проснёмся, уснём ли – война, война.

Ночью ли, днём ли – война, война.

Сжимает нам горло, лишает сна,

Путает имена.

О чём ни подумай – война, война.

Наш спутник угрюмый – она одна.

Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней,

Тем горше с ней.

Восходы, закаты – всё ты одна.

Какая тоска ты – война, война!

Мы знаем, что с нами

Рассветное знамя,

Но ты, ты, проклятье,– темным-темна.

Где павшие братья,– война, война!

В безвестных могилах...

Мы взыщем за милых,

Но крови святой неоплатна цена.

Как солнце багрово! Все ты, одна.

Какое ты слово: война, война...

Как будто на слове

Ни пятнышка крови,

А свет всё багровей во тьме окна.

Тебе говорит моя страна:

Мне трудно дышать,– говорит она,–

Но я распрямлюсь, и на все времена

Тебя истреблю, война!

1942 год

Сказка

Очарованье зимней ночи,

Воспоминанья детских лет...

Пожалуй, был бы путь короче

И замело бы санный след,

Но от заставы Ярославской

До Морской фабрики, до нас, –

Двенадцать верст морозной сказкой

Под звёздным небом в поздний час.

Субботним вечером за нами

Прислали тройку. Мы с сестрой

Садимся в сани. Над санями

Кружит снежинок лёгкий рой.

Вот от дверей начальной школы

Мы тронулись. На облучке –

Знакомый кучер в долгополой

Овчинной шубе, в башлыке.

И вот уже столбы заставы,

Её двуглавые орлы.

Большой больничный сад направо…

Кусты черны, снега белы,

Пустырь кругом, строенья редки.

Темнее ночь, сильней мороз.

Чуть светятся седые ветки

Екатерининских берёз.

А лошади рысцою рядом

Бегут... Почтенный коренник

Солидно вскидывает задом.

Он строг и честен, он старик.

Бежит, бряцая селезенкой,

Разумный конь, а с двух сторон

Шалят пристяжки, как девчонки,

Но их не замечает он.

Звенит бубенчик под дугою,

Поют полозья в тишине,

Но что-то грезится другое

В завороженном полусне.

На горизонте лес зубчатый,

Таинственный волшебный лес.

Там, в чаще,– угол непочатый

Видений, страхов и чудес.

Вот королевич серым волком

Подходит к замку на горе...

Неверный свет скользит по ёлкам,

По чёрным ёлкам в серебре.

Спит королевна непробудно,

И замок в чарах забытья.

Самой себе признаться трудно,

Что королевна – это я...

Настоян на морозе воздух

И крепок так, что не вздохнуть.

И небо – в нелюдимых звёздах,

Чужая, нежилая жуть.

Всё на земле роднее, ближе.

Вот телеграфные столбы

Гудят всё то же, а поди же,–

Ведь это песня ворожбы.

Неодолимая дремота

В том звуке, ровном и густом...

Но вот фабричные ворота,

Всё ближе, ближе, ближе дом.

Перед крылечком санный полоз

Раскатывается, скользя,

И слышен из прихожей голос,

Который позабыть нельзя.

1955 год

Зима установилась в марте

Зима установилась в марте

С морозами, с кипеньем вьюг,

В злорадном, яростном азарте

Бьёт ветер с севера на юг.

Ни признака весны, и сердце

Достигнет роковой черты

Во власти гибельных инерции

Бесчувствия и немоты.

Кто речь вернёт глухонемому?

Слепому – кто покапает свет?

И как найти дорогу к дому,

Которого на свете нет?

1955 год

За окном шумит листва густая

За окном шумит листва густая –

И благоуханна и легка,

Трепеща, темнея и блистая

От прикосновенья ветерка.

И за нею – для меня незримы,

Рядом, но как будто вдалеке,–

Люди, что всегда проходят мимо,

Дети, что играют па песке,

И шоссе в движеньи непрестанном,

И ваганьковская тишина.

Я от них волненьем и блистаньем,

Трепетом живым отрешена...

Вянет лето, превращаясь в осень.

Август отошёл, и вот, спеша,

Ветер листья рвет, швыряет оземь,

Откровенным холодом дыша.

И в окне, наполнившемся светом,–

Всё, что близко, всё, что далеко,

Всё как есть, что было скрыто летом,

Вдруг возникло чётко и легко.

Если чудо – говори о чуде,

Сочетавшем радость и печаль.

Вот они – невидимые люди!

Вот она – неведомая даль!

1955 год

Черта горизонта

Вот так и бывает: живёшь – не живёшь,

А годы уходят, друзья умирают,

И вдруг убедишься, что мир не похож

На прежний, и сердце твое догорает.

Вначале черта горизонта резка –

Прямая черта между жизнью и смертью,

А нынче так низко плывут облака,

И в этом, быть может, судьбы милосердье.

Тот возраст, который с собою принёс

Утраты, прощанья, наверное, он-то

И застил туманом непролитых слез

Прямую и резкую грань горизонта.

Так много любимых покинуло свет,

Но с ними беседуешь ты, как бывало,

Совсем забывая, что их уже нет...

Черта горизонта в тумане пропала.

Тем проще, тем легче её перейти,–

Там эти же рощи и озими эти ж...

Ты просто её не заметишь в пути,

В беседе с ушедшим – её не заметишь.

1957 год

Ужаснусь, опомнившись едва

Ужаснусь, опомнившись едва, –

Но ведь я же родилась когда-то.

А потом? А где другая дата?

Значит, я жива ещё? Жива?

Как же это я в живых осталась?

Господи, но что со мною сталось?

Господи, но где же я была?

Господи, как долго я спала.

Господи, как страшно пробужденье,

И такое позднее – зачем?

Меж чужих людей как привиденье

Я брожу, не узнана никем.

Никого не узнаю. Исчез он,

Мир, где жили милые мои.

Только лес ещё остался лесом,

Только небо, облака, ручьи.

Господи, коль мне ещё ты внемлешь,

Сохрани хоть эту благодать.

Может, и очнулась я затем лишь,

Чтоб её впервые увидать.

1967 год

Одна на свете благодать

Одна на свете благодать –

Отдать себя, забыть, отдать

И уничтожиться бесследно.

Один на свете путь победный

Жить как бегущая вода:

Светла, беспечна, молода,

Она теснит волну волною

И пребывает без труда

Всё той же и всегда иною,

Животворящею всегда.

1967 год

Ни ахматовской кротости

Ни ахматовской кротости,

Ни цветаевской ярости –

Поначалу от робости,

А позднее от старости.

Не напрасно ли прожито

Столько лет в этой местности?

Кто же всё-таки, кто же ты?

Отзовись из безвестности!..

О, как сердце отравлено

Немотой многолетнею!

Что же будет оставлено

В ту минуту последнюю?

Лишь начало мелодии,

Лишь мотив обещания,

Лишь мученье бесплодия,

Лишь позор обнищания.

Лишь тростник заколышется

Тем напевом чуть начатым...

Пусть кому-то послышится,

Как поёт он, как плачет он.

1967 год